세 남자와 사진 바구니

디자이너가 옷만 만들던 시대는 갔다.

우리 여자들은 슈퍼스타급 남자 디자이너들이 찍은 사진도 감상하길 원한다.

셔터를 누르는 남자 디자이너들의 스튜디오로 여러분을 초대한다.

패션에서 남자 디자이너는 이런저런 존재감으로 수십 년 넘게 여자들 곁에 머물고 있다. 누구에겐 더없이 자상한 큰오빠이자 옆에 팔짱을 끼고 나란히 걷기에 으쓱해지는 센스쟁이 남자 친구다. 또 다른 누구에겐 여자 친구에게도 미처 못한 속내를 다 보여줄 게이 친구일 때도 있다. 물론 그들이 만든 옷은 여자 디자이너에 비해 현실적인 멋이 떨어지긴 해도, 판타지 하나로 여자들의 마음을 들었다 놨다 하는데는 가히 최고다. 바야흐로 이 몽상가들에게 여자들이 기대할 게 하나 더 생겼다. 나올 데 나오고 들어갈 데 들어간 여자의 몸매에 꼭 맞춰 만든 옷이 아니다. 바로 그들이 찍은 사진이다!

그런 능력자들은 시침 핀을 입에 문 채 광목으로 입체 재단하느라 분주한 작업실에서만 시간을 보내지 않는다. 인터뷰에 맞춰 카메라 앞에 직접 서기 위해 가끔 들렀던 포토 스튜디오를 제2의 아지트로 여기게 됐다. 발음만으로도 치아와 입술 사이에서 광채가 새나갈 듯 은혜로운 이름, 바로 칼 라거펠트, 톰 포드, 에디 슬리먼이 대표적인 인물들이다. 사실 전지전능한 세 남자의 특장점을 각자의 팬들에게 지금 당장 쓰라고 하면, A4 용지 한 장이 모자랄 지경이다. 공통점도 만만치 않다. 세상이 다 알다시피 남자라는 것, 패션계에서 인기 절정의 디자이너라는 것, 게다가 카메라를 든 디자이너라는 것! 그래서 여러분이 운이 좋다면 줄자를 쥔 그들 앞이 아닌, 최첨단 기종의 카메라를 든 그들 앞에 설 수도 있다(세상을 주름잡는 슈퍼모델이나 송혜교 같은 한류 스타가 되지 않는 한 거액의 복권에 당첨될 확률과 비슷하지만).

세 남자는 각자 자신이 운영하는 브랜드 광고 사진을 촬영한다. 이게 전부냐고? 유명 패션지 표지나 다른 브랜드 광고 촬영에도 섭외되는 이력이야말로 비로소 그들이 일류 사진가 대열에 끼게 됐음을 증명한다. 샤넬, 펜디 등은 물론, 자신의 풀네임으로 된 브랜드 광고 사진을 모조리 전담해온 칼 라거펠트부터 보자. 세 브랜드의 올봄 광고는 물론, 크리스 반아셰가 디자인하는 디올 옴므의 최근 광고 사진도 그의 앵글에 의해 제작됐다. 당연히 파리 중심부에 있는 자신의 스튜디오 7L에서. 또 프랑스판 <로피시엘>이나 카린 로이펠트가 만드는 잡지 <CR>, 전 세계 <보그>를 위해서도 틈틈이 카메라를 든다. 자신의 인생에서 패션, 책과 함께 가장 중요한 3대 요소로 사진을 꼽는 그가 본격적으로 포토그래퍼가 된 건 언제부터일까? “20여 년 전, 엉망으로 찍힌 자신의 최신 컬렉션 보도사진을 본 이후, 친구 에릭 프론더의 격려에 힘입어 사진가로서 카메라를 잡기 시작했다.” 몇 년 전 대림미술관에서 열린 라거펠트 전시 도록엔 이렇게 기록돼 있다(올봄 샤넬 쇼 무대에 선 수십 점의 가짜 예술품을 직접 만들게 된 계기도 이와 비슷하다. “나라고 못할 게 뭐 있어?”).

샤넬 2014 프리-스프링 컬렉션 영상을 보면, 디자이너가 아닌 사진가로서의 칼 라거펠트를 볼 수 있다. 거대한 공장의 대형 기계 위로 사다리차를 타고 올라가 모델들이 ‘Fashion Machine’으로 빠져들어간 뒤 새 옷을 차려입고 나오자 눈앞에 떡하니 버티고 있는 인물은? 카메라를 든 칼 라거펠트! 그 상황에서 옷매무새를 만지는 게 디자이너의 일반적인 임무라면, 그는 삼각대에 디지털카메라 한 대 올려놓고 모델들을 맞이한다(늘 그렇듯 깃이 높고 빳빳한 셔츠에 딱 달라붙는 재킷과 날씬한 블랙 데님, 여기에 장갑까지, 그야말로 ‘풀 착장’으로 빼입은 채 카메라를 들고 있다). 지난 시즌 샤넬 광고 최초의 한국인 모델로 섭외된 수주 또한 사진가로서의 라거펠트를 이렇게 기억한다. “모델, 헤어와 메이크업 스태프, 스타일리스트에게 개성을 표현할 자유를 줬다. 그는 원하는 걸 분명히 요구하지만 팀원들의 의견을 존중하는 사진가다. 그렇기에 유머와 위트, 흥미로운 이야기가 담긴 사진이 탄생할 수 있었다.”

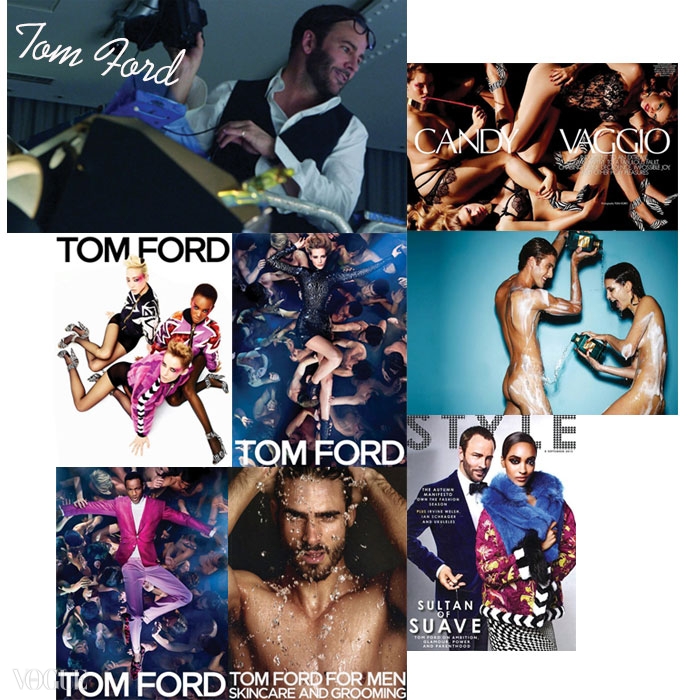

이렇듯 라거펠트는 카메라와 스튜디오를 트위드와 샤넬 공방처럼 능수능란하게 다루는 중이다. 영화 <싱글 맨>의 완성도와 인기에서 볼 수 있듯, 톰 포드가 카메라를 다루는 실력 역시 그가 ‘보디컨셔스’ 미니 드레스를 매만지는 것만큼 수준급이다. 미스터 포드는 사진계에서 거장으로 칭송되는 데이비드 베일리 카메라 앞에 서기도 하지만, 도리어 베일리의 인물 사진을 촬영할 정도가 됐다(포드가 상업 사진을 찍은 건 기껏해야 10년 정도). 90년대 중반 구찌 전성기 시절, 카린과 함께 환상의 삼인조로 패션계에 ‘에로틱 시크’라는 파격적 비주얼을 제안, 공전의 히트를 친 마리오 테스티노의 영향인지, 그의 사진은 테스티노의 섹스어필과 비슷한 감흥을 전한다(테리 리처드슨의 발칙한 태도 역시 그에게 영향을 줬지만). 또 그 시절부터 소문이 자자한 농밀하고 야한 시선은 시그니처 브랜드의 광고 비주얼(패션과 뷰티 제품 모두!)은 물론, 남매처럼 각별한 인연을 과시하는 카린 로이펠트의 <CR> 화보를 위해서도 아낌없이 쓰인다.

영화 <마드모아젤C>를 보면 미스터 포드가 높은 지게차에 올라 촬영하는 장면이 나온다. 옷이 아닌 자신만의 또 다른 신세계를 창조하기위해 그는 조물주처럼 높은 데서 아래를 내려다본다. 물론 천하에 둘도 없는 이 멋쟁이 신사는 흰 셔츠의 단추를 몇 개 푼 다음, 양복바지에 조끼까지 차려입은 채 지상을 향해 렌즈를 들이댄다. 더없이 친절한 그의 매너 앞에 남녀 모델들은 홀딱 벗고 자신을 위해 봉사하는 나이 든 하녀마저 즉석에서 모델이 된다. 가만 보니 최근 들어 그는 이런 ‘톱 뷰’ 앵글에 꽂힌 것 같다. 지난 시즌 수주가 등장한 톰 포드 광고는 물론, 올봄 광고나 몇몇 화보 최신작을 보면, 사진가로서 톰 포드의 시선이 어디에서 어디를 향하는지 감이 온다.

패션 사진 좌표가 있다면 에디 슬리먼의 흑백사진은 미스터 포드의 관능적 분위기와 동떨어진 곳에 있다. 손가락으로 튕기면 깨질 듯 날카롭고 현대적이며, 어딘지 늘 고뇌에 차 있으니 말이다(세상의 모든 근심 걱정과 시름을 이토록 세련되고 패셔너블하게 포착하는 사진가가 또 있을까). 그 역시 자신이 컨트롤하는 생로랑의 모든 사진을 촬영하는 일 외에, 수많은 잡지가 그에게 표지와 화보 사진 촬영을 의뢰한다(만약 톰과 에디의 카메라 앞에 서는 일생일대의 행운을 잡았다면? 홀딱 벗을 마음의 준비도 해야 한다. 물론 두 사람이 포착한 누드 사진은 역시 느낌이 전혀 다르다). 어빙 펜이 20세기의 패션 포트레이트의 대가로 숭배됐다면, 에디 슬리먼은 준비된 21세기 흑백 포트레이트의 대가로 꼽기에 무리가 없다. 저스틴 팀버레이크, 제이크 질렌할 등 ‘투 플러스’급 유명 인사들이 에디 슬리먼의 흑백 뷰파인더 안에 갇혀 잡지 표지에 실리는 걸 보면 말이다.

“11세 때 이후로 늘 카메라를 들고 다녔다”라고 에디 슬리먼은 어느 인터뷰에서 카메라와의 첫 인연에 대해 추억했다. “내 아카이브를 위해 늘 사진을 찍었다.” 그렇다면 사진 촬영이 자신의 디자인 과정 중 하나일까? “때에 따라서! 컬렉션 작업 때는 더 많이 찍는다. 프레임의 구성과 비율을 어떻게 잡을지 노력한다. 그건 의상의 구조를 파악하는 면에서 아주 중요하다.” 디올 옴므와 생로랑 사이의 공백이야말로 그가 사진가로서 일취월장하는 데 도움을 준 시기다. 그리고 2006년부터 시작된 그의 미니멀한 웹사이트는 온라인 포토 갤러리 겸 포토 다이어리로 네티즌들에게 인기 절정이다. 엄청난 팬들이 이곳에서 사진을 퍼다 나르니까. “사진은 개인적이고 보호받는 감춰진 공간이며 독립 영역이다. 내게 사진은 없어선 안 될 존재로 디자인 작업에도 많은 도움을 준다.” 생로랑에 입성하기 직전 그는 사진가로서의 신념을 <보그>에 전했다. 그의 의도대로 지금 이브 생로랑 하우스의 새로운 이미지를 표현하기 위해 사진은 큰 의미를 띤다.

이렇듯 패션계의 ‘슈퍼맨’ 삼총사는 말 그대로 ‘의상실’과 ‘사진관’을 오가느라 몸이 두 개라도 모자라고 팔이 네 개라도 부족할 지경이다. 셋 다 구두의 1mm에도 집착하는 완벽주의자에다 비주얼에 관한 한 까다롭기로 소문난 인물들이기에 자신의 브랜드를 촬영할 때 웬만한 사진가들의 포트폴리오가 영 내키지 않았을 것이고, 그러다 보니 ‘크리에이티브 디렉터’로 자신이 관할하는 모든 영역을 직접 컨트롤하고 진행하고 싶었을지 모른다. 하긴 우리도 타인에게 스마트폰이나 카메라를 맡겨 촬영하고 난 후 그게 영 맘에 안 들면 “차라리 내가 찍고 말지!”라거나 “내가 찍어도 이것보단 잘 찍겠다”란 발언을 종종 하지 않나.

슈퍼 트리오 외에도 밀란 부크미로빅 또한 디자이너, 스타일리스트, 편집장, 바이어는 물론, 포토그래퍼까지 겸하는 멀티플레이어다. 그 역시 <로피시엘 옴므> 편집장 시절과 트루사르디의 크리에이티브 디렉터였을 때 잡지와 광고 촬영을 도맡았으며, 지금은 자신의 패션 북 <패션 포 멘>의 거의 모든 촬영을 직접 한다. 그런가 하면 촬영장에서 늘 카메라 뒤에 서 있던 유명 스타일리스트들도 카메라를 들기 시작했다. 사진가 유르겐 텔러의 아내이자 톱 스타일리스트인 베네치아 스콧, 스타일링계의 대모로 통하는 카를린 서프 드 두질르 등이 대표적인 예다. 또 인스타그램 세대답게 리카르도 티시, 올리비에 루스테잉 등은 스마트폰의 카메라 어플을 터치해 자기 쪽으로 화면을 돌린다. 셀카 삼매경에 푹 빠진 나르시시스트라고 할까. 그러니 요즘 같아선 패션계에서 누구든 맘만 먹으면 포토그래퍼가 될 수 있다는 말씀!

최신기사

- 에디터

- 디지털 에디터 / 신광호(SHIN, KWANG HO)

- 기타

- Courtesy of Karl Lagerfeld, L'officiel, CR Fashion Book, Vogue Spain, Courtesy of Tom Ford, Hedi Slimane, i-D Magazine, V Man, T Magazine, Dazed&Confused, Vogue Japan

추천기사

-

여행

전국 일주 기차 여행! 유튜버 원지가 다녀온 프리미엄 레일크루즈는?

2024.04.19by 이정미

-

패션 아이템

올여름, 흰색 운동화를 대신할 이 운동화

2024.04.19by 황혜원

-

패션 트렌드

통 넓은 버뮤다 팬츠, 올해는 이 슈즈와 입어요!

2024.04.19by 안건호

-

엔터테인먼트

테일러 스위프트 신보, '더블 앨범'이었다!

2024.04.19by 오기쁨

-

웰니스

전문가가 말하는, 하루 중 종합 비타민 복용하기 좋은 시간

2024.04.19by 이소미, Tatiana Dias

-

리빙

책과 점점 멀어지는 사람들

2024.04.19by 오기쁨