아트페어의 진화

국내 최초의 아트페어가 생겨난 후 20년이 흐른 지금, 국내 아트페어의 열기는 어느 때보다 뜨겁다. 규모는 작아지고 가격대는 낮아졌으며 형식은 보다 자유로워졌다. 미술 시장의 불황 속에서 미술품 거래의 주요 플랫폼으로 떠오른 새로운 이름의 아트페어.

KIAF(한국국제아트페어)가 열리는 동안 영등포구 문래동에선 조촐한 파티가 열렸다. 철제 공장이 문을 닫은 시각, 텅 빈 거리를 꽝꽝 울리는 음악 소리를 따라가자 반쯤 셔터가 내려간 커먼센터의 낡은 건물 안에서 밝은 빛이 새어 나왔다. <오늘의 살롱 2015>의 ‘콜렉터스 나이트’ 파티였다. 지난해 3월, 커먼센터 개관전으로 기획된 <오늘의 살롱>은 그간 상업 갤러리에선 다 소화해낼 수 없었던 신진 작가들의 회화 작품만 모은 아트페어 형식의 그룹전으로 화제가 된 바 있다. 예술경영지원센터의 ‘작가 미술장터 개설 지원 사업’의 후원을 받아 진행된 이번 후속 전시에 참여한 작가만 해도 42명, 작품 수는 200여 점이 넘는다. 도록을 대신한 팸플릿에는 갤러리 프라이스와 함께 아트페어 특별가가 적혀 있었다. 가장 비싼 작품이 1,000만원으로 대부분 100만원을 넘지 않는 선에서 가격대가 형성되었다. 옥상에서는 함석지붕을 받침대 삼아 모닥불을 피우고 고시원과 사창가의 조명을 야경 삼아 술이 오갔다. 같은날 코엑스에서 대규모로 열린 KIAF와는 사뭇 대조적인 풍경이었다.

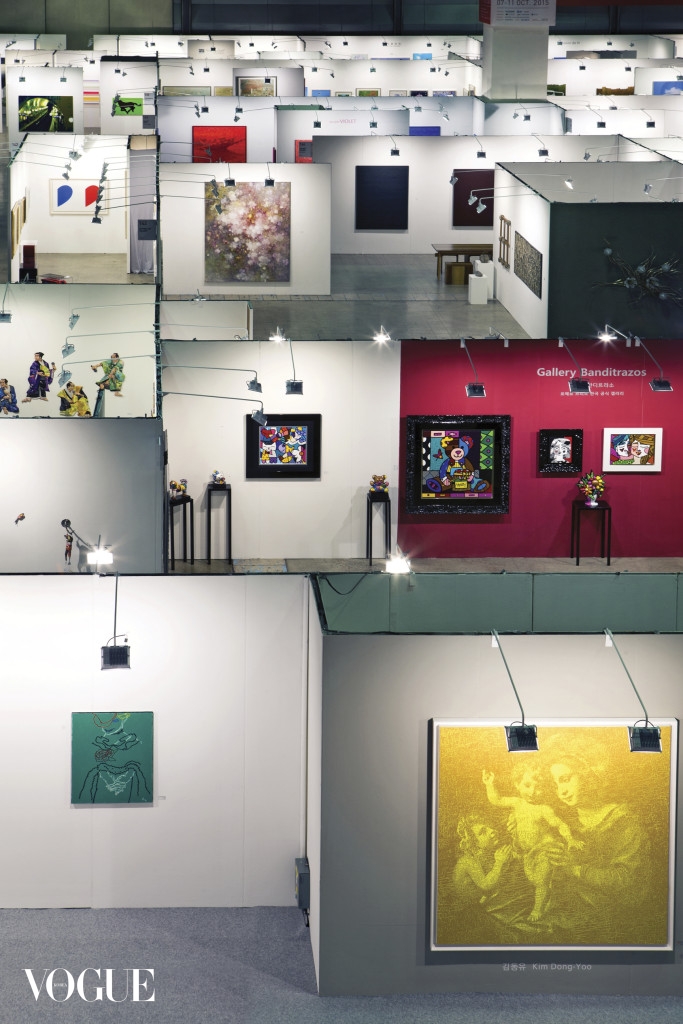

95년 국내 최초의 아트페어 MANIF가 창설되고 20년이 흐른 지금, 국내 아트페어의 열기는 어느 때보다 뜨겁다. 규모는 작아지고 가격대는 낮아졌으며 형식은 보다 자유로워졌다. 미술 시장의 장기적인 경기 침체로 인해 상업 화랑의 매출이 감소하고 기존의 대형 아트페어가 제 기능을 못하는 사이, 색다른 아트페어가 쏟아지기 시작한 것이다. 일례로 지난 10월 11일 폐막한 제14회 KIAF는 작품과 공간 구성의 다양화라는 긍정적인 변화에도 불구하고 관람객 수는 지난해보다 3만 명 이상 줄었고, 거래액 역시 예년 기록을 한참 밑돌았다. 고급화 전략을 택한 KIAF가 불황에 취약한 백화점이라면 지난 9월 DDP(동대문디자인플라자)에서 처음으로 선보인 ‘어포더블 아트페어 서울’은 프랜차이즈 멀티숍이다. 아시아에서는 세 번째로 개최된 이 행사는 “모두를 위한 예술”이라는 캐치프레이즈에 걸맞게 비교적 저렴한 국내외 미술품을 정찰제로 판매했다. 구입한 작품을 바로 포장해주는 서비스는 기본, 모델하우스처럼 꾸민 공간에 작품을 진열해 관람객들의 구매 욕구를 자극하고 라이브 퍼포먼스와 흥겨운 디제잉으로 시선을 끌어모았다.

물론 100만원 이하의 어여쁜 작품을 모아놓고 관람객에게 홈 스타일링팁을 제공한다고 해서 미술에 대한 대중의 관심이 새삼 높아질 리는 없다. 여기에서의 미술은 어디까지나 인테리어 소품일 뿐이다. 하지만 시장은 예술의 가치를 논하지 않는 법. 입보단 지갑을 여는 게 시장의 미덕이다. 반얀트리 클럽 앤 스파 서울이 자체적으로 개최하는 제1회 ‘반얀트리 아트페어’(10월 22~25일)는 고객 중심 서비스의 진수를 보여준다. 객실에 미술 작품을 디스플레이한다는 건 일반적인 호텔 아트페어와 비슷하지만, 야외 공간과 수영장까지 전시 공간을 확장한 점은 이색적이다. 관람객들은 휴식을 취하거나 공연을 구경하며 미술품 쇼핑을 즐길 수 있다. 이름 있는 화랑도 상당수 참여했다. 분위기에 따라 지갑을 열고 닫는 VIP들을 겨냥한 기획이었다.

하지만 이 같은 새로운 시도가 전부 성공적인 결과로 이어지는 건 아니다. 서울시립미술관의 ‘예술가 길드 아트페어’는 신진 작가 발굴이라는 그럴듯한 명분에도 불구하고 괜한 오지랖으로 끝났다. 논란의 시작은 한점의 그림이었지만 그 파장은 컸다. 주한 미국 대사 피습 사건을 그림으로 묘사하고 그 범인을 안중근 의사에 비유한 홍성담 작가의 작품은 전시 기간 중에 철수되었고, 홍경한 전시 감독은 전시장을 떠나 지방으로 내려갔다. 작가 선정 기준도 애매했다. 공공 미술 기관의 상업적 아트페어에 대한 한국화랑협회의 반발을 피할 수 없었다. 사회적 합의는 물론 이해관계가 얽힌 화랑의 동의도 얻지 못한 탓이다. 게다가 전시 자체도 특별할 게 없었다. 이후의 대처 과정에도 문제가 많았다. 변명의 여지 없는 실패작이었다.

상업 화랑이 더욱 상업적인 방식으로 살길을 모색하고 현실감각 부족한 온실 속 미술관이 시행착오를 겪는 사이, 젊은 작가들은 자체적으로 활로를 찾아 나섰다. 10월 14일부터 5일간 세종문화회관에서 열린 ‘굿-즈’는 20~30대 작가들과 커먼센터를 비롯, 시청각, 케이크 갤러리 등 15개 신생 미술 공간의 운영자들이 주축이 된 이색적인 ‘현대미술페어’다. 제도권 밖에서 독립적으로 현대미술을 생산하고 전시·유통해온 이들 신생 미술 공간은 척박한 한국 미술계의 최전방에서 생존의 기술을 맨몸으로 터득해왔다. 이들은 예술의 가치를 인테리어용품이나 팬시 상품으로 전락시켜 환금하는 대신 예술의 의미를 판매하는 소통의 전략을 택했다. 이번 행사에 참여하는 신생 미술 공간 중 하나인 아카이브 봄의 큐레이터 윤율리는 “기능을 가진 공산품을 지양하고 작가의 작업 세계에서 핵심적인 개념을 공유하는 파생물을 판매한다”고 말했다. “이들 작품은 자신의 개인전 한쪽에 놓이거나 포트폴리오 북에 들어가더라도 전혀 이상하지 않을 정도의 작업적 퀄리티를 가지고 있어요. 또한 영상이나 퍼포먼스, 개념 등 비물질적인 작업을 하는 작가들도 상상력을 발휘해 그것을 팔 수 있는 나름의 방식을 제시하고요.” 부스 형식에서 탈피한 열린 공간 속에서 어떤 작가는 작품의 일부를 부러 독립된 장식용 오브제로 변형해 내놓았고, 또 퍼포먼스의 일환으로 돈을 받고 다른 작가들의 작품을 해설해주는 도슨트 역할을 연기하기도 했다.

아트페어가 침체된 미술 시장의 플랫폼으로서 제 역할을 해낼 수 있을지는 좀더 두고 봐야 한다. 유럽의 경우와 예술에 대한 기본적인 이해가 부족한 현실 속에서 오직 상술로 이 비좁은 시장을 활성화시키는 데는 분명 한계가 있을 것이다. 아트페어의 범람 속에서 오히려 주목해야 할 건 거대 화랑이 아니라 독창적인 방식으로 한국식 아트페어를 만들어가는 젊은 작가들의 움직임이다. 기성 미술계가 달콤한 추억에 젖어 과거를 곱씹는 동안 이들은 어떻게든 앞으로 나아갔다. 그 미래가 누구의 몫인지 답은 이미 나와 있다.

최신기사

- 에디터

- 이미혜

- 포토그래퍼

- CHA HYE KYUNG