맨 머신 크라프트베르크

전설이라는 말로는 부족하다. <보그>가 크라프트베르크와 단독 인터뷰를 가졌다.

음악계는 크라프트베르크(Kraftwerk)를 ‘일렉트로닉 뮤직의 아버지’로 추앙하지만 패션계에서 크라프트베르크는 ‘영감’의 또 다른 이름이다. 90년대 후반 라프 시몬스가 크라프트베르크를 테마로 컬렉션을 구상하고 그들의 상징과도 같은 붉은 셔츠와 검은 넥타이 차림의 모델을 런웨이에 세웠을 때 라프 시몬스의 화려한 미니멀리즘은 대담하게 빛났다. 모델들 사이에서 크라프트베르크 멤버들이 함께 걸었던 사실은 두고두고 회자됐다. 쇼장에 울려 퍼졌던 ‘Radioactivity’는 미래를 향한 전주곡의 상징이 됐음은 물론이다.

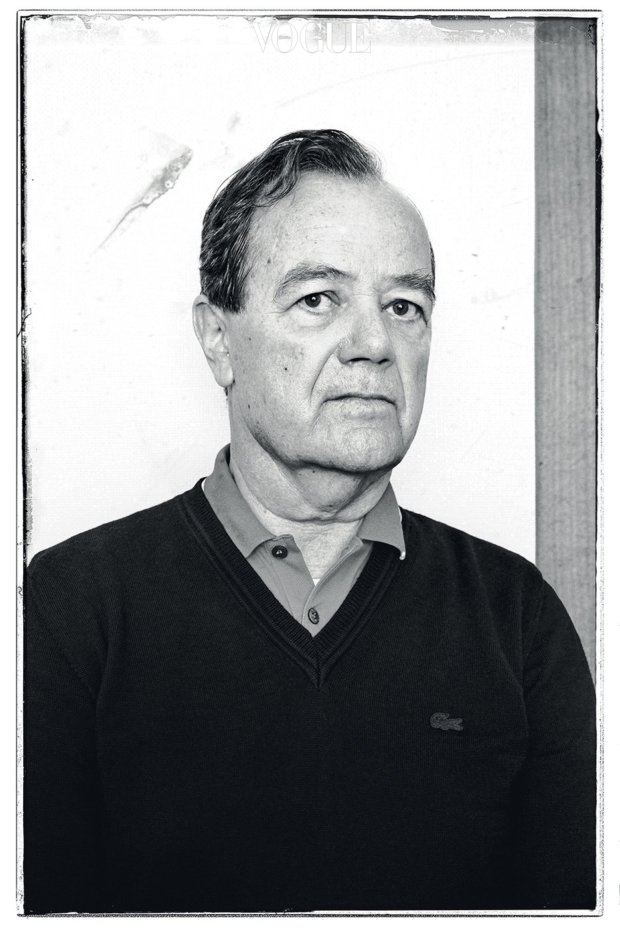

<보그>는 오래전부터 이들과 인터뷰를 갈망해왔다. 두 번째 내한 공연을 앞둔 크라프트베르크에게 계속 러브콜을 보냈지만 어떤 답신도 받지 못했다. ‘맨 머신’(그들은 스스로를 로봇으로 여긴다)과 인터뷰가 쉬울 리가 없다며 자위했다. 인터뷰를 하려면 새롭게 프로그래밍을 해야 할 것 아닌가. 그런데 공연 바로 전날 극적으로 인터뷰가 성사됐다. 비밀스러운 접선처럼 시간과 장소에 대한 정보만 <보그> 사무실에 도착했다. 사진 촬영은 불가능하다고 했다. 로봇은 촬영하지 않는다는 이유에서였다.

인터뷰는 음악 저널리스트 이대화가 맡기로 했다. 그는 흠모와 존경이 뒤섞인 목소리로 비틀스를 만나는 것과 다를 바 없다며 흥분을 감추지 못했다. 이대화는 수많은 전자음악의 아버지들 중에서도 크라프트베르크의 영향력은 특히 우대받는다고 전했다. 우주선 조종기처럼 생긴 난해한 장비를 가지고 완벽한 팝을 만들어 대중음악과 전자음악의 접합에 결정적 역할을 한 그들이 없었다면 1980년대 신스 팝(Synth Pop)은 탄생하지 못했을 것이라고 말이다.

공연 당일 정오. 핵심 멤버이자 유일하게 남은 결성 멤버 랄프 휘터(Ralf Hütter)가 홀연히 등장했다. 전날 도착해 서울을 둘러봤다는 그는 편안한 모습이었다. 그런데 다시 한번 극적인 일이 일어났다. 인터뷰를 마친 랄프 휘터가 사진 촬영에 임한 것이다. 장담컨대 검색어를 아무리 바꿔가며 구글을 뒤져봐도 그들의 최근 사진은 볼 수 없다. 공연 사진 혹은 과거 자료 사진이 로봇들의 이미지를 대신해왔다. <보그> 포토그래퍼는 다섯 번가량 셔터를 눌렀고 랄프는 또다시 홀연히 사라졌다. 이 모습을 지켜보고 있던 크라프트베르크 에이전시 담당자가 넋이 나간 얼굴로 말했다. “랄프가 사진을 찍다니. 전 세계 특종이에요!”

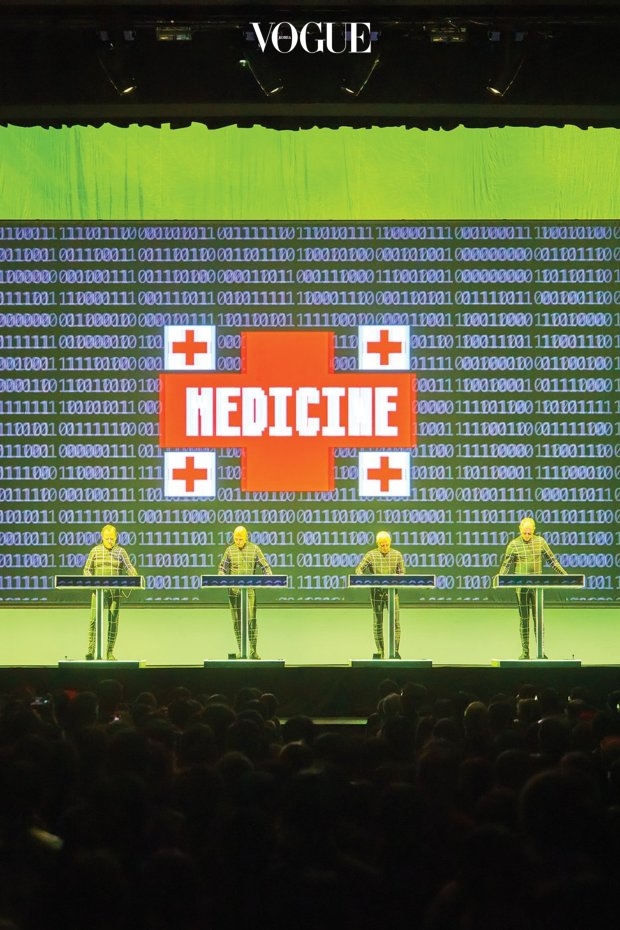

4월 26일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 크라프트베르크의 두번 째 내한 공연 현장. 음악과 3D 영상이 어우러진, 여전히 시대를 앞서가는 퍼포먼스를 선보였다. 관객들은 3D 안경을 쓰고 이들이 창조한 세계로 빠져들었다.

두 번째 내한이다. 소감이 궁금하다.

일본에서 아시아 투어를 시작했고 바로 한국으로 왔다. 새로운 영감에 열린 마음으로 둘러보려고 한다. 어제 고궁을 둘러봤고, 친구인 안드레아스 구르스키(Andreas Gursky)가 사진전을 열어 아모레퍼시픽미술관에도 다녀왔다.

많은 도시를 여행했을 것 같다. 가장 좋아하는 도시는 어디인가.

우리는 전 세계를 돌며 음악, 비디오, 우리의 비전을 공연한다. 세계 어떤 도시도 비교하거나 경쟁 상대로 보지 않는다. 문화 차이에서 오는 새로움, 글로벌한 음악을 좋아한다. 글로벌한 음악은 우리 역사의 일부다. 우리는 독일 서쪽 뒤셀도르프 출신이다. 네덜란드, 벨기에, 프랑스, 영국, 스칸디나비아삼국, 스위스, 이탈리아 등 다른 유럽 국가와 가깝다. 유럽 중심에 있어 여러 나라의 문화, 언어, 역사가 섞인다. 그래서 우리는 모국어인 독일어를 쓰지만 여러 언어를 구사할 수 있다. 나도 프랑스어, 영어를 할 수 있고, 이탈리아어를 알아듣고, 네덜란드어도 조금 한다. 러시아어도 배웠다. 언어 또한 우리 음악의 원천이다. 모국어인 독일어를 기반으로 다른 언어가 주는 영감을 섞는다.

생각해보니 음악에 일본어가 자주 등장한다.

아쉽게도 아시아의 어떤 언어도 구사하진 못한다. 하지만 1980년대 초반 뒤셀도르프에 어느 일본 회사의 지사가 있었고 일본 친구들도 있었다. 그들을 통해 ‘Pocket Calculator’ 가사를 일본어로 번역해 삽입했다. ‘Radioactivity’의 일본어 가사는 친구 류이치 사카모토(Ryuichi Sakamoto)가 도와줬다. (류이치 사카모토는 전자음악 선구자 그룹인 옐로우 매직 오케스트라(Yellow Magic Orchestra) 멤버다.)

3D 안경을 쓰고 공연을 관람하는 컨셉이 단순히 재미나 볼거리를 위해서는 아닌 것 같다. 특별한 의미가 있는가?

크라프트베르크는 1960년대 말 뒤셀도르프의 모던 아트 신에서 시작했다. 클래식, 로큰롤과도 근접해 있다고 할 수 있겠지만 요셉 보이스(Joseph Beuys)로 대표되는 1960년대 뒤셀도르프 예술 신과 즉흥 음악 신에 뿌리를 두고 있었다. 우리는 미술관이나 박물관에서 연주를 시작했다. 우리는 단지 음악이 아니라 언어, 비전을 창조했다. 그러므로 크라프트베르크는 기본적으로 멀티미디어 프로젝트다.

음악뿐 아니라 캐릭터와 아트워크까지 로봇 혹은 머신 컨셉을 추구하고 있다.

크라프트베르크는 ‘맨 머신(Man Machine)’이다. 음악은 사람과 기계, 그러니까 아티스트와 음악 장비의 협업이다. 맨 머신 컨셉은 그렇게 탄생했다. 로봇에 관해 말하자면, 내가 ‘The Robots’ 가사를 쓴 게 1977년 혹은 1978년인데, 아실 수도 있지만 ‘로봇’이란 말은 러시아어에서 왔고, ‘Work’라는 뜻이다. 우리는 스스로를 ‘뮤지컬 워커’라고 불렀고 따라서 로봇 컨셉은 크라프트베르크 태생부터 내재해 있었다. 그리고 로봇을 비행기에 들고 다니기 무거워 예전에는 못 가져왔는데 이번에 처음 서울에 가져왔다. 오늘 저녁에 로봇이 연주하는 음악을 들을 수 있을 것이다.

신시사이저만 사용해 음악을 만들겠다고 생각한 계기가 궁금하다.

1960년대 후반에 처음 시작할 때는 일렉트로 어쿠스틱(Electro Acoustic) 형태의 음악을 했다. 픽업(진동을 전기 신호로 전환시키는 장치), 일렉트로 오르간 등을 사용했고, 내 파트너는 전기적으로 변형시킨(Electrified) 플루트를 연주했다. 그러다가 1970년대 초반에 첫 신시사이저를 사서 실험해봤는데 새로운 사운드 세계가 열렸다. 상상을 현실화할 수 있었고, 거기에 매료됐다. ‘Autobahn’을 만들기 몇 년 전에 처음으로 폭스바겐을 구매했고 첫 신스도 구매했는데 둘의 가격이 같았다. 그때의 영수증을 아직도 갖고 있다. 폭스바겐을 타고 아우토반도 달리고 유럽을 여행하게 됐다면, 신시사이저는 나로 하여금 전 세계를 여행하게 했다.

‘Autobahn’은 크라프트베르크의 노래 가운데 한국에서 가장 유명한 곡이다.

앨범은 우리의 첫 번째 컨셉 앨범이었다. 독일 전통의 교향곡 컨셉을 시도했다. 자동차 교향곡이다. 차에서 허밍으로 멜로디를 흥얼대고 모터가 ‘웅웅대는’ 것 등을 담았다. 이후로 여덟 개의 컨셉 앨범을 진행했다.

크라프트베르크가 생각하는 전자음악의 매력이 무엇인지 궁금하다.

나는 음악이란 침묵 다음에 오는 것이라고 생각한다. 거기에서 우리의 사운드 세계를 만들었다. 일렉트로닉 뮤직은 20헤르츠부터 2만 헤르츠까지의 가능성을 갖고 있다. 그건 우리에게 더 이상 하나의 악기가 지닌 한계에 얽매이지 않아도 된다는 뜻이었다. 모든 악기는 음악 역사의 특정 시기에 속해 있다. 그리고 일렉트로닉 악기는 20세기 후반과 21세기라는 기술의 시대와 동시대적이라고 생각한다. 따라서 내게 신시사이저는 기술 악기(Techno Instrument)다.

로봇 컨셉으로 활동하기 때문에 평소 랄프의 모습은 어떨지 궁금하다.

사색을 하거나 휴식을 취하기도 한다. 사이클링 스포츠를 좋아해서 1983년에 ‘Tour De France’를 작곡하고 가사를 썼다. 나중에 2003년에는 투르 드 프랑스 100주년을 맞아 앨범 단위의 교향곡을 완성하기도 했다. (‘투르 드 프랑스’는 1903년 시작된 프랑스의 사이클 대회다. 크라프트베르크는 이를 주제로 1983년에 싱글을 발표했고 2003년에 앨범 단위로 확장해 발표됐다.) 사이클링 연습을 하기 위해 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 독일 등의 길을 따라다니며 여러 경험을 하고 있다. ‘Tour De France’의 가사도 자전적인 경험을 바탕으로 썼다.

공연 비디오는 누가 만드나?

우리가 직접 만든다. 물론 어떤 부분은 회사나 전문가의 도움을 받지만 전체 컨셉과 방향은 크라프트베르크가 주도한다. 지금은 예술의 역사에서 정말 환상적인 시기라고 생각한다. 이제 랩톱 안에 모든 도구를 담아 사용할 수 있지 않나. 100년 전에는 불가능했던 것들이 이제 가능해졌다. 최초의 신시사이저도 크기가 상당했는데 이젠 모든 것을 랩톱 안에 프로그래밍한다. 우리의 라이브도 컴퓨터 음악과 컴퓨터 애니메이션을 이용한다. 1981년에 앨범을 작사할 때는 이게 현실이 아니었다. 미래의 10년 혹은 20년 후의 비전을 담은 것이었다. 2000년대나 되어서 현실로 구현할 수 있었고 그 이전에는 컨셉에 가까웠다.

컴퓨터 작곡이 일반화된 시대다. 젊은 뮤지션에게 조언을 해준다면?

열린 마음을 가져야 한다. 환상에도, 영감에도 열려 있어야 한다. 특정 프로그램에 너무 집중해 마음을 닫지 않아야 한다. 음악은 사회의 언어다. ‘맨 머신’ 사회의 언어다.

최근에 전자음악이 다시 부흥하고 있다. 흔히 말하는 ‘EDM 현상’에 대해 어떻게 생각하는가?

‘The Robots’ 가사에 이런 말이 나온다. “우리는 자동으로 작동한다. 우리는 기계적으로 춤춘다.(We’re functioning automatic. And we are dancing mechanic.)” 1977년 혹은 1978년에 이 가사를 썼다. 전자음악은 댄스, 명상, 액션, 휴식 등 모든 것에 열린 언어라고 생각한다.

왜 유독 독일에서 위대한 일렉트로닉 뮤지션이 많이 탄생했을까?

1960년대와 1970년대 (독일의) 정신을 보여주는 것이라 생각한다. 그때 우리에겐 클래식 전통이 있긴 했지만 미국처럼 로큰롤이나 알앤비 같은 전통이 없었다. 영국에는 수출됐지만 우리에겐 아니었다. 음악이 없고 침묵만 있었다. 거기서부터 우리만의 음악을 만들어야 했다. 처음엔 우리가 아무것도 가지지 않았다는 게 충격이었다. 그러나 잠시 뒤엔 무한한 가능성을 가진 열린 공간으로 다가왔다. 우리는 미국처럼 전통에 의지할 필요가 없었다. 제로에서 시작했다.

흔히 크라프트베르크를 ‘크라우트록(Krautrock)’으로 분류하는데. 이 명칭에 대한 호불호가 있는 것으로 안다.

독일에서는 전혀 쓰지 않는 말이다. ‘크라우트(Kraut)’는 ‘사우어크라우트(Sauerkraut)’라는 채소를 말한다. 채소는 음악을 만들지 않는다. 1차와 2차 세계대전 당시 영국에서 독일군을 비하할 때 쓰던 말이다. 멍청한 영국 저널리스트들이 만들어낸 말도 안 되는 말이다.

혹시 새로운 앨범 계획이 있나? 있다면 힌트를 줄 수 있을까?

계속 작업 중이다(웃음).

영감 넘치는 좋은 이야기 고마웠다.

고맙다. 지금은 이렇게 말로 대화했지만 나의 진정한 언어는 음악 언어이고, 거기에 비전과 3D 이미지를 더한 것이다. 오늘 저녁에 공연을 보면 나의 실제 언어인 음악에 대해 명확하게 더 잘 이해할 수 있을 것이다. —인터뷰 진행 & 글 이대화(음악 저널리스트)

최신기사

- 에디터

- 조소현

- 포토그래퍼

- 이윤화

추천기사

인기기사

지금, 보그가 주목하는 인물