유니클로: 모두를 위한 명품?

휘핑크림처럼 부드러운 하얀색의 티셔츠였다. 마치 온몸에 크림을 쏟은 듯 단순하고 꾸밈이 없었지만 유니클로의 히트텍과 마찬가지로 최첨단 기술이 가미되어 있었다.

이 유니클로 티셔츠는 일본 긴자 매장에서는 790엔, 뉴욕 5번가 매장에서는 12.90달러, 그리고 런던 리젠트 스트리트의 매장에서는 9.90유로에 팔리고 있다.

일본 패스트 리테일링의 본사가 자리하고 있는 도쿄의 한 타워에 오르면서 나는 은 액자에 넣어 벽에 붙인 이 기업의 핵심 메시지를 읽을 시간을 가질 수 있었다.

“경계를 넘어라”는 글귀 뒤로는 “세계적인 것은 지역적인 것이고 지역적인 것은 세계적인 것이다”, “변화가 없으면 미래도 없다” 등의 글귀가 이어졌고 심지어는 좀더 드라마틱하게 “혁신하거나 죽거나”라 쓰여 있었다.

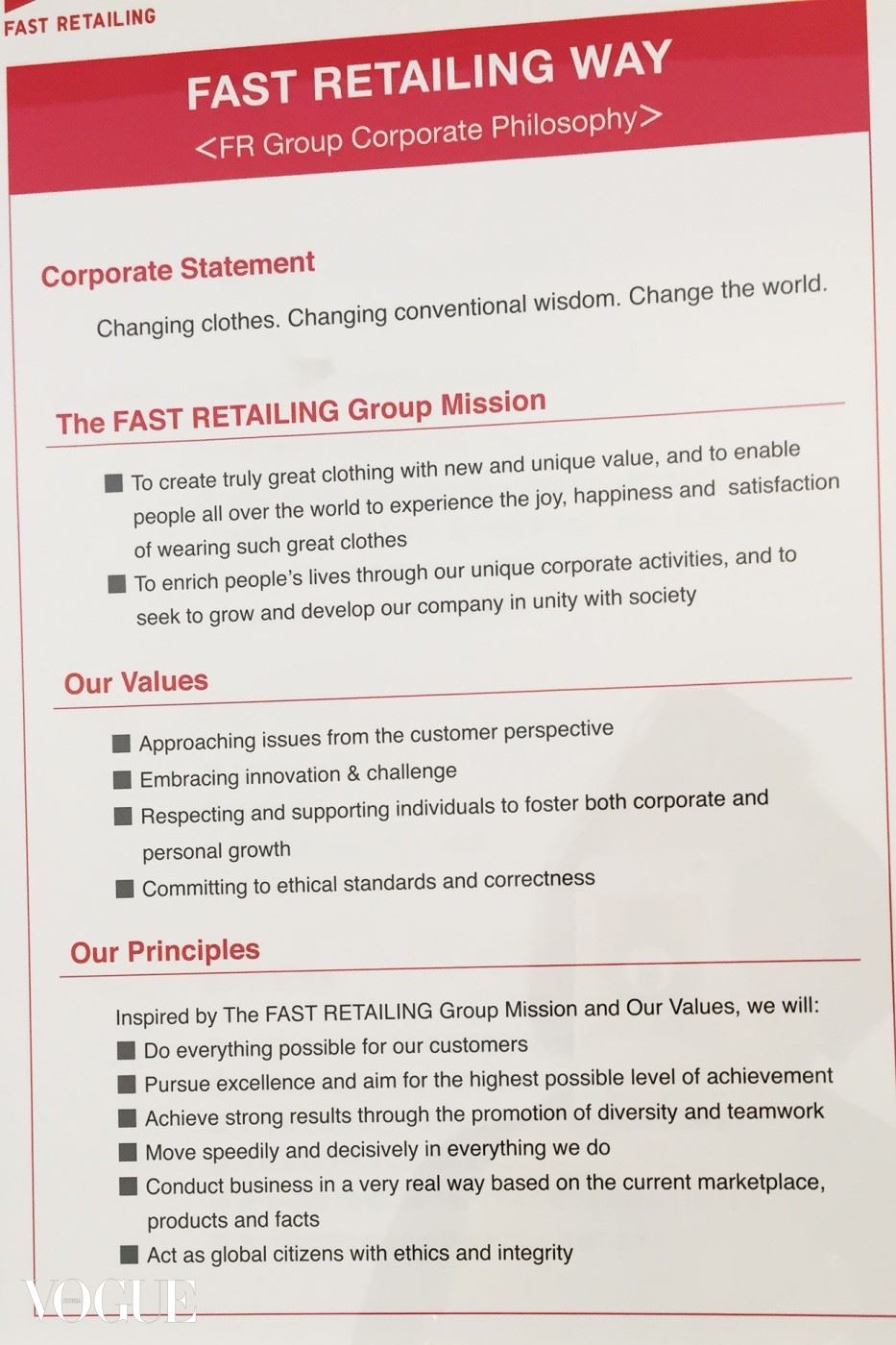

유니클로를 설립한 억만장자이자 모기업 패스트 리테일링의 회장이자 사장이자 CEO인 타다시 야나이를 만나도록 안내 받았을 때 나는 막 기업철학을 읽기 시작했었다. ”새롭고 독특한 가치를 지닌 진정으로 훌륭한 옷을 만들어라, 그리고 전세계 사람들이 그 대단한 옷을 입는 즐거움과 행복, 만족감을 경험할 수 있게 하라.”

모든 순간의 모든 사람들을 위해 디자인한다며 패션의 컨셉을 근본적으로 바꿔버린 사람에게서 기대할 법하게, 유니클로의 사장은 기본적인 배경을 가지고 있었다.

“저는 소매상의 아들로 태어났어요. 그 당시에는 캐주얼 의상을 팔았어요. 본질적으로는 ‘모두를 위해 만든다’라는 슬로건을 가진 데일리 웨어였죠.” 모자를 쓴 남자들로 가득 찬 번잡한 뉴욕 5번가 사진이 눈길을 사로잡는 커다란 회의실에 함께 앉아 야나이는 통역사를 통해 말을 건넸다.

“변화가 생겼어요. 예전에는 사람들이 비싸거나 싼 거를 택한 거였지 한 브랜드에 국한해서 옷을 사지는 않았어요. 모든 게 사회 계급에 달려있었죠. 이제는 훨씬 자유로워졌어요. 뉴욕사람들이라면 모두 수트를 입고 모자를 쓴 1947년과는 달라요.”

야나이 회장은 모든 의상이 기모노에 뿌리를 두는 일본 의상계의 전통을 따르지 않고 어떻게 의상 컨셉이 “라이프웨어: 적당한 가격, 편안함, 일상적이면서 패셔너블하며 품질은 뛰어나다.”라는 식이 되었는지에 대해 설명했다. 31년 전인 1984년 첫 매장이 문을 연 후 유니클로는 계속적으로 어패럴의 새 카테고리를 열고 새로운 소재를 개발했으며 단순한 디자인을 세련되게 다듬어왔다.

그러나 모든 일이 이 부드러운 표면의 티셔츠와 마찬가지로 매끈하게 진행된 건 아니다. 유니클로가 모국인 일본 너머로 시야를 넓히고 영국에 매장을 연 것은 곧 현명하게 보였다.

“처음에는 참담하게 실패했습니다.” 야나이는 이 무명의 브랜드가 영국에서 고객을 유치하는 데에 실패하면서 개발단계에서 완전히 취소되었다고 설명했다.

나는 유럽이나 미국의 패션 경영진들이라면 이러한 부끄러운 과거에 대해서 공개적으로 이야기하려 하지 않았을 거라고 생각했다. 특히나 유니클로가 일본시장의 6.5퍼센트를 차지하고 연 매출이 7801억 엔(42억 유로) 이상인 일본에서 가장 큰 의류 기업이라는 점을 고려하면 더욱 그렇다.

야나이는 계속 “라이프 웨어(LifeWear)”에 대한 기업의 정의에 대해 설명해 나갔다. 가장 단순한 의상을 기본적인 가격에서 가능한 한 가장 최상의 품질로 만드는 것이다. 디자인 디렉터인 유키 카츠다가 앞서 나에게 보여준 하얀색 티셔츠가 이를 단적으로 보여준다. “모든 이를 위한 럭셔리”가 바로 이 기업의 만트라였다.

그러나 이것이 가능한 일일까? “럭셔리”라는 정의는 평범함을 넘어선 무엇인가를 의미하는 게 아니었던가? 나는 카츠다의 말에 귀를 기울였고 여전히 그 말이 들려오는 듯하다. “우리는 그저 작은 디테일을 더해 심플한 옷을 만들려 노력하죠. 그리고 사람들이 우리의 옷을 스타일의 일부로서 어떻게 활용하고 입을 것인가에 대해 생각합니다.” 글로벌 리서치 및 디자인 담당 부사장인 카츠다의 말이었다.

“그러나 새로움의 트렌드를 어떻게 찾아낼 것인가, 이것이 우리의 도전입니다. 50~60년 전에 디자인된 임스체어의 예를 들어보도록 하죠. 우리의 하얀 티셔츠를 가지고 똑 같은 일을 해낼 수 있다면 말이죠.” 카츠다는 계속 이야기했다.

카츠다는 또한 날렵한 베스트에서부터 남성용 코트에 이르기까지 다양하게 선보이는 유니클로의 울트라 라이트 다운 재킷에 대해 자랑스럽게 이야기했다.

패션 무대로 서서히 비집고 들어오는 싸고 발랄한 메인 스트리트의 매장들 가운데 유니클로는 단순함을 바탕으로 모던하고 기능적인 디자인을 선사하는 브랜드로서 유일하게 명성을 쌓고 있다. 아마도 스웨덴의 H&M 그룹 계열인 코스(COS)가 조용히 도전을 시작했음에도 불구하고 말이다. 패스트 리테일링은 꼼뜨와 데 꼬또니에와 헬무트 랭을 포함해 현대적인 마케팅을 펼치는 기업들도 소유하고 있다.

그러나 나는 언제나 유니클로의 강점은 디자이너 룩을 모방하려 노력하지 않는다는 점에 있다고 생각해왔다. H&M의 경우 2004년 칼 라거펠트가 디자인한 캡슐 컬렉션을 처음 선보인 이래 2010년도 랑방의 알버 엘바즈, 그리고 최근에는 발망의 인스타그램 스타 올리비에 루스테잉에 이르기까지 다양한 컬래버레이션을 해왔다.

유니클로는 스스로 하이패션으로부터 동떨어지게 서있다고 보던 나의 생각을 야나이가 곧 바로잡아줬다. 유니클로는 2009년부터 2011년까지 질 샌더와 컬래버레이션을 진행한 “모든 이를 위한 럭셔리”라인인 +J를 통해 새로운 브랜드 아이덴티티를 만들어냈다는 것이다.

“질 샌더는 단순한 브랜드 홍보대사나 전문가가 되려는 게 아니었어요. 그녀는 절대로 타협하지 않았죠. 그게 바로 질 샌더의 애티튜드였어요.” 야나이가 말했다. 그리고 사실 나는 개인적으로 질 샌더가 살고 있는 함부르크의 집을 방문했던 기억이 있다. 그곳에서 질 샌더는 자신이 유니클로와의 프로젝트를 위해 정말 열심히 일하고 있으며, 중국에 있는 공장들을 방문하고 기본적인 가격으로도 완벽하기 위해 압력을 가하고 있음에 대해 이야기했다.

야나이가 직접적으로 표현하지는 않았지만 나는 그가 질 샌더와의 관계에서부터 유니클로의 기본에 관한 철학을 풍부하게 만들기 위해 다른 디자이너를 끌어들이는 용기를 얻었다는 걸 느낄 수 있었다.

“어떤 옷이건 디자인의 요소가 들어가죠.” 야나이는 이전에 에르메스와 라코스테에 있었던 크리스토프 르메르와의 작업을 언급했다. 그리고 2011년도 파리 핸드북을 통해 유니클로에 대한 애정을 드러내던 이네스 드 라 프레상쥬가 함께 일하게 되었다는 점에 대해서도 이야기했다.

“그녀가 우리를 파트너로 고른 거죠. 자신의 책에 유니클로를 가장 좋아하는 브랜드라고 썼거든요.” 야나이는 전형적인 파리지엔느인 이네스의 “안목 높고 관찰력이 뛰어난 눈”에 대해 묘사하며 말했다.

가장 최근에 합류한 스타일 구루는 역시나 파리지엔느인 카린 로이펠트다. 그녀는 프랑스 보그의 전 편집장이면서 자신만의 잡지를 창간한 전천후 스타일 전문가다. 그녀의 유니클로 겨울 컬렉션은 즉각적으로 매진됐다. 149.90유로의 인조 레오파드 코트, 99.90유로의 캐시미어 스웨터, 그리고 7.90유로짜리 화려한 스타킹 마저 다 팔려나갔다. 이번 컬렉션이 유니클로의 기준으로 봤을 때 얼마나 비싸던지 간에(그리고 럭셔리 브랜드의 기준으로는 얼마나 싼 가격인가!) 이 옷들은 샤넬이나 지방시 옷을 즐겨 입는 여성의 위풍당당함을 가졌다.

유니클로의 레이더에 잡힌 또다른 인물은 올리비에르 데스켄스다. 니나 리치와 일했던 프랑스 디자이너이자 2010년부터 2014년까지 패스트 리테일링 그룹의 계열사인 띠어리에서 일했던 데스켄스 역시 2012년 유니클로에서 다운코트 시리즈를 디자인했었다.

한 물 가거나 전혀 기대치 못한 디자이너 가운데 누가 이 퍼레이드의 다음 타자가 될까? 유니클로는 리버티와 42,000건에 달하는 프린트 아카이브의 문을 두드렸다. 프린트 중에는 이 영국 기업의 초창기 시절 일본이나 중국에서 건너온 것들도 있다. 목표는 영국의 전통과 일본의 혁신을 연계하는 것이다.

유니클로의 다른 컬트 클래식들은 스스로 만들어낸 것으로 가끔은 현대적인 기술의 총체이기도 하다. 카츠타가 2007년 처음 꿈꿨던 울트라 라이트 다운 코트는 5년 간의 개발에 거쳐 프리미엄 다운 울트라라이트 재킷으로 탄생했다. 또한 보온성을 지켜주는 히트텍 프로젝트나 입는 이를 말그대로 쿨하면서도 시원하게 만들어주는 에어리즘 시리즈도 있다.

어떻게 이 저가의 제품들이 “럭셔리”로서 디자인될 수 있는지에 대한 답은 시간에서 찾을 수 있을 것이다. 이 기업의 “패스트 리테일링”이라는 태그에는 걸맞지 않아 보여도 말이다.

“우리는 심지어 10달러짜리 티셔츠나 20달러짜리 셔츠를 만들면서도 시간과 에너지에 투자를 합니다. 나는 사람들이 그 사실을 알고 있으며 그래서 우리를 좋아한다고 믿습니다. 아마도 우리가 얼마나 투자하는지 모르는 사람이 우리의 도전이 될 겁니다. 바로 시간의 명품이 되는 거죠.”

Mr Yanai, the founder of Uniqlo.

Yuki Katsuta, senior vice president of global research and design for Fast Retailing Uniqlo.

Uniqlo’s staple white T-shirt for £9.90.

Uniqlo on the streets of Ginza in Tokyo.

Messages line the wall at the headquarters of Uniqlo’s parent company, the Fast Retailing Group

Messages line the wall at the headquarters of Uniqlo’s parent company, the Fast Retailing Group.

Messages line the wall at the headquarters of Uniqlo’s parent company, the Fast Retailing Group.

Messages line the wall at the headquarters of Uniqlo’s parent company, the Fast Retailing Group.

Uniqlo’s parent company is the Fast Retailing Group.

Uniqlo on the streets of Tokyo.

Uniqlo on the streets of Tokyo.

Uniqlo’s parent company is the Fast Retailing Group.

View of Tokyo.

View of Tokyo by night,

A portrait of Carine Roitfeld.

Suzy with Carine Roitfeld posing in her Uniqlo collection at the launch.

Carine Roitfeld's a/w ’15 collection for Uniqlo.

Carine Roitfeld's collection for Uniqlo.

English Ver.

Uniqlo: Luxury To All The People?

The T-shirt is white, soft as whipped cream, as plain and simple as if it were poured across the body – but also as high tech as Uniqlo’s HeatTech.

It is on sale at for ¥790 in Japan in Uniqlo’s Ginza store, $12.90 in New York’s Fifth Avenue and £9.90 on London’s Regent Street.

As I was swept up the tower that holds the Japanese Fast Retailing headquarters in Tokyo I had time on arrival to read the company’s core messages framed in silver on the walls.

“Go beyond borders” read one, followed by “Global is local and local is global”, “No challenge – no future” and – even more dramatically – “Change or die”.

I was just starting to read the corporate philosophy – “To create truly great clothing with new and unique value, and to enable people all over the world to experience the joy, happiness and satisfaction of wearing such great clothes” – when I was ushered in to see Tadashi Yanai, billionaire founder of Uniqlo and chairman, president and CEO of its parent company, Fast Retailing.

As you might expect from a man who has changed fundamentally the concept of fashion, designing for all of the people all of the time, Uniqlo’s chief came from a basic background.

“I was born to the son of a retailer – in my generation we sold casual clothes – quintessential dailywear with the slogan ‘Made for all’,” said Mr Yanai, through an interpreter, as we sat at a table in the large boardroom, where my eye was caught by a picture of a crowded Fifth Avenue filled with all the men wearing hats.

“There is a change – once, people chose expensive or inexpensive, they were not confined to one brand,” said the executive. “Everything depended on social class. Now there is much more liberty – not like 1947, with all those people in New York in suits and hats.”

The executive explained how, without a tradition of clothing in Japan, where everything had been based on the kimono, his clothing concept was “LifeWear: affordable, comfortable, everyday, fashionable, high-quality” – to put its characteristics in alphabetical order. With its first store founded 31 years ago in 1984, Uniqlo went on to develop this new category of apparel, inventing new materials, too, and refining the simple designs.

But not everything went quite as smoothly as the soft-surface T-shirts. It soon seemed smart to look beyond Uniqlo’s Japanese birth country and to open stores in England.

“At the beginning it failed miserably,” said Mr Yanai, admitting that the unknown brand could not capture clients in Britain and that the development process had to be completely withdrawn.

I thought how unlikely it would be for a fashion executive in Europe or America to speak so openly about this humiliating failure – especially considering that Uniqlo is the largest apparel company in Japan,71 with a 6.5 per cent share of the market and annual sales of over ¥780.1 billion (£4.2 billion).

Mr Yanai went on to describe the company’s definition of LifeWear – making the simplest clothes to the highest possible standard for a basic price – epitomised by the white T-shirts that design director Yuki Katsuta had been showing me earlier. “Luxury to all the people” was the company mantra.

But is this possible? Isn’t the definition of “luxury” something that goes beyond the norm? I had been listening to Mr Katsuta’s words and they were still ringing in my ears: “We try to make it simple with just a small detail and think how people can use and wear our clothes as part of their style,” the vice president of global research and design had said.

“But how to find that trend of newness?” He had continued. “That is our challenge. Let me use as an example an Eames chair – designed 50-60 years ago. If only we can do the same thing with our white T-shirt.”

Mr Katsuta might have trumpeted also the Uniqlo ultra-light down jackets, which can be anything from a slim vest to a man-sized coat.

Of all the cheap and cheerful Main Street stores that have insinuated themselves into the fashion arena, Uniqlo is the only one to have built a reputation as a brand aiming for modern, functional design based on simplicity – although perhaps Cos, part of the Swedish based H&M group, is now mounting a mild challenge. Fast Retailing owns other companies with a streamlined approach, including Comptoir des Cotonniers and Helmut Lang.

But I had always felt that Uniqlo’s strength was that it did not try to emulate designer looks, as H&M has done since it first produced a capsule collection designed by Karl Lagerfeld in 2004 and subsequently had many other collaborations, including Alber Elbaz in 2010 when he was at Lanvin to, most recently, Balmain’s Instagram star Olivier Rousteing.

If I had thought that Uniqlo had kept itself aloof from high fashion, Mr Yanai soon put me right: it was his company’s collaboration with Jil Sander from 2009 to 2011 with her +J “Luxury to all People” line which had founded a new brand identity.

“Jil Sander was not meant to be just a brand ambassador or just a professional, she never, ever compromised – that was her attitude,” said Mr Yanai. And, indeed, I have a personal memory of visiting Jil Sander in her Hamburg home when she told me how hard she was working on the Uniqlo project, visiting the factories in China and pushing for perfection, even at basic prices.

Although he did not express it in such words, I felt that the relationship with Jil Sander had encouraged Mr Yanai to bring in other designers to enrich Uniqlo’s philosophy of basics.

“Any clothing requires an element of design,” said the executive, referring to Uniqlo’s embrace of Christophe Lemaire, formerly with Hermès and Lacoste. And a collaboration with Ines de la Fressange, who came on board because she had enthused about Uniqlo in her 2011 Paris handbook.

“She chose us as a partner – she wrote in her book that we were her favourite brand,” said Mr Yanai, describing the “discriminating and observing eyes” of the quintessentially Parisian Ines.

The latest style guru is the equally Parisian Carine Roitfeld, former French Vogue editor, founder of her own magazine and overall style maven. Her Uniqlo winter wardrobe was an instant sell-out – even with a faux leopard coat selling at €149.90, cashmere sweater at €99.90 and fancy hose at €7.90. However expensive this collection was by the company’s standard (and how cheap by luxury brands’), the clothes had all the panache of a woman more usually dressed by Chanel or Givenchy.

Another cult figure on the company’s radar was Olivier Theyskens, the French designer formally with Nina Ricci, who worked from 2010 to 2014 at Theory, a separate branch of the Fast Retailing group. He also designed a range of down coats for Uniqlo in 2012.

Who’s next in this parade of off-kilter and rather unexpected designers? Uniqlo is tapping into Liberty and its bank of 42,000 archive prints – some of them Japanese or Chinese from the British company’s earliest years. The aim is to link British heritage and Japanese innovation.

Other cult classics have been self-invented – and are often the fruit of modern technology, such as the company’s Premium Down Ultralight jacket, a version of the Ultra Light Down coats which Mr Katsuta first dreamt up in 2007, five years before they were fully developed. Or the HeatTech project to keep skin warm. Or the Airism garments to keep the wearer cool (in both senses of the word).

Perhaps the answer to how these low-priced goods can be designated as “luxury” is all about time – something that might seem out of sync with the company’s “Fast Retailing” tag.

“We are investing in time and energy – even in $10 T-shirts and $20 shirts,” Mr Katsuta said. “I believe people appreciate that – and it is why they support us. Maybe our challenge is that people don’t know how much we invest. It’s the luxury of time.”

- 글

- 수지 멘키스

- 포토그래퍼

- UNIQLO, SUZY MENKES

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물