빛의 도시에서 만난 꾸레주 청년들

60년대 앙드레 꾸레주는 우주여행 시대를 꿈꿨다. 하지만 21세기 꾸레주 가문의 상속자들은 지극히 현실적인 패션 시대를 이끌고 있다. 〈보그 코리아〉가 빛의 도시에서 만난 꾸레주 청년들.

70년대 이후 조용히 패션 커튼 뒤로 물러난 꾸레주가 다시 “봉주르”라고 인사를 건넨 건 지난해 9월이었다. ‘코페르니 팜므(Coperni Femme)’라는 소규모 라벨을 이끌던 세바스티앙 메예르(Sébastien Meyer)와 아르노 바양(Arnaud Vaillant)듀오를 영입하며 가문의 부활을 선언한 것이다. 고작 20대 중반의 듀오에게 주어진 임무는? 케케묵은 브랜드로 여겨지던 꾸레주가 두 번째 전성기를 누리게 하는 것.

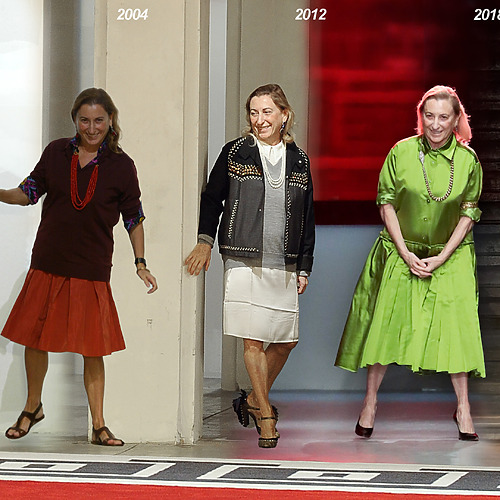

(꾸레주 하우스를 이끄는 새로운 듀오. 왼쪽이 세바스티앙 메예르, 오른쪽이 아르노 바양.)

그리고 <보그 코리아>는 창립자의 사망 소식이 알려지기 이틀 전, 파리 프랑수아 프리미에 거리의 아틀리에에서 두 청년을 만났다. 차세대 스타 디자이너들이 들려주는 하우스 입성기.

(그들이 지난 9월 선보였던 꾸레주에서의 첫 번째 컬렉션.)

Vogue Korea(이하 VK) 두 사람의 인연은 언제 시작됐나?

Arnaud Vaillant(이하 AV) 파리 패션 스쿨에서 처음 만났다. 나는 패션 매니지먼트를 전공했고 세바스티앙은 디자인을 공부했다. 수업 중 협업 기회가 있었다. 처음 본 순간, 우리는 커리어를 함께 할 협력자 겸 연인이 되리라는 것을 직감했다. 패션 세계는 때로 매우 거칠고 냉정하다. 그런 곳에서 사랑하는 사람이 조력자로 늘 곁에 있다는 건 정말이지 큰 행운이다.

VK 앙드레 꾸레주 역시 부인이자 디자인 파트너였던 코클린 베리에와 평생 함께 했다.

SÉbastien Meyer(이하 SM) 둘의 이야기는 무척 아름답다. 듀오 디자이너로 일하게 된 건 우리에게 아주 자연스러운 일이었다. 처음 함께 한 학교과제부터 아르노의 실용주의적 비즈니스 마인드와 나의 창의성이 함께할 때 발생되는 시너지를 느꼈다.

VK 이후 ‘코페르니 팜므’라는 라벨을 시작했다. 세련된 이미지가 인상적이었는데, 꾸레주 하우스에 들어오면서 문을 닫았다.

AV 숙고 끝에 내린 결정이다. 코페르니는 아주 작은 라벨이었다. 우리 둘의 친구 겸 컨설팅을 맡았던 롤리타 제이콥(Lolita Jacobs)이 전부. 그렇기에 두 개의 브랜드를 병행하는 건 위험할 듯했다. 꾸레주 입성 후, 컬렉션을 디자인하는건 물론 매장 재단장과 웹사이트 구상 등 모든 부분에서 우리의 손이 필요했다. 기본부터 세세한 사항까지 모두. 그만큼의 크나큰 자유와 결정권을 갖는 건 드문 일이다. 그렇기에 어떤 면에서 꾸레주 하우스는 코페르니 팜므의 연장선이다. 아쉬움이나 후회는 없다.

VK 꾸레주에서 연락이 오기 전, 선입견이 있진 않았나?

AV 패션을 공부했기에 현대 패션 절정기 꾸레주의 활약상은 잘 안다. 패션사에 중요한 위치를 차지하는 하우스이기에 생소하지 않았다. 그러나 다시 살펴보니 60년대부터 80년대 아카이브는 단순히 한 시대나 장르에 국한되지 않았다. 보다 동시대적이며 넓은 스펙트럼을 지닌 하우스였다.

VK 하우스에 들어와 처음 한 일은 뭔가?

SM 고작 아르노와 내가 전부이던 작은 라벨을 운영하다가 100명이 넘는 직원을 거느린 하우스를 맡게 됐다. 당연히 긴 적응 시간이 필요했다. 처음에는 아카이브 의상과 사진을 살폈고, 60년대부터 쭉 하우스 의상을 제작하던 공방을 방문해 장인들과 대화를 나눴다. 그 과정에서 브랜드를 이해하는 데 집중할 수 있었다. 게다가 몇몇 한정판을 제외하곤, 20년 동안 거의 잠든 하우스였기에 파리에 스튜디오를 만들고 팀을 꾸리는 등 재정비를 시작했다. 컬렉션을 준비하는 건 이후의 일이었다.

AV 새로 브랜드를 이끄는 주인들(자크 분게르트와 프레데릭 토를로팅)과 수없이 만나 서로의 비전과 아이디어를 공유했다. 오랜 공백이 있었기에 DNA를 유지하며 동시대성을 유지하는 게 가장 큰 주제였다.

VK 사실 꾸레주 디자인은 워낙 유명하다. 아카이브를 살펴본 것이 얼마만큼 큰 도움이 됐나?

SM 하우스가 보관 중인 자료는 모두 점검했다. 그중 몇몇은 당장 걸치고 거리로 나가도 될 만큼 현대적이었다. 실용적인 동시에 아이콘적 아이템들을 발견한 기회였다.

VK 실용성이 얼마만큼 중요한 포인트였나?

AV 패션의 본질인 ‘옷’에 충실한 컬렉션을 선보이고 싶었다. 꾸레주는 미니멀리즘 혹은 퓨처리즘처럼 당대 예술 사조나 건축 사조를 자기 것으로 받아들여 강렬한 스토리텔링을 선보였다. 요즘엔 컨셉이나 스타일 혹은 뒷얘기보다 옷 자체가 더 중요하다. 그렇기에 우리도 거창한 이야기를 꺼내기보다 동시대의 여러 여성을 떠올린 뒤 그들의 옷장을 상상하면서 구상했다.

VK 모델들이 걸어 나오기 전 무대에 올라 자기소개를 하는 모습이 인상적이었다. 전학 온 두 학생이 새 친구들 앞에서 인사하는 듯했다.

SM 우리의 첫 컬렉션을 응원하기 위해 쇼장을 찾은 무슈 꾸레주와 코클린 여사에게 감사 인사를 전하자는 데서 비롯된 아이디어였다. 아울러 기자들을 비롯한 관객들에게 꾸레주 하우스와 우리 듀오의 새 출발을 알리고 싶었다.

VK 바스티유 오페라에서 선보인 옷은 새로웠다. 가장 중요한 열다섯 가지 아이템을 스타일링하듯 열다섯 개의 소재로 공개한 발상은 여자들에게 다양한 옵션을 제공하는 요즘 패션과 꼭 어울렸다.

AV 꾸레주는 모험과 혁신의 코드를 지녔다. 우리가 원하는 브랜드 역시 마찬가지다. 재킷, 드레스, 미니스커트, 톱, 팬츠 등 기본 아이템을 실루엣, 소재, 재단 등을 통해 변화를 줬다.

VK 모델들의 하얀 보디수트는 적절한 캔버스였다.

AV 대부분의 패션쇼는 과장된 스타일링과 무대 연출로 인해 옷을 제대로 보여주지 못할 때가 있다. 그래서 아이템 하나하나에 집중할 수 있는 쇼를 기획했다. 보디수트는 컬렉션 아이템을 하나씩 도드라지게 하는 일종의 장치였다.

VK 대부분의 하이패션 컬렉션은 패션쇼 의상에 조금씩 변화를 주어 매장에 진열한다.

AV 우리는 다르다. 쇼 의상을 매장에서 볼 수 있다. 같은 색과 소재, 품목별로 묶어 진열할 예정이다.

VK 젊은 디자이너답게 새로운 방식으로 고객에게 다가가는 아이디어가 있을 듯하다.

AV 온라인 플랫폼 ‘봉주르 꾸레주’ 프로젝트를 시작했다. 70년대 앙드레와 코클린이 컬렉션 의상을 들고 여행을 떠나 거기서 촬영한 사진을 엮어 만든 ‘인하우스 매거진’과 같은 이름이다. 매장에서만 볼 수 있는 잡지로, 하우스의 오랜 파트너 겸 사진가 피터 크냅(Peter Knapp)의 아름다운 사진으로 가득하다. 우리가 아카이브에서 발견한 보석 중 하나다. 이 잡지를 디지털 형태로 소개하고 싶었다. 동시대 아티스트가 자유롭게 참여하고 창의적 콘텐츠를 선보이는 ‘오픈 콜’ 형식. 이런 프로젝트에서 우리도 영감을 얻거나 새로운 시야를 가질 수 있다.

VK 많은 디자이너들이 개인 계정의 인스타그램 등으로 브랜드를 홍보하는 시대다. 자기 PR이 꼭 필요하다고 생각하는가?

SM 우린 각자 개인 인스타그램 계정이 있다. 하지만 특별히 홍보 목적으로 쓰진 않는다. 또래들처럼 지극히 사적이다. 셀피는 아르노가 훨씬 더 많이 찍긴 하지만.

VK 다양한 디지털 채널을 통해 수많은 이미지를 보고, 또 수많은 패션과 여성을 마주한다. 꾸레주 하우스가 매력적으로 느끼는 여자라면?

SM 바로 저 아가씨(인터뷰 현장에 있던 스타일리스트 롤리타를 가리키며)!

AV 우리는 일부러 첫 쇼에 개성이 뚜렷한 모델들을 캐스팅했다. 그들이 지닌 자연스러운 아름다움에 매력을 느낀다. 그런 복잡하지 않은 매력이야말로 질리지 않는 힘이다.

VK 아직 패션이 질리진 않을 것 같다.

AV 패션이 지겹지 않다. 다만 힘들 땐 있다. 전시를 보고 콘서트에 가고 친구들과 어울리고 여행을 떠나며 재충전한다.

SM 요즘 같아선 지겨울 일이 없다!

- 에디터

- 손기호

- 포토그래퍼

- CHRISTOPHE ROUÉ, INDIGITAL

- 현지 진행

- 정혜선(프리랜스 에디터)

추천기사

-

패션 뉴스

드리스 반 노튼의 마지막 피팅

2024.07.25by VOGUE

-

패션 화보

민지 "제게는 뉴진스로 선보이는 모든 것이 새롭게 느껴져요"

2024.07.24by 권민지, 류가영

-

패션 트렌드

까다로운 당신 할머니가 손뼉 치며 좋아할 스타일

2024.07.25by 황혜원, Michel Mejía

-

패션 뉴스

패션 바이블이 조명하는 격동의 시기! '인 보그: 1990년대'

2024.07.25by 안건호, Radhika Seth

-

셀럽 뉴스

리한나의 펜티 뷰티, 2024 파리 올림픽 공식 파트너 선정

2024.07.19by 오기쁨

-

아트

배우 류승룡, 천우희, 지창욱, 박정민의 영상 전시 'NONFUNGIBLE'

2024.07.25by 이정미

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물