패션의 발원지인 파리, 뉴욕, 도쿄, 서울의 클럽

“와서 놀아요, 파리지앵들!” 지난 1월 지드래곤 인스타그램에는 이 문구와 함께 한 장의 파티 포스터가 올라왔다. 파티 주인공은? 지드래곤, 일본 액세서리 브랜드 앰부시의 윤과 버벌, 슈퍼모델 수주, 바조우, 한국 데드엔드 크루의 DJ 킹맥.

“그때가 파리 남성복 패션 위크였어요. 알렉산더 왕, 오프화이트의 버질 아블로 등 패션계에서 난다 긴다 하는 사람들은 죄다 모였죠. ‘르 퐁퐁(Le Pompon)’이라는 클럽 지하에서 공연했는데 사람들로 발 디딜 틈 없었어요.” DJ 킹맥의 말이다.

르 퐁퐁은 2010년 파리 패션 브랜드 피갈의 주요 멤버들이 만든 클럽이다. 피갈의 아트 디렉터 겸 르 퐁퐁의 수장 샤라프 타이저(Charaf Tajer)는 이렇게 전한다. “새로운 세대를 대표하는 클럽을 만들고 싶었어요. 또 패션 피플들을 서로 만나게 해주고 싶었죠. 르 퐁퐁에는 올리비에 루스테잉, 킴 존스 같은 디자이너들, 하이패션 모델부터 레니 크라비츠, 비요크 같은 뮤지션도 옵니다.”

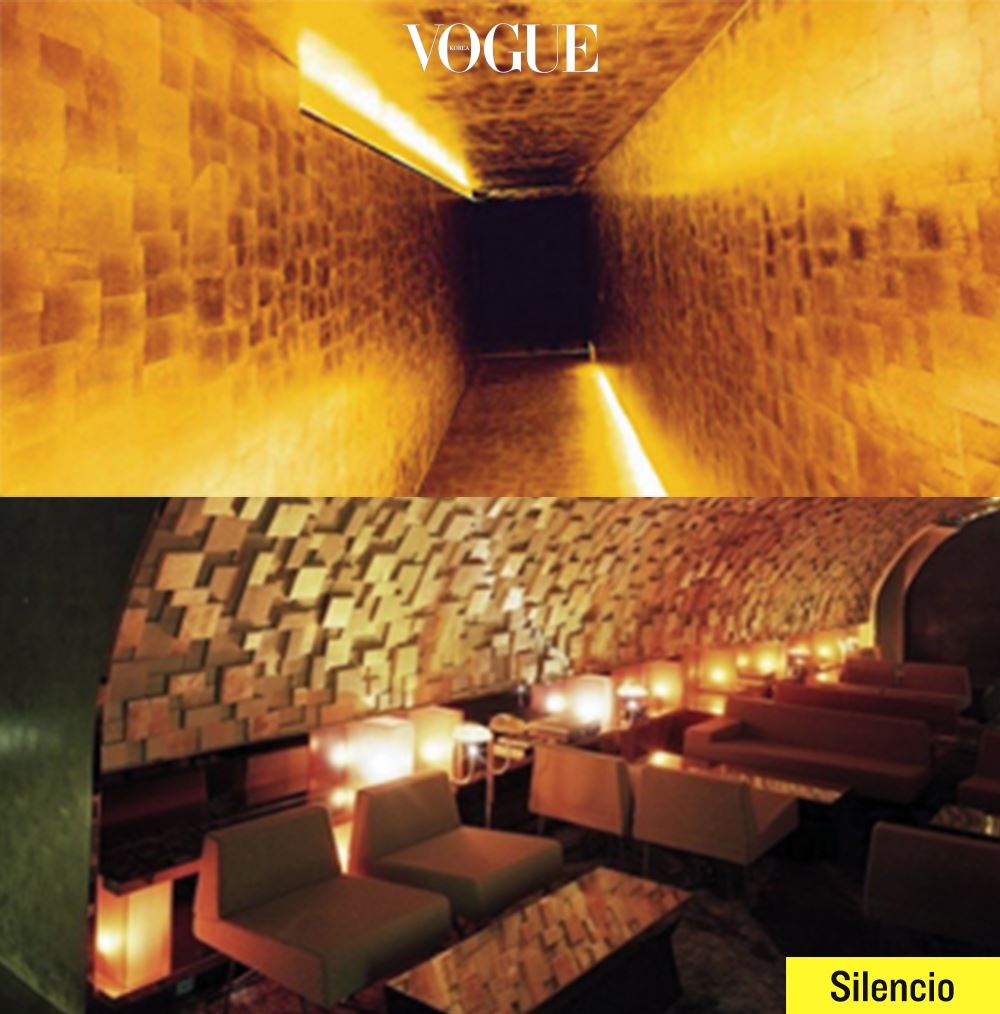

애프터 파티는 패션 위크의 또 다른 재미다. 지난 2016 F/W 파리 패션 위크 때도 브랜드에선 저마다의 방식으로 고된 스케줄을 화려하게 마무리했다. 예를 들어 발렌시아가는 40년 넘는 역사의 클럽 렉스(Rex), 지방시는 르 퀸(Le Queen), LVMH 어워드 세미 파이널리스트에 오른 알릭스는 잡지 와 함께 데이비드 린치가 운영하는 클럽 실렌시오(Silencio)에서 파티를 열었다.

파리를 기점으로 뉴욕, 도쿄, 상하이에 지점을 낸 ‘르 바롱(Le Baron)’ 역시 패션계의 러브콜을 받는 클럽이다. 전 세계 르 바롱의 공통점은 그래픽 아티스트 앙드레 사라이바가 운영한다는 사실. 도쿄 지점의 공동 운영자는 DJ 겸 패션 아이콘 마크 뉴슨. 이곳에서는 도쿄 패션위크가 끝난 뒤 애프터 파티를 진행했다.

뉴욕 르 바롱의 공동 운영자는 클로에 세비니의 오빠 폴 세비니. 폴은 베아트리체 인(The Beatrice Inn)이라는 클럽을 2000년대 후반 운영한 적도 있다. 당시 메리 케이트 올슨, 커스틴 던스트가 춤추러 온 것으로 유명하다. 최근에는 고급 레스토랑으로 그 성격을 달리했는데, 그런데도 등 패션지 행사 장소는 물론, 안나 윈투어가 로저 페더러의 생일 파티를 주최하는 곳으로 섭외되고 있다.

(사진)뉴욕의 클럽 베아트리체 인에서 열린 파티에 참석한 ‘GQ’에디터 빌 파워스, 포토그래퍼 테리 리처드슨, 토드 에버를.

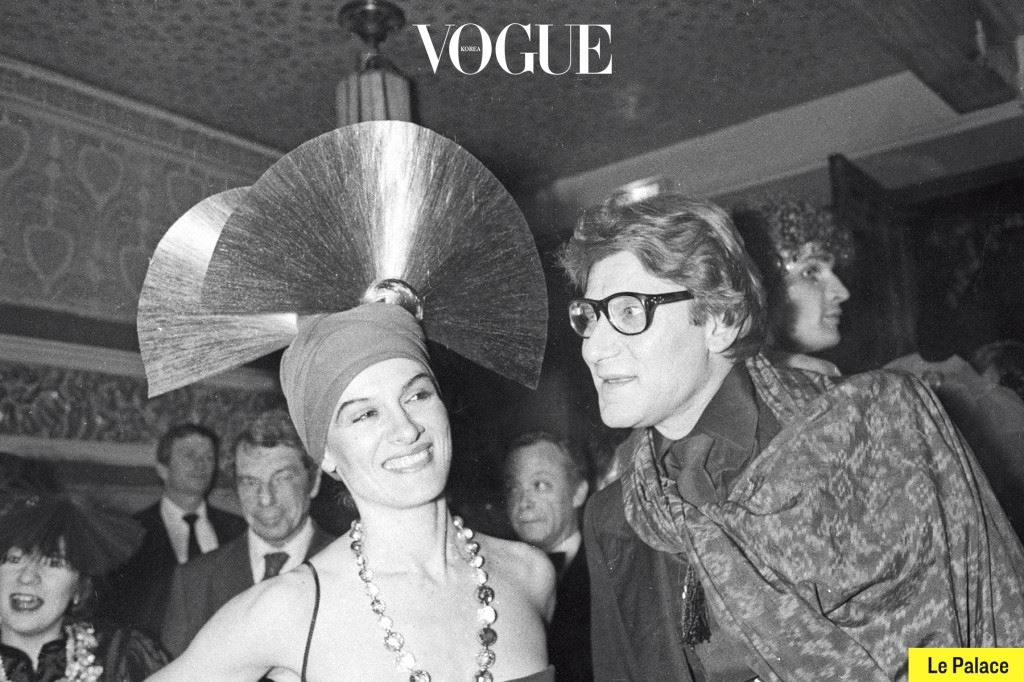

패션에서 클럽은 늘 영감의 시작이자 끝이었다. 무슈 생 로랑은 70년대에 파리와 뉴욕을 넘나들며 클럽을 즐겼다. 그는 파리 클럽 르 팔라스(Le Palace)의 단골이었는데, 이곳에서 파트너 피에르 베르제, 디자이너 룰루 드 라 팔레즈 등 절친들과 함께 어울렸다(영화 <생 로랑>을 떠올려보시라).

(사진)파리 클럽 르 팔라스에서의 팔로마 피카소, 무슈 생 로랑.

80년대에 키스 해링, 로버트 메이플소프, 앤디 워홀이 드나들던 뉴욕의 터널(Tunnel) 역시 전설로 남아 있는 클럽이다. 2001년 문을 닫은 곳이지만 마크 제이콥스는 새로운 책 발간 파티를 이곳에서 여는 등 역사 속으로 사라진 장소를 다시 활용했다.

(사진)앤디 워홀과 키스 해링.

그런가 하면 패션쇼 관객들을 클럽으로 초대하는 것만큼 쿨한 애티튜드가 또 있을까. 베트멍이란 신드롬의 서막을 알린 건 파리의 유명 게이 클럽 르 데포(Le Dépôt)에서 열린 2015 F/W 쇼였다.

김재현의 럭키슈에뜨가 하얏트 호텔이나 DDP를 벗어나 미아리 나이트클럽 돈텔마마에서 2016 F/W 컬렉션을 연 것도 같은 맥락이다(런웨이 쇼가 끝난 후 펼쳐진 트렌스 쇼는 김재현의 슈퍼 카무플라주 문양만큼 관객들의 뇌리에 두고두고 남았음은 물론이다). 패션쇼에 있어 음악이 빠질 수 없는 요소인 걸 감안하면, 클럽에서 패션을 선보이는 건 꽤 당연한 발상이다.

- 에디터

- 남현지

- 포토그래퍼

- DAN BAILEY, HONG GUK HWA, GETTY IMAGES / MULTIBITS, COURTESY PHOTOS

추천기사

-

패션 트렌드

올겨울 외출 룩의 핵심은, 예쁜 치마

2024.12.13by 이소미

-

뷰티 아이템

쫀쫀한 유리 피부 자랑하는 헤일리 비버의 한국 디바이스

2024.11.27by 황혜원

-

패션 트렌드

자세한 럭셔리! 20년 전 런웨이에서 배우는 '가방 꾸미기' 트릭

2024.12.11by 이소미, Emma Bocchi

-

아트

예술계가 사랑한 건축가, 아나벨레 젤도르프의 미술관

2024.12.11by 류가영

-

패션 트렌드

칙칙한 겨울 룩을 환기해줄 컬러 조합

2024.12.11by 안건호

-

패션 화보

드레스에 아우터, 2024년 파티는

2024.12.14by 손기호

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물