부성 우선주의 원칙에 대한 이야기

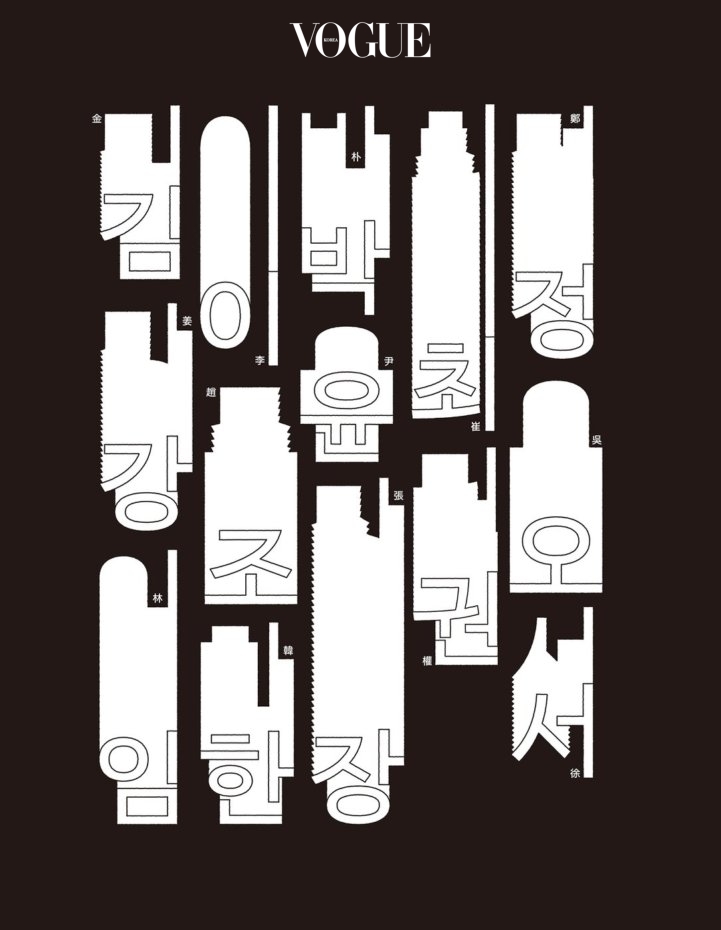

부성 우선주의 원칙이 폐기된다. 성이 성 밖으로 나올 때다. 그 누구의 성도 아닌 이름으로!

지난 4월, 정부는 5년에 걸쳐 제4차 건강가정기본계획을 실행하겠다고 발표했다. 그중 인상적인 부분은 부성 우선주의 원칙의 폐기다. 그동안 민법 제781조 1항은 “자(子)는 부(父)의 성과 본을 따른다. 다만, 부모가 혼인신고 시 모(母)의 성과 본을 따르기로 협의한 경우에는 모의 성과 본을 따른다”라고 명시하고 있었다. 여기서 놀란 사람이 많을 것으로 예상된다. 엄마 성을 따를 수 있는 조항이 있었어? 그런데 잠깐. 혼인신고 시? 출생신고할 때가 아니고? 목적과 절차가 부합하지 않는 듯한 이 조항이 존재하는 이유는 엄마가 재혼해서 아빠가 바뀌는 경우를 위해 덧붙인 조항이기 때문이다.

게다가 엄마의 성을 따르겠다고 표기해도 부부가 협의했다는 것을 증명하는 협의서와 주민등록증 사본을 제출해야 하는 절차가 남아 있다. 놀랍게도 이미 아빠의 성을 물려받은 아이의 성을 변경하고 싶으면 이혼하고 다시 혼인신고를 하는 게 가장 간편하고 빠른 방법이다. 혹은 가정법원에 성·본 변경을 신청하거나. (이때는 아빠 성을 따름으로써 일상생활에 엄청난 어려움이 따른다는 것을 백방으로 증명해야 한다.) 2007년에 이미 호주제는 역사의 뒤안길로 사라졌지만 민법 제781조 1항은 호주제가 빠뜨리고 간 신발처럼 남아, 가족을 구성하는 핵심은 남자의 핏줄임을 매일 상기시키고 있다.

이미 폐지가 논의되고 있지만, 이 법은 여러 차례 문제 제기 대상이 되어왔다. 일단 “모든 국민은 법 앞에서 평등하고 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다”는 헌법 제11조에 어긋나고, 혼인과 가족생활에 관한 기본권과 자유권을 제약한다는 이유로 헌법 소원이 제기됐다. 무엇보다 아빠 성을 따르지 않는 가족은 비정상이라는 인식을 남겼다. 이 조항이 있어 우리는 엄마 성을 쓰는 아이를 보면 이혼, 재혼, 미혼 가정을 자동으로 떠올린다. 세상에 가족이 될 수 있는 경우의 수가 얼마나 많고 그 형태가 얼마나 다양한데 이 법은 현실을 담아내기에 너무 편협한 그릇이다.

한국 사회가 정해놓은 정상 가족의 프레임 속에 살다 보면 내 의지와 관계없이 부여된 성에 별 관심을 기울이지 않고 살았을 확률이 높다. 평소 나 역시 성과 이름이 분리되어 있다는 사실을 인지하지 못할 만큼 무신경하게 살아왔다. 소현이나 조소현이나 한 몸 같은 느낌이었다. 비혼인 한 선배에게 아빠 성이 어떻게 느껴지는가 물었을 때 “나라에서 국민을 관리하려고 붙여둔 색인 코드. 주민등록번호 같은 행정적 의미로 느껴진다”고 답했는데 마찬가지였다. 마돈나도 마돈나로 살고 블랙핑크도 BTS도 성 떼고 이름 달랑 들고 전 세계를 누비며 사는데 성이 뭐가 대수라고. 다만 1980년대에 여자로 태어나 대를 잇지 못한다고 들어온 입장에서도 ‘아빠 성’은 아빠 집안 사람이라는 느낌을 갖게 했다. 비유하자면 아빠라는 거대한 고목나무 아래 엄마와 우리 남매가 줄기처럼 뻗어 있는 형국이라고 해야 할까. 하지만 명절에 성묘를 갈 때면 아빠, 엄마, 오빠, 존재하지도 않는 오빠 배우자의 묏자리는 있는 반면, 딸의 자리는 없었기에 ‘언제든 떠나가야 할 한시적 위치’ 역시 딸의 것이었다.

차라리 아빠 성씨라는 나무 아래에서 이 이야기의 끝이 찾아온다면 좋겠으나, 결혼을 한다면 부성 우선주의는 조금 더 강력한 강도로 횡포처럼 찾아온다. 결혼한 후 가족관계증명서 세대주 자리에서 남편 이름을 보면 이것이 바로 가문을 옮겨 탄다는 거구나 실감이 난다. 마치 여자가 남자 성씨네 집으로 봇짐을 싸서 들어가는 것만 같다. 그리고 시‘댁’을 중심으로 도련님, 올케, 형님 같은 온갖 차별적인 호칭이 엄청난 쓰나미처럼 찾아온다. (가족 호칭은 가부장제의 대표적인 흔적이다. 얼마 전 국립국어원이 나서서 호칭 문화를 바꿔보자고 제안하기도 했으나 현실은 여전하다. 그저 관습 아니냐고 묻는다면 글쎄. 호칭으로 불편한 사람이 있다면 과연 올바른 호칭일지 의문을 품어야 하지 않을까.)

앞서 언급한 민법을 제대로 인지하지 못한 채 혼인신고서 4번 문항 “자녀의 성·본을 모의 성·본으로 하는 협의를 하였습니까?”에 ‘아니요’라고 답하고 아이를 낳는다면, 아이는 남편의 성을 물려받고 남편이라는 고목나무 아래로 들어간다. 이 땅에 자연스럽게 뿌리를 내리고 대한민국의 ‘정상’ 가족이 된다. 아빠의 성을 물려받은 아이는 점점 더 남편 집안 사람이라는 소속을 느끼며 살아가고 말이다. 아버지의 존재를 부정하는 것도 아니고, 아이를 남편의 가문에 물리적으로 빼앗기는 것도 아니지만 섭섭하고 부당하게 느껴진다. 함께 아이를 만들고 낳은 엄마 역시 선택지에 있어야 하는 게 당연하니까. 고작 성이라도, 고작 성이니까. 그게 평등하니까.

흔히 남자에게 자신의 후손을 세상에 남기고 싶은 본능이 있다고 일컫지만, 여자라고 그런 욕망이 없지 않다. ‘대를 잇는다’든가 ‘씨를 남긴다’는 혈연 중심적 표현을 쓰지 않을 뿐. 자신을 닮은 아이를 통해 자신이 세상에 존재했음을 느끼고자 하고 자신의 유전자가 세상에 남아 이어져가기를 바라는 욕망이 있다. 분신 같은 그 존재에게 자신의 성을 물려주고 싶은 마음 또한 존재하고 말이다. 주변에 “엄마의 성을 물려주고 싶지 않았나”라고 물었을 때 대부분이 “그랬다”고 답했다. 일곱 살 아이를 키우는 친구는 말했다. “어느 날 아이가 아빠는 강OO고 나는 강OO인데, 왜 엄마는 김OO야?”라고 묻더라고. 아이도 의문을 가지는데 왜 우리는 그걸 당연히 받아들여야 할까? 입맛이 쓴 얼굴로 친구는 덧붙였다. “그래서 태명이라도 내 성을 따서 지었나 봐.”

남자의 성을 이어간다는 것. 이것은 남자의 역사가 이어진다는 의미다. 두 아이를 키우는 또 다른 친구는 아이에게 자신의 성을 물려주고 싶다는 생각을 해본 적은 없지만 ‘나는 그냥 이렇게 사라지는 건가’라는 기분이 찾아온다고 말했다. ‘사라진다’는 얘길 들으며 윤김지영 건국대 몸문화연구소 교수가 한 인터뷰에서 했던 말 “성씨를 갖는다는 것은 단순히 형식적 차원이 아니라 가족 내에서 구성원의 위상을 결정하는 것이며 부성만 고집하는 것은 여성을 남성의 가계에 편입하고 부계 혈통을 이어가는, 부차적이고 도구적인 위치에 머물게 하는 것”을 떠올렸다. 더 이상 집안이나 족보는 별다른 실효가 없지만 남자를 중심으로 가족이 형성되는 구조는 여자를 주변인으로 몰아낸다. 아이에게 성을 물려주는 것과 별개로 요즘 나는 부쩍 엄마와 나의 연결 고리를 떠올린다. 엄마와 지금은 돌아가신 할머니와의 연결 고리도. 나의 존재는 엄마 역사의 증거이고 엄마의 존재는 할머니 역사의 증거일 텐데 왜 우리는 지워지고 사라질까. 어떤 방식으로든 엄마와 연결되어 있다면 앞서 친구가 말한 사라지는 느낌이 해소되지 않을까 싶다. 그동안 엄마가 내게 준 것은 셀 수 없이 많은데 엄마와 나는 왜 성 한 글자조차 이어져 있지 않을까 아쉽기만 하다.

최씨 성을 물려받은 아이를 키우며 하씨 엄마, 조씨 아빠와 함께 살다 보면 성에 대한 감각은 더 희미해져 간다. 최씨 성을 물려받은 아홉 살 아들은 하씨 할머니와 가장 긴 시간을 보내고 몸이 아프면 가장 먼저 할머니를 부르며 운다. 아버지의 부모에게는 친(親), 어머니의 부모에게는 바깥 외(外)를 붙이는 이 무례한 사회에서 ‘바깥 외’가와 ‘친할 친’가보다 훨씬 친하게 지낸다. 최씨 아이의 요즘 최대 불만은 자기 성씨다. 기역니은순으로 번호를 매기다 보니 어딜 가든 거의 마지막 순서라서 어떻게 하면 기역으로 시작하는 성씨를 가질 수 있을지 매일 골몰 한다. “우선 맘에 드는 이름부터 지어놓고 엄마, 아빠의 성씨 중 더 어울리는 걸로 붙이면 좋지 않을까. 둘 다 붙여도 되고”라고 하는 친구의 말을 들으며 성이 딱 그 정도 역할만 했으면 좋겠다고 생각했다. 다행히도 아빠 성을 원칙적으로 따라야 하는 세상이 몇 년 남지 않았다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물