시만큼 아름다운 노랫말

요조의 앨범 <우리는 선처럼 가만히 누워>에 수록된 동명의 곡은 한글날 문인들이 뽑은 아름다운 노랫말로 선정됐다.

과거 한 노래에 대한 원고를 쓰면서 다른 장르의 노래를 끌어다 비교한 적이 있다. 노랫말의 아름다움이나 신선함을 말할 때 내가 자주 예로 드는 노래였고, 비교한 노래는 황당함을 넘어 황망함을 느꼈던 노래다. 전자는 박정수(소리창조)가 부른 ‘그대 품에 잠들었으면’이고, 후자는 남녀공학의 ‘삐리뽐 빼리뽐’이었다. 1991년 발표된 ‘그대 품에 잠들었으면’은 지금도 라디오에서 나오는 고전이 되었고, 2010년에 나온 ‘삐리뽐 빼리뽐’은 노래를 부른 남녀공학이라는 이름마저 희미해졌다.

‘그대 품에 잠들었으면’은 조기원이 가사를 쓰고 싱어송라이터 백영규가 작곡한 노래다. 백영규는 일찌감치 ‘슬픈 계절에 만나요’라는 감성적인 노래로 큰 인기를 얻은 바 있다. 신인 가수 박정수에게 노래하게 한 ‘그대 품에 잠들었으면’은 발표 당시부터 시적 표현이라는 찬사와 함께 많은 사랑을 받았다. 무엇보다 “홑이불처럼 사각거리며 가슴 저미는 그리움 쌓이고 세상에 온통 시들었어도 깊고 고요한 그대 품에서 잠들었으면”란 구절은 사람들의 가슴에 깊이 남았다.

어린 시절 ‘그대 품에 잠들었으면’을 처음 듣고, 이 아름다운 시어를 깊이 간직하고 있는 한 사람으로서 남녀공학의 ‘삐리뽐 빼리뽐’은 황망할 수밖에 없었다. “니가 날 원하는 대로 삐리뽐 빼리뽐 / 아아아아아아아 삐리뽐 / 에에에에에에에 빼리뽐 / 아아아아아아아 삐리뽐”이란 외계어 가사와는 물론 극단적인 비교일 수 있다. 하지만 난 당시 이 노래가 일종의 상징처럼 보였다. 후크 송의 시대였고, 시각적인 부분이 강조되다 보니 가사의 의미보다는 의미 없는 의성어나 자극을 줄 수 있는 짧은 단어로 가사가 이루어졌다. 서사라고 할 만한 건 없었고 그저 사람들의 뇌리에 잠시나마 남을 수 있다면 그걸로 된 거라 생각했다.

얼마 전 한 라디오 방송에 나가 이런 말을 했다. “‘요즘 음악 들을 게 없어’라는 말은 예나 지금이나 한결같이 거짓”이라는 말이었다. 요즘 음악을 듣지 않는 사람들이 대부분 그런 말을 한다. 하지만 이런 건 어떨까. “요즘 노래 가사는 예전에 비해 함량이 떨어진다.” 잘 알고 있다. 이런 이야기를 하는 순간 ‘꼰대’가 될 수 있다는 것을. 하지만 그럼에도 나는 이런 이야기를 가끔 꺼낸다. ‘그대 품에 잠들었으면’과 ‘삐리뽐 빼리뽐’의 극단적인 사례가 아니더라도 대체로 그렇다고 생각한다. 하나의 노래에 열 명의 작사가가 등재되곤 하는 K-팝 시스템에서 가사로 얻을 수 있는 감동은 예전에 비해 제한적이다.

앞서 나는 계속 ‘시(詩)’를 언급했다. ‘시적’이란 표현도 쓰고 ‘시어’란 말도 사용했다. 어쩌면 이런 말을 쓰는 것 자체가 가사를 시보다 수준이 낮은 것이라 보는 걸 수도 있을 것이다. 대부분의 시는 노래 가사가 될 수 있지만, 대부분의 가사는 시가 되진 못한다. “시가 별거냐?”고 반문하는 이도 있겠지만 전통적인 의미에서 “시는 별거”다. 하지만 비유와 상징이 가득한 ‘별거’의 세계에서도 전혀 뒤지지 않는 노랫말이 있다. 몇 해 전 한글날을 맞아 시인을 비롯한 문인들이 ‘아름다운 노랫말’을 뽑은 적이 있다. 이소라의 ‘바람이 분다’와 요조의 ‘우리는 선처럼 가만히 누워’ 같은 노래가 선정됐다. 이런 노래는 굳이 ‘시적’이란 표현을 쓰지 않아도 될 만큼 시가 될 수 있는 문장으로 가득하다.

이소라의 ‘바람이 분다’가 수록된 앨범 <눈썹달>.

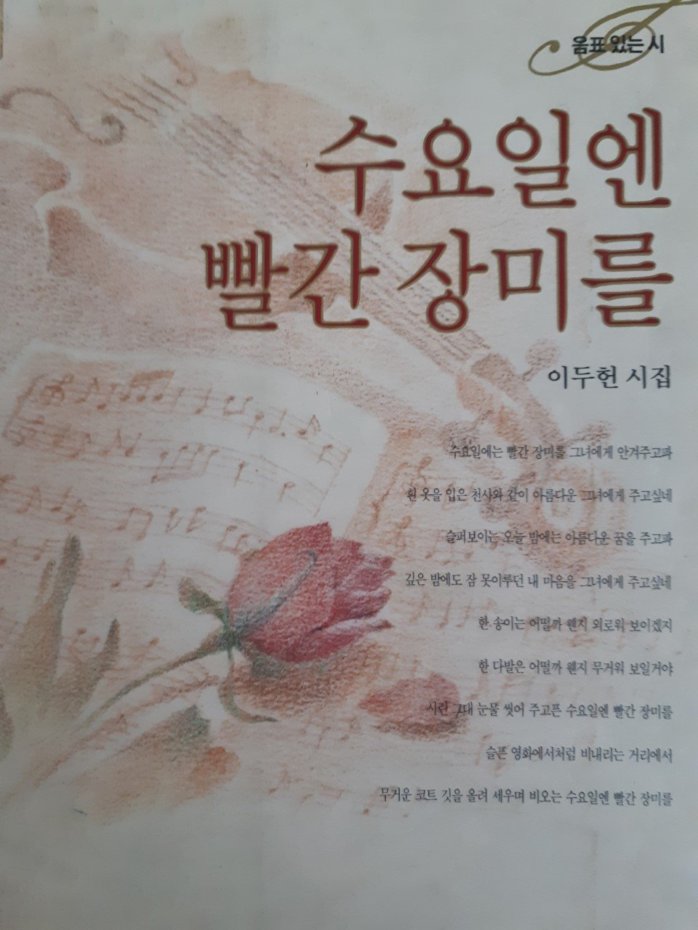

과거엔 직접 시집을 내는 음악가도 있었다. 조동진의 <우리 같이 있을 동안에>, 하덕규의 <내 속엔 내가 너무도 많아>, 이두헌의 <수요일엔 빨간 장미를> 같은 시집이 대표적이다. 하덕규는 시인과 촌장을 이끌었던 그 하덕규이고, 이두헌은 밴드 다섯손가락의 리더로 활동했다. <우리 같이 있을 동안에>와 <수요일엔 빨간 장미를>이란 시집 제목은 조동진과 다섯손가락을 대표하는 노래이기도 하다. <내 속엔 내가 너무도 많아>는 시인과 촌장의 명곡 ‘가시나무’를 상징하는 구절이다. 즉 이런 시집은 이 음악가들이 새롭게 시를 쓴 게 아니라 기존에 쓴 가사를 모아 시집처럼 모은 것이다.

조동진의 시집.

가사를 모아 시집을 만들었다는 것은 이미 그들의 노래 가사에 시의 지위를 주어도 문제없다는 뜻일 것이다. 아직도 ‘등단’이라는 구시대적 제도에 집착하는 문인들에겐 인정받기 어려울 수 있지만 깊고 넓은 조동진의 세계는 그런 기준에 개의치 않는다. 조동진과 하덕규, 이두헌 모두 깊은 의미를 지닌 노랫말을 쓰는 작사가로서도 이름을 떨치고 있었다. 하덕규는 종교적 배경을 두고 신실한 개인으로서 고민과 심상을 써 내려갔다. 그런 고민과 토로에서 나온 게 ‘가시나무’라는 명곡과 “내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴 곳 없네”란 명문장이다. 그에 비하면 이두헌의 가사는 서정시에 가깝다. ‘새벽기차’와 ‘수요일엔 빨간 장미를’로 대표되는 낭만이 그의 시 전반을 지배한다.

조동진이라는 이름이 가진 무게는 점점 더 크게 다가온다. 그는 음악가를 넘어 일종의 사상가였다. 그가 보여온 삶의 태도가 그런 생각을 하게 한다. 그가 후배들에게 했던 이야기, 그가 써온 가사 모두 마찬가지다. 이를테면 그는 후배들에게 “잔잔한 호수에 파문을 일으키긴 위해선 호수가 잔잔해야 하듯이 때론 아무것도 하지 말고 마음속에 평점심을 가져라”라는 말을 자주 했다고 한다. 그에겐 침묵조차도 음악의 일부였다. 그런 태도와 사유로 쓴 노랫말은 깊을 수밖에 없었다. 후배 음악가인 윤영배는 조동진의 가사에 대해 “이런 노랫말, 이런 언어가 이 세상 그 어떤 선언적인, 그 어떤 가파르게 내뱉는 구호보다 훨씬 더 강렬하다”고 말하기도 했다. 조동진의 노래엔 시가 말하는 비유와 상징, 반어와 역설이 모두 담겨 있었다.

이두헌의 시집.

이들의 시집이 좋았던 건, 각 노래, 아니 각 시에 대한 심상과 배경이 쓰여 있었기 때문이다. 때로는 작가의 의도와 상관없이 작품을 해석하는 것도 좋지만, 노래의 배경을 알게 될 때 그 작품이 더 좋아지는 경우도 있다. 그래서 조동진의 ‘제비꽃’이 어떻게 만들어졌는지, 다섯손가락의 ‘그대가 보고 싶은 날’이 단순한 사랑 노래가 아니란 걸 알게 됐다.

언젠가 나는 ‘그대 품에 잠들었으면’을 비롯한 아름다운 문장을 모으고, 창작자의 설명을 곁들인 책을 만들고 싶다는 꿈을 갖고 있다. 최소한 노랫말에서만은 ‘그때가 좋았지’란 생각을 갖고 있는 꼰대다. ‘새벽’(시인과 촌장)과 ‘당신은 기억하는지’(조동진)와 ‘이층에서 본 거리’(다섯손가락)와 ‘그대 품에서 잠들었으며’의 노랫말을 쭉 읽어 내려가다 보면, 가사 꼰대인 나의 생각에 동조하는 이들이 좀 더 생기지 않을까, 또 한 번 이렇게 꼰대 같은 생각을 한다.

- 피처 에디터

- 김나랑

- 글

- 김학선(대중음악 평론가)

- 사진

- Courtesy Photos

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물