‘기억해야 하는 것과 기억할 수밖에 없는 것’을 묻는 전시 #친절한_도슨트

당신은 지금 무엇을 기억하고 있나요? 기억의 사전적 의미는 “이전의 인상이나 경험을 의식 속에 간직하거나 도로 생각해냄”이라고 합니다. “사물이나 사상에 대한 정보를 마음속에 받아들이고 저장하고 인출하는 정신 기능”을 일컫기도 하죠. 인간을 가장 인간답게 만드는 가장 사적인 행위인 기억은 나의 것인 동시에 내가 속한 공동체의 것이기도 합니다. 그러므로 세상의 모든 예술 작품은 나의 기억과 당신의 기억, 우리의 기억이 어떻게 만나고 어긋나는지를 살피고 기록한 결과물이라 해도 과언이 아닙니다. 어떤 매체, 어떤 주제의 작품이든, 이들을 묶어내는 단 하나의 공통점이라면 이 명제 아닐까요. ‘나는 기억한다, 고로 존재한다.’

<나너의 기억> 전시 전경. 사진: 홍철기, 국립현대미술관 제공.

<나너의 기억> 전시 전경. 사진: 홍철기, 국립현대미술관 제공.

이는 동시대 다양한 현대미술가들이 포착한 기억과 예술의 상관관계를 포착하는 전시 <나너의 기억>(8월 7일까지, 국립현대미술관 서울관)의 제목이 ‘나의 기억’ 혹은 ‘너의 기억’이 아니라 ‘우리의 기억’인 이유이기도 합니다. 전시장에서는 인간의 생물학적 특징과 개인의 정체성, 경험 등이 기억에 어떤 영향을 미치는지, 과거의 정보를 기억이라는 행위를 통해 어떻게 받아들이는지, 현재 우리의 모습이 과연 어떻게 기억될지 등의 대주제에 따라 작가 13인(팀)이 재해석한 기억의 풍경이 펼쳐지죠. 미술계 거장부터 이름은 낯설지만 각종 미술 무대에서 활약 중인 해외 작가와 양정욱, 임윤경, 뮌, 박혜수, 송주원, 홍순명 등 한국의 실력파 작가까지, 각기 다른 시대와 문화권에서 기인한 이들의 기억은 ‘2022년의 서울’을 사는 우리에게도 보편타당하게 공유됩니다.

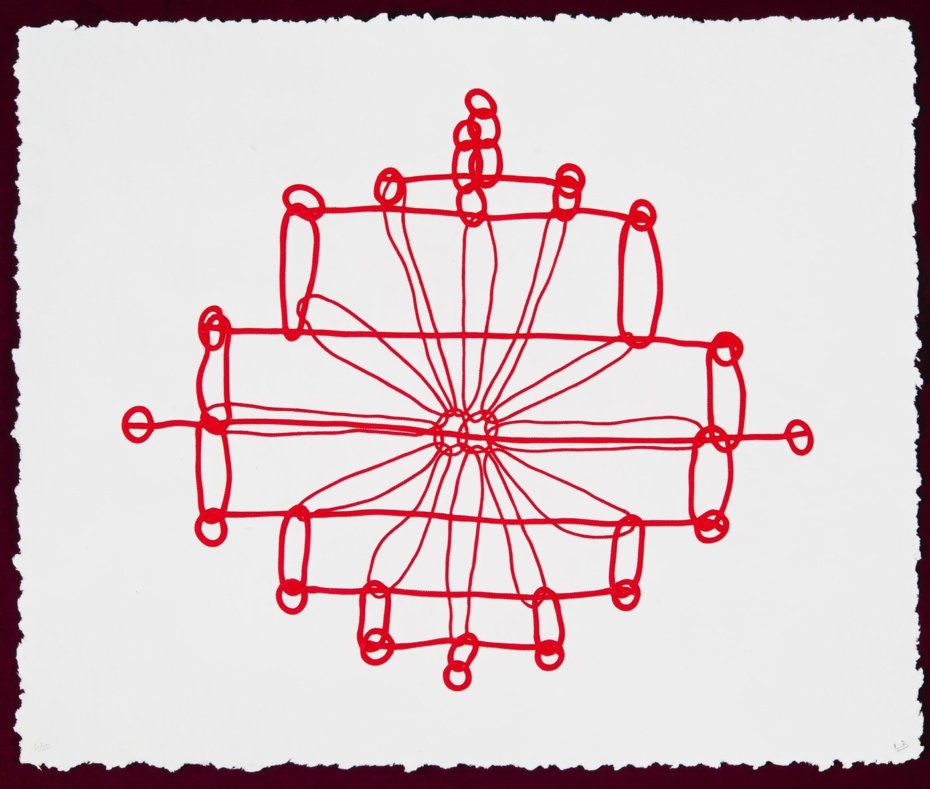

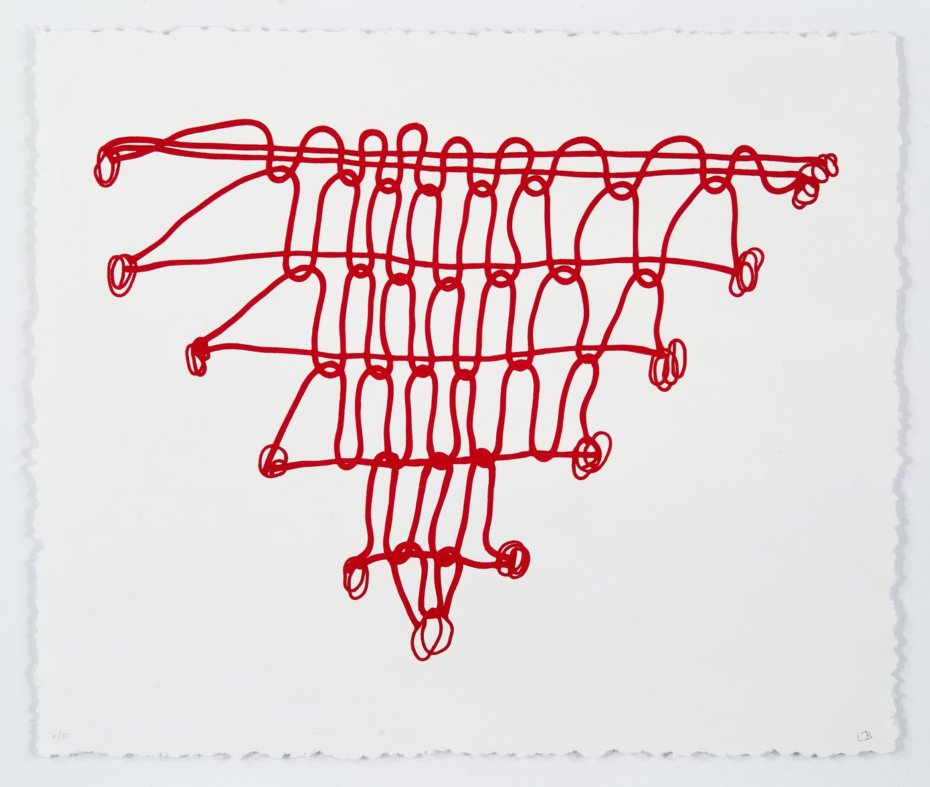

루이즈 부르주아, ‘코바늘 II’, 1998, 믹소그라피, 71.1×84.8cm. 국립현대미술관 소장.

루이즈 부르주아, ‘코바늘 III’, 1998, 믹소그라피, 71.1×84.8cm. 국립현대미술관 소장.

루이즈 부르주아, ‘코바늘 IV’, 1998, 믹소그라피, 71.1×84.8cm. 국립현대미술관 소장.

아크람 자타리, ‘스크립트’, 2018, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 7분 24초. ⓒ 아크람 자타리, 토마스 데인 갤러리 제공.

아크람 자타리, ‘스크립트’, 2018, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 7분 24초. ⓒ 아크람 자타리, 토마스 데인 갤러리 제공.

앤디 워홀의 유명한 ‘안티 필름’ 작품 ‘수면’(1963)은 미국 시인 존 지오르노가 자는 모습을 통해 기억이 형성되는 과정을 은유합니다. 루이즈 부르주아의 판화 연작 ‘코바늘’(1998)은 과거에 의해 현재가 존재한다고 믿는 그녀의 기억 그 자체고요. 미디어가 형성한 이슬람교도에 대한 편파적 기억은 아크람 자타리의 영상 ‘스크립트’(2018)에서 제자리를 찾습니다. 박혜수의 ‘기쁜 우리 젊은 날’(2022)은 공단 노동자의 첫사랑에 대한 기억을 기록하고, 그 심상을 회화 작품으로 구현해 보는 이를 웃음 짓게 하죠. 뮌의 ‘오디토리움(Template A-Z)'(2022)은 기억의 불안정함과 유동성을 45개 장면으로 상기시킵니다. 역사적 사건의 기록과 기억의 빈틈을 상상력으로 메우는 안리 살라의 영상 ‘붉은색 없는 1395일’(2011)은 이로써 예술의 존재 이유를 증명합니다.

박혜수, ‘기쁜 우리 젊은 날’, 2022, 비디오(강예은 공동 연출): 2채널 비디오, 컬러, 사운드, 25분; 회화 설치(by 함미나), 가변 크기. 작가 소장. 국립현대미술관 지원으로 제작.

박혜수, ‘기쁜 우리 젊은 날’, 2022, 비디오(강예은 공동 연출): 2채널 비디오, 컬러, 사운드, 25분; 회화 설치(by 함미나), 가변 크기. 작가 소장. 국립현대미술관 지원으로 제작.

뮌, ‘오디토리움(Template A-Z)’, 2022, 캐비닛 5개, 오브제, DMX 컨트롤러, 컴퓨터, 모터, 122×50×400cm(5), 700×400×400cm(전체). 작가 소장. 국립현대미술관 지원으로 제작.

아마 예술의 소재나 주제 중 기억만큼 방대하고 이야깃거리가 무궁무진한 대상도 없을 겁니다. 누구나 기억하고, 망각하고, 기억을 왜곡하고, 끄집어내며 살고 있으니까요. 하지만 누구나 기억이 얼마나 내 삶에서, 우리 사회에서 중요한지를 생각하며 살지는 않습니다. 이번 전시의 존재 이유이기도 하겠지요. 하루가 다르게 급변하는 세상에서, 적어도 우리가 기억해야 하는 것과 기억할 수밖에 없는 것이 무엇인지 알아야 새로운 길로 나아갈 수 있지 않을까요? 그것이 나의 일상에 대한 기억이든, 일상이 모여 만든 역사에 대한 기억이든 말이죠. 여러분의 기억은 상상 이상으로 힘이 셉니다. <나너의 기억>이 다시 묻습니다. 당신은 지금 무엇을 기억하고 있나요?

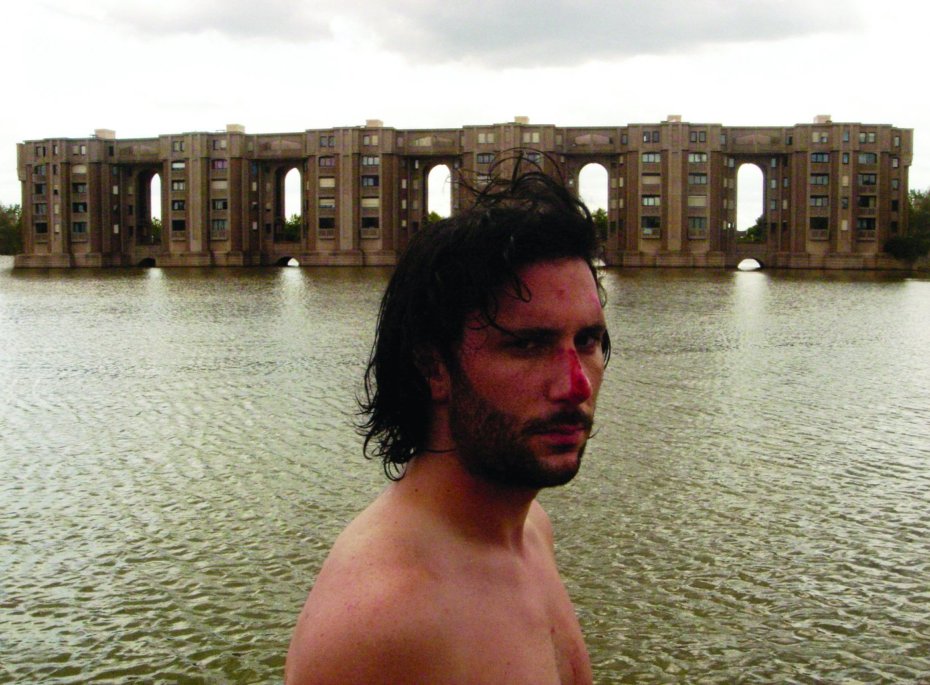

시프리앙 가이야르, ‘호수 아치’, 2007, 단채널 비디오, 컬러, 무음, 1분 43초. 국립현대미술관 소장.

세실리아 비쿠냐, ‘나의 베트남 이야기’, 2021, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 6분 45초. 세실리아 비쿠냐, 라 카사 데 라스 레코히다스 및 리만머핀 뉴욕/홍콩/서울/런던 제공.

세실리아 비쿠냐, ‘나의 베트남 이야기’, 2021, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 6분 45초. 세실리아 비쿠냐, 라 카사 데 라스 레코히다스 및 리만머핀 뉴욕/홍콩/서울/런던 제공.

안리 살라, ‘붉은색 없는 1395일’, 2011, 단채널 HD 비디오, 컬러, 5.0 서라운드 사운드, 43분 46초. 마리안 굿맨 갤러리, 하우저 & 워스 제공. ⓒ 안리 살라, 에스에즐라 카메릭, 아트앤젤, SCCA/2011.

안리 살라, ‘붉은색 없는 1395일’, 2011, 단채널 HD 비디오, 컬러, 5.0 서라운드 사운드, 43분 46초. 마리안 굿맨 갤러리, 하우저 & 워스 제공. ⓒ 안리 살라, 에스에즐라 카메릭, 아트앤젤, SCCA/2011.

- 글

- 정윤원(미술 애호가)

- 사진

- 국립현대미술관

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물