최우람의 ‘기계생명체’는 살아 있다 #친절한 도슨트

한국 미술의 활황은 비단 아트 페어 현장에서만 발견되는 게 아닙니다. 곳곳의 크고 작은 전시장에서도 느낄 수 있죠. 얼마 전 <히토 슈타이얼 : 데이터의 바다> 전시의 마지막 날에 국립현대미술관 서울관을 찾았다가 젊은 관객이 꽉꽉 들어찬 풍경에 정말이지 놀랐습니다. 그 기세를 이어받은 최우람 작가의 <작은 방주>전은 또 어떤가요. 움직임을 전제로 한 작업의 특성상 가족 단위 관객까지 수용한 덕분에 관람의 풍경은 더 풍성해졌지요. 더욱이 관객 각각의 존재감은 1990년대부터 이른바 ‘기계생명체’를 통해 현 세계의 생명력을 역설해온 작가의 작업에 생기를 더합니다. 전시 제목이기도 한 이 방주가 코로나19와 이상 기후 등 동시대의 위기 속에서 유의미한 방향을 찾으려 분투하는 동시대인들을 위한 헌사임을, 최우람은 자신의 방식대로 피력합니다.

‘천사’, 2022, 레진, 24K 금박, 스테인리스 스틸, 162×133×56cm

‘무한 공간’, 2022, 거울, 유리, 금속 재료, 기계 장치, 전자 장치(CPU 보드, 모터, LED), 196×96×66cm

‘빨강’, 2021, 금속 재료, 타이벡에 아크릴릭, 모터, 전자 장치(커스텀 CPU 보드, LED), 223×220×110cm

‘빨강’, 2021, 금속 재료, 타이벡에 아크릴릭, 모터, 전자 장치(커스텀 CPU 보드, LED), 223×220×110cm

내년 2월 26일까지 열리는 최우람의 개인전 <작은 방주>는 MMCA 현대차 시리즈의 아홉 번째 전시입니다. 게다가 최우람 작가가 2013년 서울관 개관 현장 제작 설치 프로젝트로 자그마치 1년 동안이나 ‘오페르투스 루눌라 움브라’를 선보인 후 10년 만에 돌아온 서울관 전시라 더욱 각별합니다. 즉 이번 전시는 지난 10년이라는 시간 동안 꾸준히 진화한 최우람의 기계생명체에 대한 애정은 물론이고 한결 정교해진 기술적 완성도, 인간 실존에 대한 심화된 질문 등을 집대성한 자리라는 겁니다. 전시장을 둘러보며, 최우람의 키네틱 작업이 결코 인공적 기계 메커니즘에만 매몰된 적 없었다는 사실을 새삼 떠올릴 수 있었습니다. 인간과 세상을 향한 공정하고도 따뜻한 시선을 가진 예술가라는 점도 함께 말이죠.

‘원탁’, 2022, 알루미늄, 인조 밀짚, 기계 장치, 동작 인식 카메라, 전자 장치, 110×450×450cm

(위)’검은 새’, 2022, 폐종이 박스, 금속 재료, 기계 장치, 전자 장치, 가변 설치. (아래)’원탁’, 2022, 알루미늄, 인조 밀짚, 기계 장치, 동작 인식 카메라, 전자 장치, 110×450×450cm

‘샤크라 램프’, 2013, 금속 재료, 기계 장치, 전자 장치(CPU 보드, 모터, LED), 57×57×21cm

‘알라 아우레우스 나티비타스’, 2022, 금속 재료, 기계 장치, 전자 장치(CPU 보드, 모터, LED), 가변 설치

최우람의 작품 중 상당수는 물리적으로 움직이거나, 빛을 내뿜음으로써 움직이고 있습니다. 세상에 의미 없는 작업은 없다지만, 작업 하나하나가 제 목소리를 낼 수 있도록 면밀하게 마음을 쓴 흔적이 역력합니다. 이를테면 서울박스 전시실에서는 바닥에 놓인 검은 ‘원탁’과 높은 천장에서 날개를 펼친 채 원탁 주변의 풍경을 관망하는 ‘검은 새’는 불편한 양극화의 진실을 은유하고, 의료진의 방호복 소재 타이벡으로 제작된 꽃은 천천히 피고 짐을 반복하며 생명력을 발현함으로써 시대를 애도합니다. 연꽃과 수레바퀴 형상의 ‘샤크라 램프’는 이토록 철저히 기계적인 대상이 어떻게 인간의 마음을 어루만질 수 있는지 보여주죠. 그 벽의 구석, 한 마리의 새처럼 고요히 날개를 폈다 접는 ‘알라 아우레우스 나티비타스’는 정말 살아 있는 것 같은데요, 소리 없는 움직임을 자칫 놓칠 수 있으니 꼭 챙겨 보시기를 바랍니다.

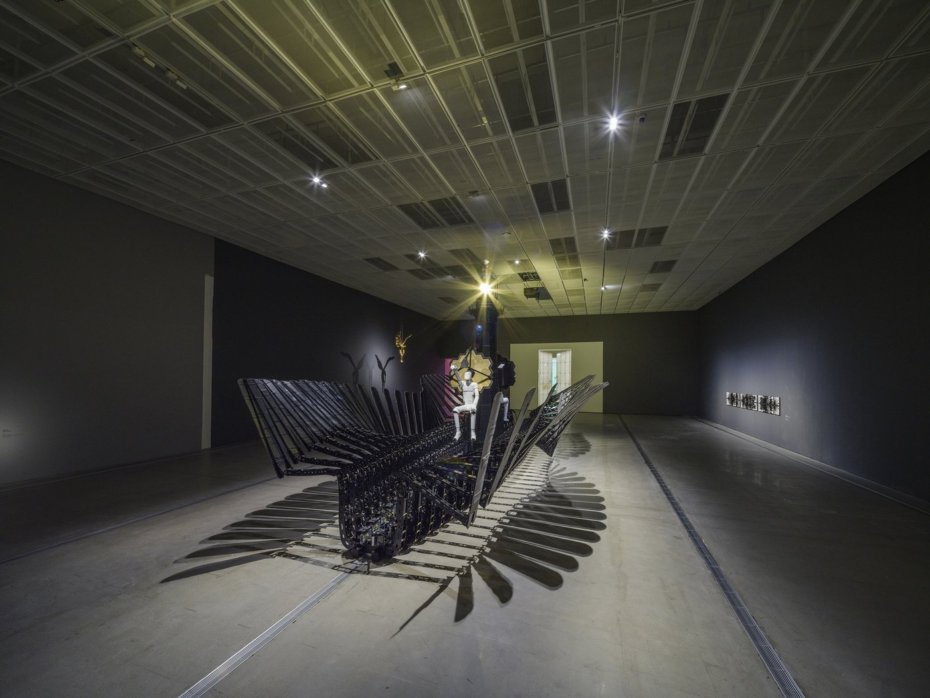

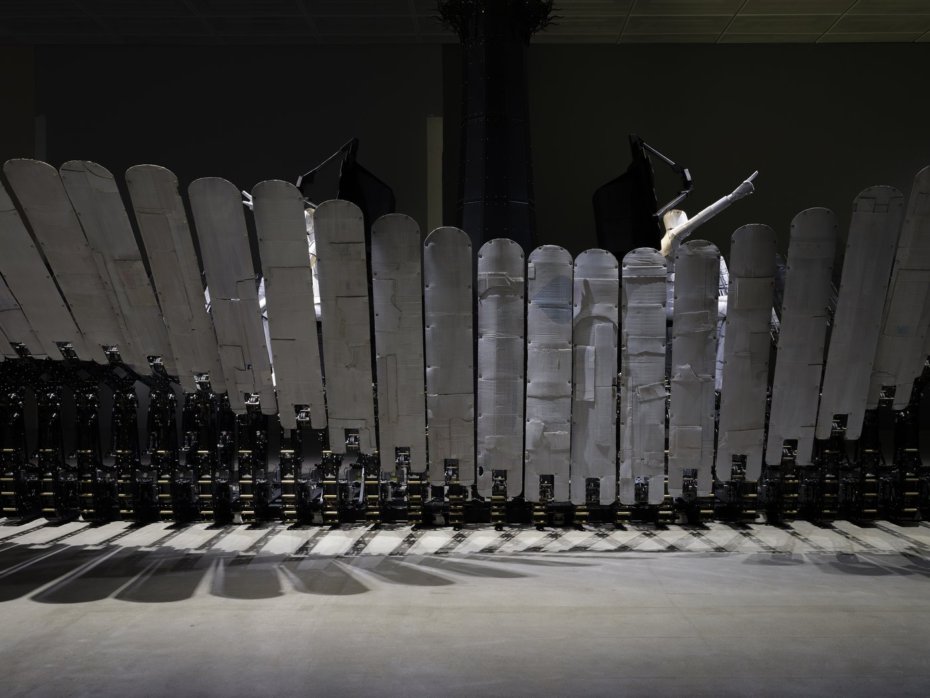

‘작은 방주’, 2022, 폐종이 박스, 금속 재료, 기계 장치, 전자 장치(CPU 보드, 모터), 210×230×1,272cm

‘작은 방주’, 2022, 폐종이 박스, 금속 재료, 기계 장치, 전자 장치(CPU 보드, 모터), 210× 230×1,272cm

전시의 한 중심에는 ‘작은 방주’가 자리합니다. 세로 12m, 닫힌 상태의 높이 2.1m에 달하는 거대한 배 형상의 이 작업은 특정 시간이 되면 복잡한 기계 장치를 내장처럼 깊이 품고 항해를 시작합니다. 하지만 이건 단순히 목적의식에 바탕을 둔 항해가 아니라 한 편의 아름다운 군무입니다. 앰비언트 음향에 맞춰 양쪽에 빽빽하게 늘어선 노가 날개처럼 활짝 펴지며 제각각 움직이는 찰나, 이 배는 하나의 유기체가 되고, 나아가 각각의 노는 한 명 한 명의 무용수로 분합니다. 15여 분간의 어엿한 ‘공연’이 끝나니, 전시장을 가득 채운 관객들이 박수를 치더군요. 최우람의 작업 세계를 꿋꿋이 지탱해온 ‘기계생명체’라는 표현이, 모든 생명체의 본질이 움직임에 있다는 작가의 철학이 당위성과 타당성을 얻는 ‘결정적 순간’으로 기억될 겁니다.

- 글

- 정윤원(미술 애호가)

- 사진

- 국립현대미술관 제공

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물