촉진하는 밤

시(詩)는 오는 것. 시는 맞는 것, 온 줄도 모르고 대차게 맞는 것, 오기를 기다리다 온 것도 모른 채 허망하게 보내는 것. 그런 시는 언제 오나. 너무 투명한 한낮에는 불가한 게 시의 시(時), 지루하리만치 긴 낮새에는 올 수 없다 통보하는 게 시, 확확한 기억, 맨정신으로는 맞을 생각 말라며 집어치우라는 게 시. 그럼 시는 언제 왔던가. 어슴푸레했던가, 밤이었던가, 새벽이었던가. 분간하기 힘들 때를 틈타 돌연히 온다. 신날 일 하나 없지만 시무룩해지고 싶지 않을 때, 무럭무럭 자라기에는 이미 다 커버린 몸뚱이 저 안쪽에서 스멀스멀 상념이 지펴질 때, 대체로, 아마도, 그런 날, 그런 때, 시가 와 내 안쪽으로 저벅저벅 들어섰다.

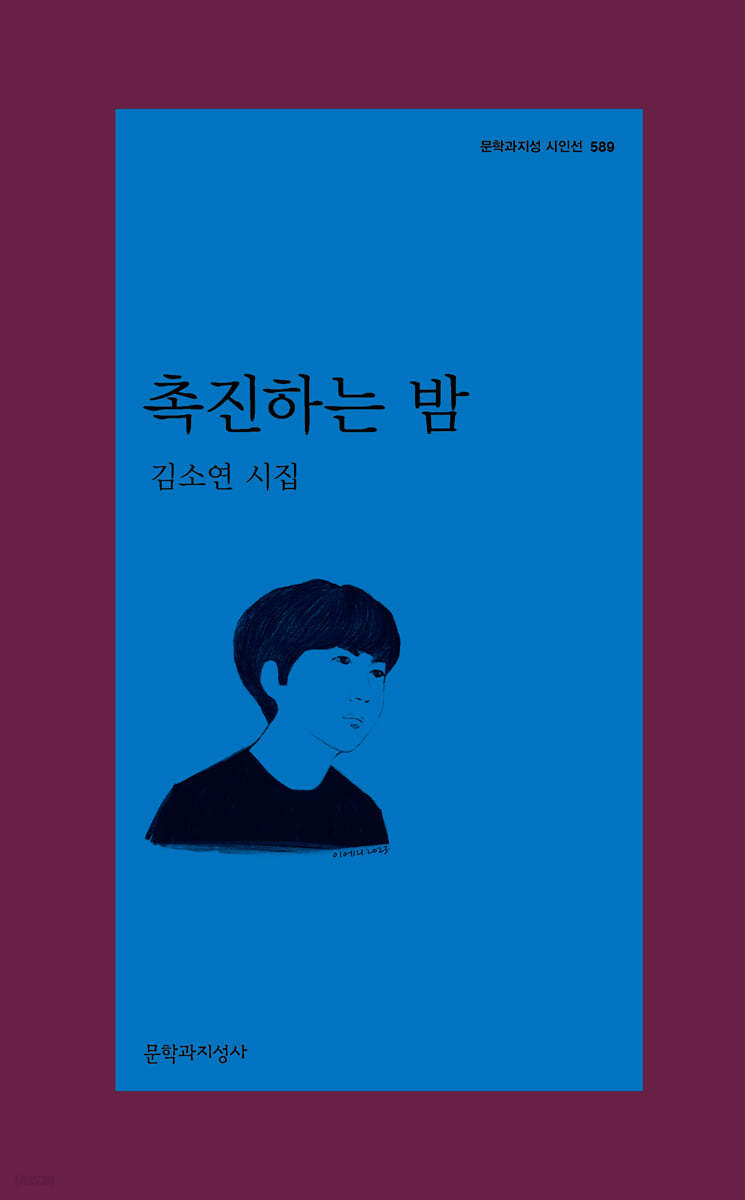

김소연의 시를 맞는다. 밤의 길목이었고 몸도 마음도 산뜻하지 않을 때였다. 용케도 알고 시가 틈을 파고, 틈을 내고 온다. <촉진하는 밤>(2023, 문학과지성사)이라. 내게도 그런 밤이 있었던가. 가만히 시를 받아 안는다.

열이 펄펄 끓는 너의 몸을

너에게 배운 바대로

젖은 수건으로 닦아주느라

밤을 새운다

(…)

내가 열이 날 때에 네가 그렇게 해주었던 걸

상기하는 마음으로

밤을 새운다

(…)

어제와 오늘

사이에 유격이 클 때

꿈에 깃들지 못한 채로 내 주변을 맴돌던 그림자가

눈뜬 아침을 가엾게 내려다볼 때

시간으로부터 호위를 받을 수 있다

시간의 흐름만으로도 가능한 무엇이 있다는 것

참 좋구나

우리의

허약함을 아둔함을 지칠 줄 모름을

같은 오류를 반복하는 더딘 시간을

이 드넓은 햇빛이

말없이 한없이

북돋는다 – ‘촉진하는 밤’ 中

김소연의 시를 하나하나 지나서 그 끝에 이르면 시인 김언의 해설 ‘끝에서 끝을 내다보는 밤’이 있다. 그는 김소연의 이번 시집의 핵심 이미지를 ‘밤’이라 한다. 시집 제목 때문도 아니요, 밤이라는 단어가 자주 등장해서도 아니다. 김소연의 시가 ‘끝’에 관한 사유로, 그것에서 파생된 것으로 이어지고 이 모든 게 밤의 이미지와 연결되기 때문이라 짚는 데 수긍이 간다.

“너무 많은 말이 밤으로 밤으로 밀려갑니다 (…) 않았을 것이라는, 익숙한 이 후회 역시 낮을 배웅하며 어딘가에 걸터앉아 밤을 기다리고 있군요 (…) 너무 많은 속엣말이 한밤중으로 먹구름처럼 한꺼번에 몰려듭니다.” 말, 회한, 마음이 깃들 수 있는 마지막 은신처와 보루가 밤인 것일까. 그래서 시의 제목이 ‘비좁은 밤’일까. “나를 숨겨주는 밤 더 많은 나를 더 깊이 은닉해주는 밤 두 손을 둥그렇게 모아 입가에 대고서 들어주는 사람이 여기에 있다고 소리치고 싶은 밤 과즙처럼 끈적끈적한 다짐들이 입가에서 흘러내리는 밤 모든 게 녹고 있는 밤 (…) 꿈이 얼씬도 하지 못하도록 눈을 부릅뜨고 누워 있기 푸른얼음처럼 지면서 버티기 열의를 다해 잘 버티기 어둠의 엄호를 굳게 믿기 온갖 주의 사항들이 범람하는 밤에게 굴하지 않기.” 무수한 밤 가운데서도 결코 밤에 포섭되지 않겠다는 시 ‘푸른얼음’도 있다.

그래서일까. 이번 시는 저릿한 밤 풍경마냥 시리다.

응, 듣고 있어

그녀가 그 사람에게 해준 마지막 말이라 했다

그녀의 말을 듣고 그 사람이 입술을 조금씩 움직여 무슨 말을 하려 할 때

그 사람은 고요히 숨을 거두었다고 했다

(…)

응, 듣고 있어

응, 듣고 있어

그녀에게 이 말을 하면서 나는 자꾸 다른 곳으로

흘러가고 있었다 그녀의 목소리가 들리지 않을 정도로

(…)

응, 듣고 있어

그녀에게 들리든 들리지 않든

그 사람과 나는 그녀에게 이 말을 해놓고서 기다렸다

그녀가 한 번쯤 이쪽을 보기를 기다리고 있었다 – ‘그렇습니다’ 中

내가 그리는 그림과 그녀가 그리는 그림은

서로 보여준 적이 없다 평화로운 그림인 것은

분명한데도 그것은 잔인한 일이다 – ‘내가 존경했던 이들의 생몰 기록을 들추어 본다’ 中

‘응, 듣고 있어’라는 말이 이토록 무력했던가. 모래성처럼 말이 스르르 허물어지는 것 같다. 이어지는 시에서 나와 그녀가 저마다 상상하고 회상하고 그렸을 생의 마지막 순간은 결국 엇갈릴 수밖에 없는가. 서로의 말은 끝내 교환되지 못한 채 각자의 것으로 남는 것인가. 힘없는 말, 그것은 혼잣말 혹은 가닿지 못하는 말. 그럼 어떡할까. 그때, 그럴수록, 그러니까, 다시 오는 것이 있다면, 그건 시일 수밖에 없다.

진실의 부재를 발견하기 위하여. 부재를 부재로 내버려두기 위해서가 아니라 허구의 손쉬움을 거부하기 위하여. 오직 두려움을 위하여. 두려움이 없는 두려움을 두려워하며. – ‘내가 시인이라면’ 中

말의 헛헛한 빈자리, 말의 한계, 말의 부정교합을 인정하되 그 자리에 혹여 가짜가 들어차지는 않을지 경계하고 두려워하는 것, 그 둘이 엄연히 다름을 정확하게 바라보는 일, 그것이 시, 시인의 일. 미래의 시가 도착해야 할 지점일 것이다. 거듭된 오류의 낮, 숨어들고 싶은 밤을 지나 몸으로 쓴 시. 그리하여 시집의 끝에서 시집을 덮어도 시는 계속된다. 뒤표지의 글을 읽고 또 읽는 일로 긴 밤을 맞는다.

사라지는 일에 하루하루

정성을 다하는 사람이 있다.

그것이 힘찬 삶의 의지일 수 있다는 것을

또렷하게 상기해내면서.

파멸하고

추락하는 것에

실패하기.

물러서기.

자신의 역량을 최소화하는 것이

인간에게 또 다른 방식의 영광이 되었으면 좋겠다고

그 사람은 생각한다.

그 사람은

벼랑 끝에서

황금빛 테두리에 갇혀 있는 공동체의 구성원이다.

그 사람은 올무를 손에 들고 서 있다.

그 올무를 손에 들려준

또 다른 올무를 든 사람들과 마주 서서

우정을 나눈다.

거기에 깃든 온기와 온화를

나는 매일 상상했다.

- 포토

- Yes24, Pexels

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물