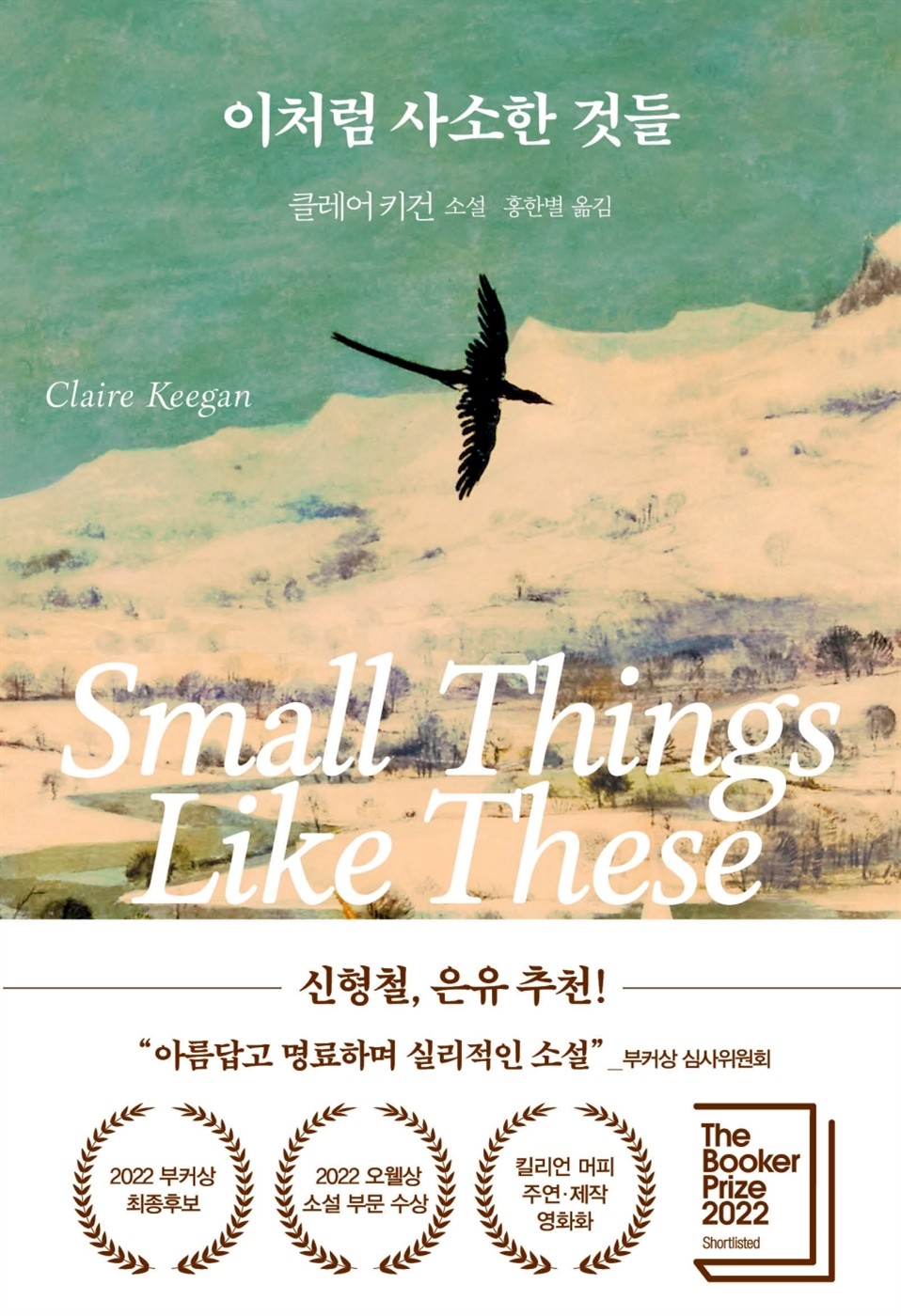

이처럼 사소한 것들

겨우내 주변의 책 읽는 동료들이 몇 번씩 다시 읽고 줄기차게 말하던 소설, 클레어 키건의 <이처럼 사소한 것들>(다산책방, 2023)을 봄을 앞둔 시점에 펼쳤다. 1999년 첫 단편집 <남극>을 시작으로 24년간 활동하고 있는 작가는 <푸른 들판을 걷다>(2007), <맡겨진 소녀>(다산책방, 2023)에 이어 이번 책까지 단 네 권의 책을 세상에 내놨다. 하나같이 적은 분량, 하나같이 평단과 독자를 모두 아우르며 고르고 두터운 지지를 받는 흔치 않은 경우다.

이번 책이 나오기까지 무려 11년의 세월이 걸렸고 단행본으로 묶기에는 상당히 적다 싶은 114쪽 분량이다. 작가의 글을 오래도록 기다려온 독자로서 아쉬울지 모르겠으나 작가의 말을 들어보면 절로 수긍이 갈 것이다. “나의 많은 작업은 나의 노동의 흔적을 제거하는 데 쓰인다.” 군더더기를 모두 걷어내고 최소한의 것만 남김으로써 가장 단순하고 간결하며 명료한 이야기를 쓰는 일, 정수를 향해 나아가는 것이야말로 글을 쓰는 키건의 태도이자 작가가 생각하는 글의 형태일 것이다.

1985년 아일랜드의 소도시, 크리스마스를 며칠 앞둔 겨울이다. 빈주먹으로 태어난 빌 펄롱은 아내 아일린과 다섯 딸이 있고 야적장에서 석탄과 목재 등을 배달하며 살아간다. 아주 넉넉하다고는 할 수 없지만, 매일의 일상을 당장 위협받을 만큼 위태롭지는 않다. 하지만 그는 누구보다 잘 알고 있다.“모든 걸 다 잃는 일이 너무나 쉽게 일어난다는 걸.“(22쪽) 펄롱 자신의 삶이 그러했다. 펄롱의 엄마는 그녀가 열여섯 살 때 미시즈 윌슨의 집에서 가사 도우미로 일하던 중 임신했다. 미시즈 윌슨은 남편을 먼저 보내고 시내에서 몇 마일 떨어진 큰 집에 혼자 사는 개신교도이고, 펄롱 엄마가 곤란한 상황일 때 거의 유일하게 그녀를 외면하지 않은 사람이다. 펄롱은 미시즈 윌슨의 집에서 지내왔다. 그녀의 호의와 선의가 없었다면, 펄롱의 엄마는 다른 삶을 살았을 것이고, 지금의 펄롱도 여기에 없었을 것이다. 그러니 “계속 버티고 조용히 엎드려 지내면서 사람들과 척지지 않고“(24쪽) 살며 아이들을 무사히 뒷바라지하는 게 펄롱의 목표다.

하지만 펄롱은 뭔가를 보고야 말았다. 수녀원으로 석탄 배달을 가게 된 어느 날 그곳에서 뭔가 예상하지 못한 일이 있음을 직감한다. 어쩌면 수녀원 사람들, 나아가 동네 사람들 모두 이미 알고 있지만 쉬쉬하고 숨기고 싶어 했던 비밀이다. 그것은 보호와 구원이라는 그럴듯한 명분으로 가난하고 취약한 여성들, 소녀들, 버려진 아이들을 마구잡이로 착취한 역사의 일부다. 의도치 않게 마주한 그 일이 펄롱의 내면에 커다란 파도를 일으킬 것이다. 펄롱이 할 수 있는 건 무엇일까. 무엇을 어디까지 어떻게 할 수 있을까. 펄롱이 뭔가를 꼭 해야만 하는가. 그럴 필요가, 이유가 있는가. 펄롱은 “자기 보호 본능과 용기가 서로 싸우는 걸 느꼈”(117쪽)지만, 그럼에도 펄롱은 용기를 낸다. “문득 서로 돕지 않는다면 삶에 무슨 의미가 있나 하는 생각이 들었다. 그 나날을, 수십 년을, 평생을 단 한 번도 세상에 맞설 용기를 내보지 않고도 스스로를 기독교인이라고 부르고 거울 앞에서 자기 모습을 마주할 수 있나?“(119쪽)

펄롱이 살면서 배운 것이 그러했고, 지금 여기 펄롱이 있을 수 있는 이유 또한 같았다. “펄롱은 미시즈 윌슨을, 그분이 날마다 보여준 친절을, 어떻게 펄롱을 가르치고 격려했는지를, 말이나 행동으로 하거나 하지 않은 사소한 것들을, 무얼 알았을지를 생각했다. 그것들이 한데 합해져서 하나의 삶을 이루었다.“(120쪽)

“최악의 상황은 이제 시작이라는 걸 펄롱은 알았다. 벌써 저 문 너머에서 기다리고 있는 고생길이 느껴졌다. 하지만 일어날 수 있는 최악의 일은 이미 지나갔다. 하지 않은 일, 할 수 있었는데 하지 않은 일-평생 지고 살아야 했을 일은 지나갔다. 지금부터 마주하게 될 고통은 어떤 것이든 지금 옆에 있는 이 아이가 이미 겪은 것, 어쩌면 앞으로도 겪어야 할 것에 비하면 아무것도 아니었다.“(120~121쪽)

빌 펄롱은 자기 내면에서 일어난 무엇-그것을 타인을 향한 연민이나 일말의 양심 혹은 공동체적 윤리 등 무엇이라 불러야 할지는 잘 모르겠다-을 외면하지 않았다. 모두가 한통속으로 침묵하고 눈을 가리고 서서 오래된 낡은 공모의 틀에 안주하며 늙어갈 때 그것을 잡아 흔들어 깨운 이가 빌 펄롱이다. 얼마나 다행이고 또 기적 같은 일인가. 결코 작다고 할 수 없는 실로 엄청난 일이기도 하다. ‘이처럼 사소한 것들’이라는 역설의 문장 앞에서 나를 돌아보게 한다. 작지만 큰 이 소설이 할 수 있는 일이기도 할 것이다.

- 포토

- 다산책방, Unsplash

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물