2025 밀라노 디자인 위크, 패션·주얼리·뷰티 브랜드가 그리는 리빙

2025 밀라노 디자인 위크를 맞아 패션·주얼리·뷰티 브랜드가 각각의 시노그래피를 펼쳤다. 라이프스타일 전반으로 확장된 꿈을 함께 꾸다.

HERMÈS

에르메스 홈 컬렉션 전시장인 라 펠로타(La Pelota)에 들어서니 온통 하얗다. 공감각이 없어질 만큼 새하얀 배경에 하얀색 기둥이 자리한다. 그 아래로 사람들의 신발과 발목이 보이고, 파스텔빛만이 희미하게 새어 나오고 있었다. 밀라노 디자인 위크를 맞아 야단법석인 쇼들을 관람하고 와서인지, 이곳은 ‘에르메스는 다르다’고 선언하는 것 같았다. 에르메스 홈 컬렉션은 ‘하나의 오브제는 감정이 될 수 있다’고 말한다. 어떤 오브제와 가구, 직물은 익숙한 빛을 내며 편안함을 주고, 살아 움직이는 듯한 생명력을 띠기도 한다는 것.

결국 오브제란 그 공간의 감정을 좌우한다는 의미 아닐까. 이번 홈 컬렉션에선 유리 소재에 대한 탐구가 엿보였다. 숨을 내쉬어 겹겹이 만든 유리 오브제는 색채와 투명도가 제각기 미묘하게 달라져 고유성을 가진다. 입으로 불어 색을 입히고, 냉각 커팅으로 패턴을 만든 스튜디오 에르메스의 카자크(Casaque) 화병과 유리잔이 그 예다. 디자이너 토마스 알론소(Tomás Alonso)의 사이드 테이블 피보 데르메스(Pivot d’Hermès)는 색 조합이 다채롭다. 상부에는 일본 삼나무로 만든 원형 박스를 놓고, 일본 전통 기법에 따라 둥글게 휘는 형태로 제작했다.

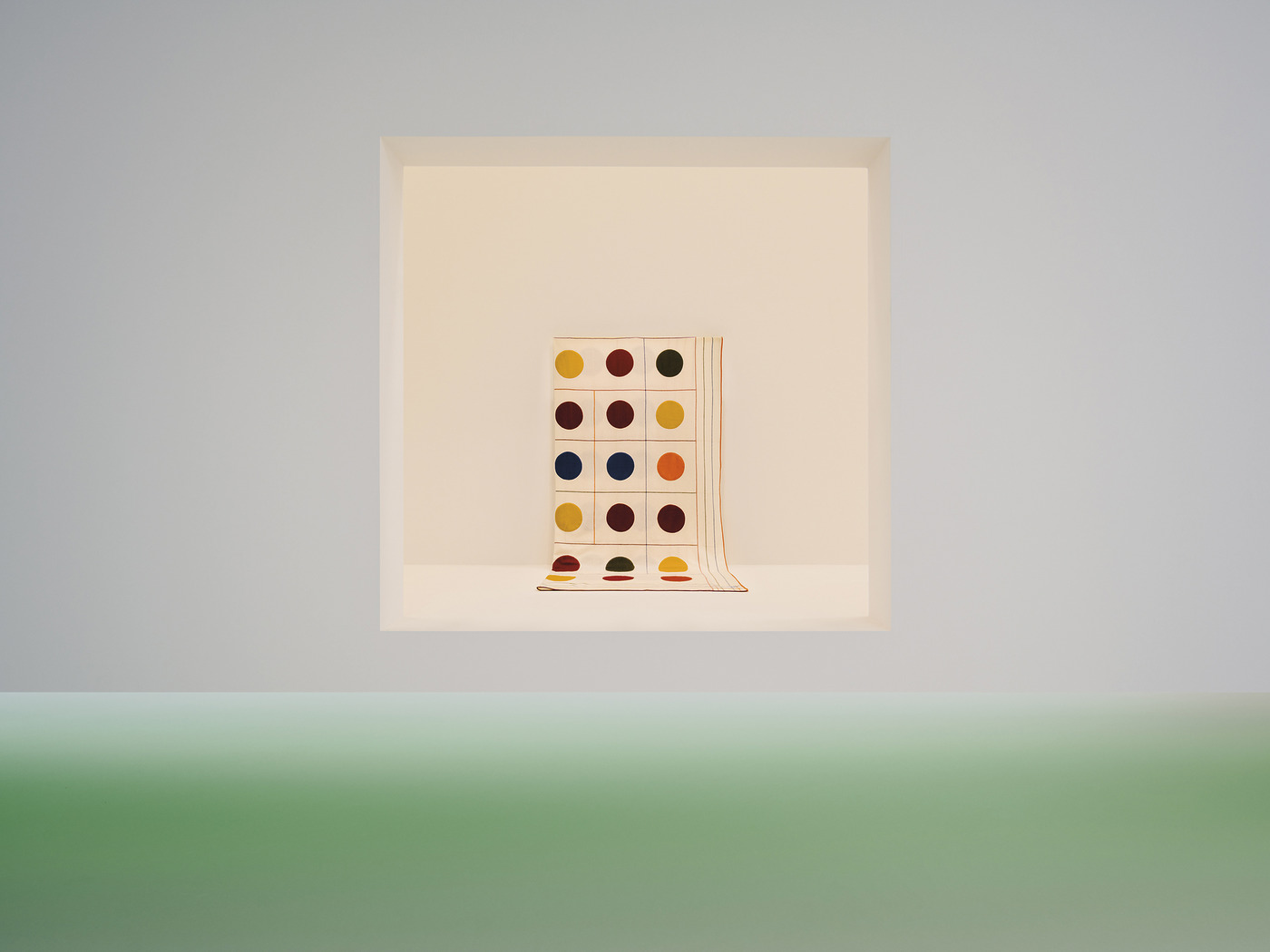

에르메스 엉 콩트르푸앙(Hermès En Contrepoint) 테이블웨어 33피스는 하얀 진열대를 가득 채웠다. 카올린 화이트 포슬린에 아티스트 나이젤 피크(Nigel Peake)가 수채화로 그린 기하학적 모티브가 음악의 박자를 타듯 규칙적으로, 그러나 생동감 있게 이어졌다. 분홍, 노랑, 녹색이라고 단정할 수 없게 수채화만이 내는 투명하고 부드러운 색감이다. 가장 갖고 싶던 제품은 아티스트 아메르 무사(Amer Musa)가 디자인한 대형 플래드 푸앵 에 플랑(Points et Plans). 아플리케 기법으로 짠 캐시미어 직물에 동그라미를 수놓아 경쾌하다. 약 9m의 천장에서부터 캐시미어 플래드를 폭포처럼 내려뜨린 연출도 있었다. 에르메스의 장인 기술을 보란 듯이 과시하는 듯했다.

PRADA

밀라노 디자인 위크에서 가장 지적인 현장 중 하나였다. 올해 4회를 맞는 연간 다학제 심포지엄인 프라다 프레임(Prada Frames)은 디자인, 사회 문화와 관련한 토론을 열어왔다. 올해는 ‘In Transit’이란 주제에 맞춰 여러 의견을 수송했다. 1950년대 지오 폰티(Giò Ponti)와 줄리오 미놀레티(Giulio Minoletti)가 디자인한 열차 아를레키노(Arlecchino) 내부에서 열린 것. 최근 이탈리아 철도청(Fondazione FS Italiane)이 복원한 이 열차는 좌석 칸과 파노라마 라운지를 갖추고 있다. 또 다른 장소는 밀라노 중앙역 내 과거 이탈리아 왕족과 국가 원수의 전용 대기실, 파딜리오네 레알레(Padiglione Reale)다.

지난해에 이어 올해도, 유망한 디자인 및 리서치 스튜디오인 포르마판타스마(Formafantasma)가 큐레이팅했다. 2009년 설립된 이탈리아의 디자인 스튜디오로 현대 디자인과 전통 기법을 결합해 새로운 시선을 제안하기로 유명하다. 이번 밀라노 디자인 위크 기간에 열린 까시나(Cassina)의 전시도 그들이 큐레이팅했다.

올해 프라다의 심포지엄은 모빌리티, 디자인, 환경의 상호작용을 탐구하며, 디지털 혁명과 글로벌 유통 네트워크가 일상생활에 미치는 영향을 다뤘다. 언제나 그렇듯 멋진 공간에서 심오한 주제로 자유롭게 의견을 주고받는 ‘프라다식 학구열’의 현장이었다. 토론의 정거장을 지나친 이들은 열차의 종착지가 행동이 되길 바랐다.

MIU MIU

지금 가장 힙한 취미는 독서가 아닐까? 이 위대하고 전통적인 취미가 새삼 떠오르는 요즘, 미우미우는 지난해에 이어 두 번째 문학 클럽 ‘여성의 교육(A Woman’s Education)’을 열었다. 미우치아 프라다가 직접 기획에 참여해, 프랑스의 실존주의 문학 거장 시몬 드 보부아르(Simone de Beauvoir)와 일본 쇼와 시대 여성 작가 엔치 후미코(Fumiko Enchi)의 작품을 선정했다. 작품 속 소녀 시절, 사랑, 성교육에 대한 주제를 탐구한다.

문학 클럽답게 10만여 권의 서적이 가득한 밀라노의 문화 공간 치르콜로 필롤로지코 밀라네세(Circolo Filologico Milanese)에서 이틀간 진행했으며 라이브 토크, 음악 공연, 시 낭송 등이 병행됐다. 이들 풍경을 통해 책을 습득하는 다양한 방식을 실물로 보았다. 누군가는 암체어에 앉아 샴페인을 마시며 필사를 했고, 누군가는 눈을 감고 낭독을 통해 글귀를 감상했다. <읽지 않은 책에 대해 말하는 법>이란 도서명처럼 누군가는 책을 덮어둔 채 여럿과 토론하는 데 열을 올렸다. 이 자유로운 문학 클럽은 앞으로도 성황일 듯하다.

SAINT LAURENT

현대 아티스트가 고전에 보내는 헌사. 생 로랑의 크리에이티브 디렉터 안토니 바카렐로가 밀라노 디자인 위크에서 선보인 전시를 한 문장으로 압축하면 이것이다. 1999년 작고한 프랑스의 여성 건축가이자 디자이너 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)이 남긴 가구 4점을 선보였는데, 지금까지 프로토타입이나 스케치 형태로만 남겨진 것을 생 로랑이 재현해 한정판으로 출시했다. 샬롯 페리앙은 르 코르뷔지에 아틀리에와 10여 년을 함께하며 20세기의 유명한 가구를 남겼으며 1937년 독자적으로 활동하며 명성을 이어갔다. 디자이너 이브 생 로랑은 오래전부터 그녀의 창작품에 존경을 표했고, 동반자 피에르 베르제가 그녀의 회고전을 지원하기도 했다. 전시에서 가장 인상적인 작품은 길이 약 7m의 소파. 1966년 일본 건축가 사카쿠라 준조(Junzo Sakakura)가 파리 주재 일본 대사관의 설계를 맡은 당시 샬롯 페리앙이 실내 건축을 담당하며 남긴 디자인이다. 무거운 가구가 공중에 떠 있는 듯한 느낌을 주기 위해 소파 받침 양 끝이 위로 휘어지게 했다. 생 로랑은 파리 일본 대사관의 협조로 디테일을 확인한 뒤 처음 모습으로 제작했다. 앉을 수 없으나 만져볼 순 있는 소파는 로즈우드의 단단함과 태국산 짐 톰슨 실크가 미끄러질 듯 부드러웠다. 이 외에도 1962년 샬롯 페리앙이 남편을 위해 브라질 리우데자네이루에서 제작한 책장은 미닫이문을 달고 브라질 전통 가옥의 차양 제작에 사용되는 수공예 기법을 도입했다. 1963년 작 밀푀유 테이블은 그 이름처럼 밝은색과 어두운색 목재를 엇갈리게 쌓아 올려 밀푀유 케이크를 닮았다. 페리앙이 디자인한 당시에는 상판 가공이 어려워 실제로 제작하지 못했는데, 이번에 실물로 구현됐다. 마지막으로 1943년 제작한 암체어는 도난당해 도면만 남아 있던 것을 80년이 지나 복원했다.

LORO PIANA

로로피아나 밀라노 본사 내 안뜰, 코르틸레 델라 세타(Cortile della Seta). 무거운 커튼을 열고 암전된 방으로 조심스럽게 입장했다. 희미한 윤곽만 보이는 가운데 갑자기 그릇 깨지는 소리, 여성의 비명이 들리고 번개가 친다. 서서히 켜지는 조명. 깨진 식기는 식탁 밑에 나뒹굴고, 벨벳 쿠션과 침대보는 흐트러져 있다. 데이비드 린치 감독의 영화 <멀홀랜드 드라이브>에 나오는 비밀스러운 클럽 실렌시오가 습격을 받은 듯한 풍경이다.

뭔가 불안하고 그렇기에 매혹적이다. 로로피아나가 디모레 스튜디오(Dimore Studio)와 함께 선보인 몰입형 설치 작품 ‘평온한 첫날 밤(La Prima Notte di Quiete)’이다. 로로피아나는 단순히 제품 전시를 넘어 연극적 연출을 선택하면서, 이번 밀라노 디자인 위크에서 만난 많은 이들이 가장 인상적인 전시이자 쇼로 꼽았다. 디모레 스튜디오와 함께한 덕분이다. 디모레 스튜디오는 ‘거주하다’라는 스튜디오명처럼 공간 디자인을 비롯해 가구, 조명 컬렉션을 발표해왔다.

밀라노 디자인 위크에는 브레라 지구의 오랜 아파트에서 열리는 그들의 전시를 보기 위해 대기 줄이 한없이 이어진다. 그만큼 몰입형 전시를 관객에게 선보여왔다. 밀라노 중앙역에 문을 연 디모레센트랄레(Dimorecentrale) 역시 여러 브랜드 및 작가들과 합동 전시를 열고 있다. 디모레 스튜디오의 에밀리아노 살치(Emiliano Salci)와 브릿 모란(Britt Moran)은 로로피아나와의 협업이 ‘디테일에 대한 관심’과 ‘소재에 대한 탐구’에서 시작됐다고 말했다.

지난해 밀라노 디자인 위크에서 로로피아나는 이탈리아 건축가이자 디자이너 치니 보에리(Cini Boeri) 탄생 100주년을 기념하는 전시를, 2023년에는 아르헨티나 출신 디자이너 크리스티안 모아데드(Cristián Mohaded)와 가구 컬렉션을 발표했다. 둘 다 로로피아나 패브릭의 우아하고 부드러운 면이 돋보였는데, 이번엔 패브릭을 고혹적이고 극적으로 연출했다는 것이 재미있다.

AĒSOP

이솝의 전시 <더 세컨 스킨(The Second Skin)>이 열리는 산타 마리아 델 카르미네 성당에 들어서자 다들 일렬로 늘어서 숨을 죽이고 있었다. 김나영 무용수의 퍼포먼스를 기다리는 중이었다. 김나영은 1996년부터 피나 바우쉬가 이끌던 부퍼탈 탄츠테아터(Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) 핵심 멤버로 활동하며 피나가 세상을 떠난 후에도 무용수로서 존재감을 이어가고 있다. 모이스처라이징, 손 등의 키워드로 해석된 춤을 이어가다 여성 무용수끼리 포옹하는 모습이 연대처럼 느껴져 울컥했다. 그러자 김나영은 “피나 선생님과 작업할 때 ‘자신이 느끼고 보는 것이 곧 줄거리’라는 말씀을 하셨어요. 제가 느낀 것을 표현했고, 그것이 공연이 됐는데, 가슴으로 느꼈다니 기쁘군요”라고 말했다.

퍼포먼스가 끝난 후 다이앤 애커먼의 <감각의 박물학(A Natural History of the Senses)>에서 영감을 받아 구성한 성당 회랑을 거닐었다. 곳곳에 마련된 개수대에서 이솝 제품으로 손을 씻고, 하이라이트인 ‘더 세컨 스킨’을 보기 위한 전시실로 입장. 이 설치 작품은 피부가 지닌 보호, 감각, 조절 기능을 표현하고자 했다. 구조물을 둘러싸는 패널을 접합하는 모르타르 역할을 하도록 이솝의 엘레오스 아로마틱 핸드 밤을 덧입혔다. 덕분에 감미로운 향이 가득했다. 이솝 글로벌 리테일 디자인 디렉터 마리안 라르디유(Marianne Lardilleux)는 “이솝만의 방식으로 풀어낸 우리 몸에서 가장 넓은 기관인 피부에 대한 찬가”라고 말했지만 난 그저 향기로운 누군가의 품에 안긴 듯 편안했다.

LOEWE

로에베는 밀라노 디자인 위크에서 꾸준히 ‘공예에 대한 찬사’를 보냈다. 지난해에는 여러 작가가 조명을 선보였고, 올해는 티포트다. 하얀색 긴 테이블이 자리한 지하에 들어서자 전 세계 25명의 아티스트, 디자이너, 건축가가 제작한 ‘티포트’ 컬렉션이 놓여 있었다. 로에베의 공예 전시에는 꾸준히 한국 작가가 이름을 올리는데, 올해는 조민석 건축가, 이인진 도예가가 참여했다. 이인진 도예가는 백자가 떠오르는 전통적인 디자인의 찻잔 세트를, 조민석 건축가는 굳기 전에 손으로 주무른 듯 굴곡진 표면의 찻주전자를 완성했다. 이 기간 동안 ‘로에베 티포트(Teapots by Loewe)’도 판매됐다.

직조 가죽으로 완성된 코스터, 주전자 덮개, 세라믹 포트에 담긴 향초, 밀랍 캔들, 식물 모양의 가죽 참, 티백으로 구성된다. 찻주전자는 갈리시아 지역의 진흙을 사용해 스페인 장인과 협업했고, 차통은 1875년 교토에서 설립된 카이카도(Kaikado)와 협력했는데 뚜껑에 장식된 토끼, 꽃, 생쥐가 앙증맞다. 이제 빠진 하나는? 정갈한 마음과 향긋한 차다. 포스트카드 티스(Postcard Teas)에선 로에베와 개발한 시그니처 티 블렌드를 판매하고 있다. ‘도시에 봄의 도래를 알리는’ 맛이라 설명한다. 이제 새로운 크리에이터를 맞이한 로에베가 보여줄 공예 행보는 어떻게 변화할까.

GUCCI

16세기 건축 유산인 산 심플리치아노(San Simpliciano) 수도원에 들어서자, 녹색 지대가 펼쳐졌다. 구찌는 숲처럼 푸르게 꾸민 회랑에서 ‘뱀부’의 유산을 조명하는 전시 <Gucci | Bamboo Encounters>를 열었다. 1940년대 중반, 구찌가 핸드백 손잡이에 처음 대나무 소재를 적용해 구찌 뱀부 1947 핸드백을 선보였고, 그 후 뱀부는 브랜드를 대표하는 코드로 자리 잡았다. 전시는 스튜디오 2050+의 창립자 이폴리토 페스텔리니 라파렐리(Ippolito Pestellini Laparelli)가 큐레이팅을 맡았고, 전 세계 7인의 작가가 ‘뱀부(대나무)’를 재해석한 작품을 내놓았다. 특히 한국 작가인 이시산의 ‘Engraved Bamboo Chair’는 알루미늄으로 만든 대나무가 새겨진 의자다. 그는 “대나무라는 소재를 염두에 두자 수묵화 속 이미지나 대나무 문양이 담긴 백자가 떠올랐죠”라고 설명을 시작했다. “이를 바탕으로 한국적인 미의 가치를 현대적으로 재해석하고자 했어요. 결과적으로는 ‘여백의 미’를 강조하기 위해 알루미늄의 넓은 면에 대나무를 양각과 음각으로 새겨 패턴이 부각되도록 구성했어요. 자연과 산업 소재 간의 조화를 탐구해온 만큼 이번 작업도 그 연장선에 있죠. 모래 주조 기법을 활용해 대나무 고유의 아름다움을 살리면서 알루미늄 특유의 질감을 보존해 유기적인 감성과 산업적인 감각의 균형을 구현하고자 했습니다.” 팔레스타인 건축가 디마 스루지(Dima Srouji)의 ‘Hybrid Exhalations’는 그 지역의 트왐(Twam) 가문이 직접 불어 만든 유리를 대나무 바구니에 덧댔다. 이처럼 작품마다 작가의 출신이 교묘히 드러나는 것이 흥미롭다.

TOD’S

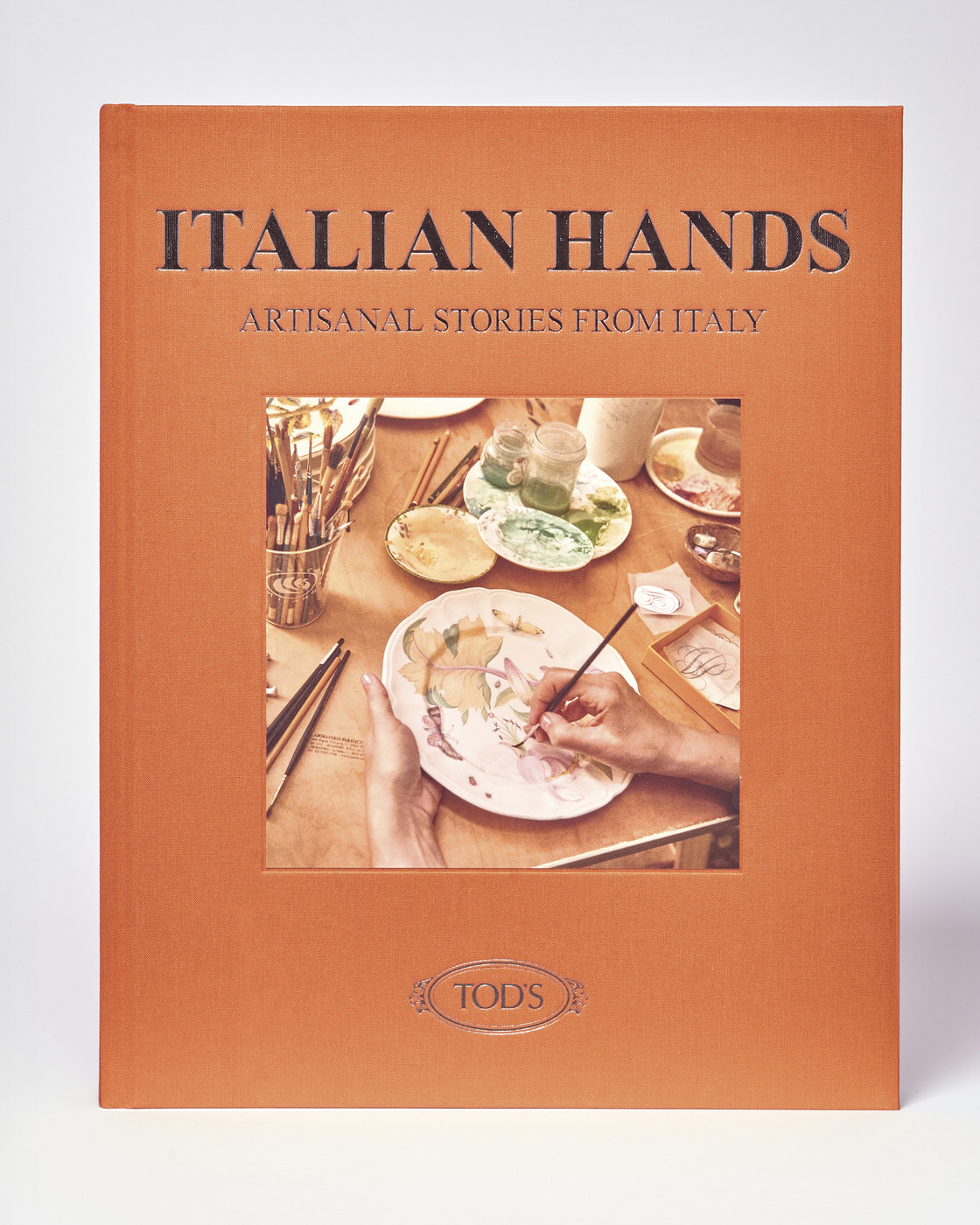

밀라노 디자인 위크 기간 동안 밀라노의 몬테나폴레오네 토즈 플래그십 스토어에서는 <이탤리언 핸즈-이탈리아에서 온 장인 정신 이야기(Italian Hands-Artisanal Stories From Italy)> 출간을 기념했다. 이는 토즈의 헤리티지가 담긴 고미노(Gommino)를 기념하기 위해 만든 책이다. 고미노는 1950년대 드라이빙 슈즈에서 영감을 받아 1970년대 말 탄생한 로퍼로, 133개의 고무 돌기로 세팅된 슈즈 밑창이 트레이드마크다.

책을 펼치니 토즈 CEO인 디에고 델라 발레 회장과 배우 양자경이 장인 정신의 가치를 되새기며 써 내려간 서문이 나온다. 현장에서 디에고 회장은 “이 책을 통해 장인들의 기술과 귀중함을 알리고 싶다”고 이야기했는데, 대량생산과 관세전쟁이 한창인 요즘인지라 그 말이 더 와닿는다.

VERSACE

‘베르사체 홈이 베르사체 한다.’ 이렇게 표현할 수 있다. 1992년 지아니 베르사체가 설립한 이후, 베르사체 홈은 화려하고 글래머러스한 디자인을 선보여왔고, 그것은 테이블웨어와 가구, 패브릭도 마찬가지였다.

전시장에 들어설 때마다 다소 과장된 분위기에 눈을 어디 둘지 모른달까. 그래도 이번 컬렉션의 특징이라면 2010년에 처음 출시된 ‘하렘 체어’처럼 브랜드를 대표하는 아이템을 재해석했다는 것.

하렘 체어는 바닥에 쌓인 쿠션에서 영감을 받은 디자인이다. 이번 리에디션에선 보기만 해도 부드러운 새틴으로 감싼 세 겹의 쿠션이 의자를 이룬 뒤 등받이에 메두사 디테일을 더했다. 밀라노를 기반으로 설치와 플로럴 예술 작업을 하는 하우스 오브 닌자(Haus of Ninja)와 협업했다. 베르사체 홈 컬렉션에서 가장 아이코닉한 작품 중 하나인 바니타스 리에디션 체어(Vanitas Reedition Chair)는 1994년에 처음 선보인 오리지널 디자인을 재해석해 나무로 제작했으며 솔리드 벨벳을 더했다.

DAMIANI

다미아니가 밀라노의 글로벌 스토어를 재단장하며, 존경받는 이탈리아 건축가이자 디자이너 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendini)의 작품과 드로잉을 전시하는 <Mendini for Venini>를 열었다. 베니니(Venini)는 1921년 베니스 무라노에 설립돼 전통 방식으로 세계 최고의 유리공예를 선보여온 브랜드다. 이곳의 작품은 뉴욕의 메트로폴리탄 박물관, 모마, 파리의 까르띠에 재단, 런던의 빅토리아 앤 앨버트 박물관 등에 소장돼 있다. 현재 베니니는 다미아니 그룹의 일원이기에 이번 전시도 자연스럽게 이뤄졌다.

다미아니의 골드빛 기둥에 걸린 멘디니의 드로잉은 천진난만한 어린아이의 꿈 같다. 멘디니가 색색으로 구현한 얼굴 조각상엔 그에 어울리는 다미아니 주얼리를 함께 놓아 위트가 넘친다. 지난해 트리엔날레 디 밀라노에서 열린 멘디니의 회고전에 갔다. 전시 영상에서 그는 “친구 같은 오브제를 만드는 것이 목표”라고 말했다. 또한 외로운 유년 시절을 고백했는데, 그렇기에 이런 친근한 작품이 나왔을 거라 생각하니 애잔했다.

다미아니가 스토어의 새로운 시작을 멘디니와 함께한 것은 어둠을 물린 그의 순수한 열정에 대한 경의일 것이다. 스토어의 디자인은 ‘고급스러운 이탈리아 저택’에 들어선 듯하다. 다미아니는 창업자 가족이 운영하는 이탤리언 메종이기에 이 컨셉은 어쩌면 당연했다. 골드를 중심으로 베이지와 브라운을 포인트로 한 색상 팔레트를 사용하고, 쇼케이스와 디스플레이 스탠드, 전체적인 가구에 둥근 선을 적용했다.

“어떤 이들이 머무는 ‘저택’을 상상했나?”라고 묻자 다미아니 그룹 부회장이자 베니니 회장인 실비아 다미아니(Silvia Damiani)는 이렇게 답했다. “세련되고 친절하며 삶의 작은 즐거움을 소중히 여기고, 이탈리아 문화에 깊은 애정을 가진 이들이죠. 그래서 매장 내부는 오직 최상의 이탈리아산 자재만 사용하고 이탈리아 디자인과 예술에 관한 서적으로 가득한 책장을 들였어요. 다 떠나 이곳의 최종 목표는 우아함과 따뜻함을 동시에 전달하는 거예요.”

곳곳에 벨 에포크(Belle Époque) 패턴도 눈에 띈다. 벨 에포크는 다미아니의 가장 아이코닉한 컬렉션 중 하나다. 가장 눈을 뗄 수 없던 것은 베니니가 호박색의 블론 글라스로 만든 폴리에드리(Poliedri) 샹들리에. 그 빛이 비추는 멘디니의 작품을 다시 응시하며 내 마음에도 불을 켰다.

RALPH LAUREN

랄프 로렌 홈은 올해도 랄프 로렌 팔라초에서 아메리칸 디자인의 핵심을 보여주었다. 특히 2025 가을 ‘캐니언 로드 컬렉션(Canyon Road Collection)’이 인상적이다. 랄프 로렌은 “이 컬렉션은 미국 서부에 대한 나의 오랜 애정”이라고 설명한다. “웅장한 자연의 아름다움, 고유한 유산, 수 세기 동안 전통과 터전을 지켜온 원주민의 이야기가 애정의 근원이죠. 미국 서부의 정수를 이어가는 여러 장인과 협업해 그들의 이야기를 세계와 공유하고자 합니다.” 컬렉션 중 캐니언 로드 콘솔(Canyon Road Console)과 다이닝 의자는 웨스턴 스타일의 정교한 짜임으로 마감하고 곡선형 브라스 네일헤드로 장식해 터프하다. 랄프 로렌 팔라초에선 지난 40년간 랄프 로렌 홈이 선보여온 디자인 정체성도 4개의 방으로 나눠 전시했다.

첫째, 웨스턴(Western)은 미국 서부의 유산에서 영감을 받아 시간의 흔적이 깃든 가구가 자리한다. 사슴뿔로 제작한 스트라톤 트리플 티어 샹들리에(Straton Triple-Tier Chandelier) 아래에는 ‘아티스트 인 레지던스’ 프로그램을 통해 텍스타일 작가 나이오미(Naiomi)와 타일러 글래시스(Tyler Glasses)가 전통 방식으로 직조한 패브릭을 두고, 새들 가죽의 뉴 보헤미안 아티스트 체어(New Bohemian Artist’s Chair)를 놓았다. 둘째, 에스테이트(Estate) 방은 영국 시골 저택이 떠오른다. 짙은 색 가구에 꽃무늬 패브릭으로 장식하고, 마호가니로 조각한 뒤 가죽으로 감싼 체스터필드 스타일의 클리브던(Clivedon) 터프팅 침대가 자리한다. 아일랜드(Island) 방은 따뜻한 휴양지의 여유로움이 묻어났다. 깨끗한 느낌의 파란색과 하얀색 가구, 기분 좋은 까슬함의 리넨 소재 자메이카 살롱 소파(Jamaica Salon Sofa) 덕분이다. 펜트하우스(Penthouse)는 맥라렌 F1 레이싱 카에서 영감을 받은 카본 파이버 소재의 아이코닉한 RL-CF1 의자, 아르데코풍의 듀크 다이닝(Duke Dining) 테이블을 배치했다. 랄프 로렌 팔라초에 갈 때마다 느끼지만, 이런 집에 사는 사람이라면 함께 모험을 떠날 수 있을 것 같다.

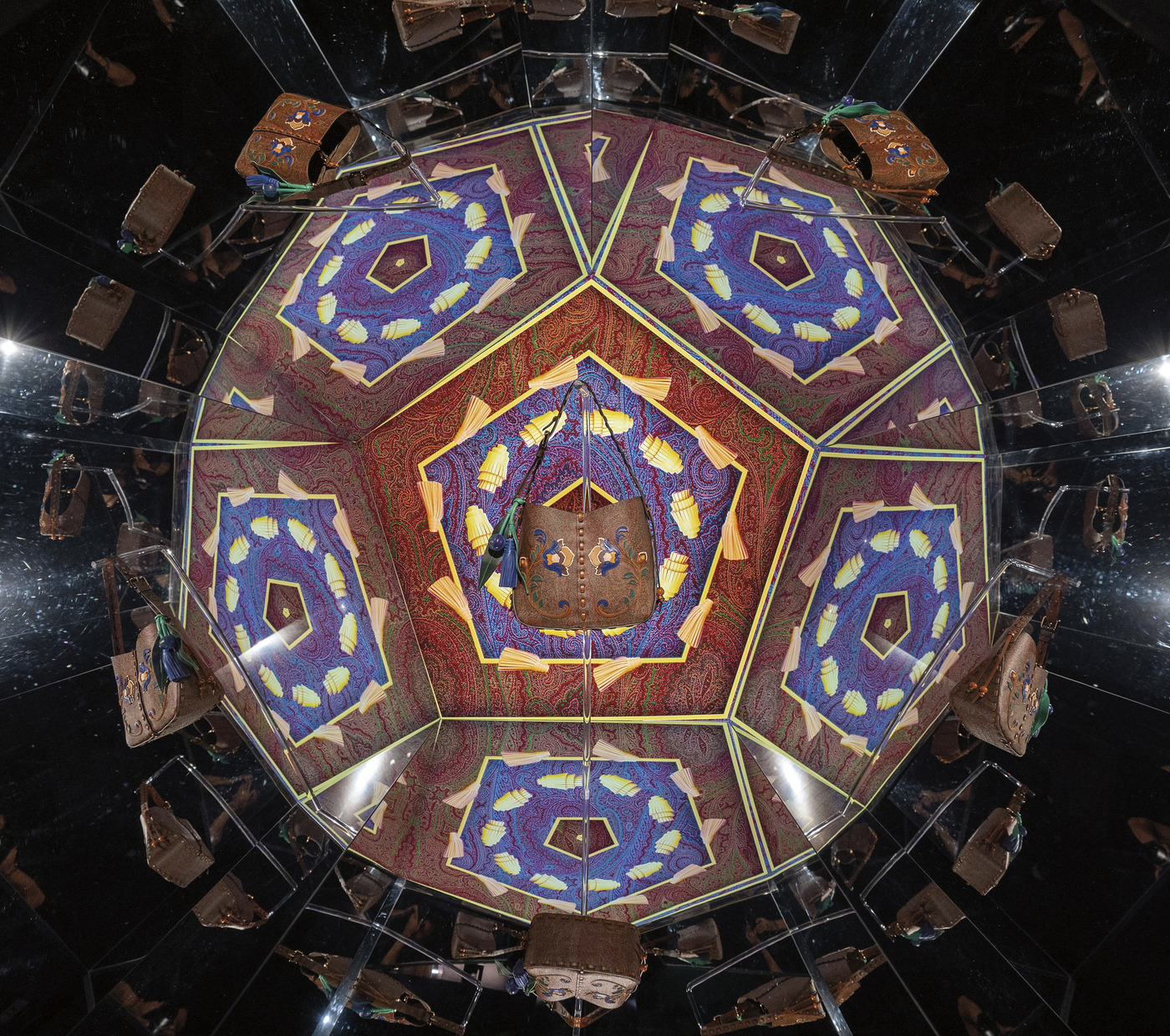

ETRO

밀라노 비아 폰타치오에 위치한 에트로 홈 부티크에는 아침부터 긴 줄이 늘어섰다. 아르니카(Arnica) 40주년을 기념하는 전시 <5 Threads, 40 Years>가 열렸기 때문이다.

전시는 에트로의 시그니처인 아르니카 패턴의 탄생과 역사를 창조(The Creation), 아이콘(The Icon), 여정(The Journey)이란 주제로 나눠 선보였다. 가장 인상 깊은 공간은 ‘여정’이었다. 전시된 트렁크는 에트로가 오랜 세월에 걸쳐 다양한 여행을 통해 연구하고 수집해왔음을 상징한다. 영감을 받은 여행지의 풍광이 영상으로 상영되었고, 그 옆에는 화려한 색상과 패턴의 민속 의상과 패브릭이 놓여 있었다.

이 길 위의 만남을 통해 아르니카가 탄생했음을 짐작할 수 있다. 전시장의 마지막엔 작은 도서관이 구현되어 있었다. 여행뿐 아니라 여러 인문·역사 서적에서 영감을 받았음을 상징한다. 영감은 이렇게 여러 분야에서 오곤 한다. (VL)

- 피처 디렉터

- 김나랑

- 포토

- COURTESY PHOTOS

- SPONSORED BY

- AĒSOP, DAMIANI, ETRO

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물