아트 바젤 바젤, 왕좌와 위기론 사이

오랜 왕좌에는 위기론이 제기된다. 아트 바젤 바젤도 마찬가지다. 라이벌 아트 페어의 개관, 미국 컬렉터의 불참, 경기 침체 등에 맞서 어워즈와 새로운 섹터 부스 신설 같은 변화가 시도됐다. 불굴의 명성은 올해까지는 굳건했다.

6월, 스위스 바젤의 호텔 방에 들어서니 편지가 놓여 있다. 내용은 1661년 개관해 현존하는 가장 오래된 공공 미술관 쿤스트뮤지엄 바젤 이야기로 시작한다. 당시 전시 중인 피카소의 작품이 팔릴 위기에 처하자, 바젤 시민들이 세금으로 미술관 소장을 도왔다고 한다. 글귀는 1997년 문을 연 바이엘러 재단(Beyeler Foundation) 미술관이 올 초까지 앙리 마티스 회고전을 크게 치렀다는 뉴스로 이어졌다. 옆에는 라인강이 흐르는 바젤의 풍경 사진이 붙어 있다.

이 시기의 투숙객 대부분은 아트 바젤 바젤(Art Basel in Basel, 아트 바젤)을 관람하러 왔을 테니 이에 걸맞은 환영 편지다. 세계 최고의 아트 페어라서 객실 가격도 평소보다 두세 배 뛰어서 문제지만.

바이엘러 재단의 에른스트 바이엘러(Ernst Beyeler)가 1970년 공동으로 설립한 아트 바젤이 제55회를 맞이했다. 나는 풍경 사진 속 라인강에서 수영을 하고 VIP 오픈 시간에 맞춰 메세플라츠로 갈 생각이었다. 바젤의 날씨는 30℃를 웃돌았다.

튜브 대용의 비켈피쉬를 가슴에 안고 라인강 물결을 따라 흘러가는 ‘릴랙스 수영’은 아트 바젤 공식 사이트에 아침 프로그램으로 올라와 있을 정도다. 주로 동쪽의 팅글리 미술관(Museum Tinguely)에서 시작해 20여 분 따라 떠내려가 중앙교에서 하차, 이곳에서 10여 분 걸으면 아트 바젤이 열리는 메세플라츠가 나온다.

올해 메세플라츠는 분홍색 스프레이로 칠했다. 정확히는 푸크시아(Fuchsia) 컬러다. 매년 메세플라츠 자체가 공공 미술이 된다. 지난해에는 아그네스 데네스(Agnes Denes)가 메세플라츠 마당에 3,000㎡의 밀밭을 경작했는데, 올해는 독일 출신 작가 카타리나 그로세(Katharina Grosse)가 산업용 스프레이건으로 분사한 푸크시아 아크릴이 건물에 자연스럽게 흘러내렸다. 6일 동안 작업하느라 그녀의 팀은 계속 장비를 충전해야 했다. 색채와 신체, 공간을 탐구한 작품 ‘Choir’는 바젤의 새파란 하늘과 보색대비를 이뤄 쨍한 시각적 환기를 일으켰다.

아트 페어는 VIP 오픈일에 총력을 다하기 마련이다. 사실 갤러리에서 주요 고객에게 작품 ‘PDF’를 미리 보내 어느 정도 온라인 판매가 이뤄진다. 이제 메세플라츠는 사교 공간이 되어간다는 농담도 나오는 중이다(오전부터 휴게 공간에서 샴페인을 마시며 날씨 이야기에 심취한 이들을 보면 어느 정도 맞기도 하다). 이유가 무엇이든 아트 바젤은 아직까지 멋지게 차려입은 유력 컬렉터들이 뙤약볕에 서서 입장을 기다린다.

나도 그 대열에 합류했다. 뒷줄에 라피아 모자를 쓰고 부채질을 하던 남자는 예술 잡지 기자라며 말을 걸었다. “열일곱 번째 오는 아트 바젤이지만 오늘이 가장 조용하군요.” 여러 매체가 아트 바젤의 위용이 흔들리고 있다며 미국의 주요 컬레터들이 참석하지 않았다고 리뷰했다. 경기 침체는 차치하고 2022년 아트 바젤 파리 등장 이후 이런 이야기가 더 자주 나온다. 원하는 작품을 온라인으로 미리 구매한 이들이 바젤이란 작은 도시로 오기보단 여러 박물관과 미술관, 다른 라이프스타일을 한껏 즐길 수 있는 파리로 향한다는 소문이 무성하다. 아트 바젤은 파리, 홍콩과 마이애미 비치에서도 열리며 내년 2월에는 카타르에도 출범해 오일 머니를 노리고 있다. 라이벌이 늘어나는 것이다.

이런 시점에 아트 바젤은 변화를 시도하고 있다. 처음으로 ‘아트 바젤 어워즈’를 신설해 36명이 이름을 올렸다. 영국 흑인 예술운동 선구자 루바이나 히미드(Lubaina Himid), 디지털 세계를 조명하는 비디오 설치 작품을 선보이는 라이징 스타 메리엠 베나니(Meriem Bennani), 패션 디자이너 그레이스 웨일스 보너(Grace Wales Bonner), 럭셔리 브랜드도 사랑하는 디자인 스튜디오 포르마판타스마(Formafantasma) 등 예술가와 큐레이터, 패션 디자이너, 학자, 후원자 등 대상이 다양하다. 아트 바젤 CEO 노아 호로위츠(Noah Horowitz)는 “아트 바젤이 단순한 박람회를 넘어 예술가와 갤러리, 박물관, 컬렉터 집단과 협력하는 매체가 되기 위해 상을 만들었다”고 설명했다. 최종 12개 메달은 12월 아트 바젤 마이애미 비치에서 공개된다. 쿤스트뮤지엄에서 열린 후보자들을 위한 축하 파티는 역시 틈 없이 꽉 들어찼다. 그래도 관람객 밀집도가 가장 높은 공간은 바젤 소셜 클럽(Basel Social Club)이었을 거다. 라인강 변의 옛 은행 건물의 방과 계단에 미술품을 빼곡히 걸었다. 너무 많은 작품이 있어서 집중도가 떨어졌으나 ‘소셜’ 흥행엔 성공했다.

올해 메세플라츠에는 프리미어(Premiere) 섹터도 신설됐다. 중견 갤러리 10곳을 초대해 지난 5년간 제작된 작품을 선보였다. 이 외에 20세기 예술가들의 엄선된 작품을 선보이는 피처(Feature), 신인 작가의 단독 전시에 초점을 맞춘 스테이트먼트(Statements) 섹터도 여전히 이어졌다.

스테이먼트 섹터에서 2명에게 주어지는 발루아즈 예술상(Baloise Art Prize)은 미래 스타를 찾는 컬렉터의 관심을 받는다. 2007년 양혜규, 2018년 강서경 작가가 수상했다. 올해는 레바논 출신의 캐나다 예술가 조이스 주마(Joyce Joumaa)와 런던을 기반으로 활동하는 예술가 레아 딜런(Rhea Dillon)이 수상했다. 런던의 소프트 오프닝(Soft Opening) 갤러리와 참여한 레아 딜런이 선보인 노예무역을 연상시키는 설치 작업은 2만 달러에 판매됐다.

맞다. 이제 판매고를 이야기할 때다. 올해는 42개국에서 289개 갤러리가 참가했으며(지난해엔 285개) 그중 19개 갤러리가 새롭게 합류했다. 이들 모두가 거래액을 솔직히 공개하진 않는다. 판매 범위만 말하는 경우도 많다. 스위스의 대형 갤러리 하우저 앤 워스(Hauser & Wirth)가 집중한 마크 로스코의 1962년 작 ‘No. 6/Sienna, Orange on Wine’도 그랬다. 갤러리는 정확한 가격은 공개하지 않고 3,000만 달러에서 5,000만 달러를 제안했다. 이 작품은 1964년 쿤스트할레 바젤에서 열린 추상표현주의 전시에서 처음 공개됐으니, 60여 년 만의 귀향인 셈이다.

아트 바젤이 끝나고 아트 플랫폼 아트시(Artsy)에 올라온 판매액 리스트를 보면 5만 달러(약 6,900만원) 이하의 작품 거래가 가장 많았다. ‘나도 잘만 하면’ 싶은 금액이다. 최고 금액대인 100만~1,700만 달러(약 13억~234억원) 작품은 36점이다. 데이비드 즈위너 갤러리는 루스 아사와(Ruth Asawa)의 조각품을 950만 달러에, 페이스 갤러리는 아그네스 마틴의 ‘Untitled#5’(2022)를 400만 달러 이상에, 글래드스톤은 키스 해링의 ‘Untitled’(1983)를 350만 달러에 팔았다. 타데우스 로팍은 게오르그 바젤리츠(Georg Baselitz)의 ‘Drei Hunde aufwärts’(1968)를 345만 달러에 판매했다. 최고가는 이들 슈퍼 갤러리에서 나오지 않았다. 런던 아넬리 주다 파인 아트(Annely Juda Fine Art)의 데이비드 호크니 작품 ‘Mid November Tunnel’(2006)로 1,300만 달러에서 1,700만 달러 사이에 거래됐다.

아트 바젤이 VIP 오프닝을 지나 막바지로 향할수록 갤러리스트와 큐레이터의 태도는 느긋해진다. 관람객이 부스를 방문해도 마중 나오거나 설명하려 들지 않는다. 살 사람은 다 사갔다는 안도와 그간 쌓인 피로가 밀려왔을 것이기에 이해는 간다. 한국 갤러리 중에서는 갤러리현대가 인상적이었다. 한국 아방가르드 미술 선구자 이승택의 솔로 부스를 선보였다. 부스에 들어서자 작가가 제시한 개념인 ‘비조각’을 중심으로 대표 연작 ‘묶기’ 시리즈가 반겼다. 이승택은 1950년대부터 조각, 평면, 설치, 퍼포먼스, 대지 미술, 포토 페인팅, 콜라주를 넘나들며 한국 현대미술을 실험해온 작가다. 국제갤러리는 근현대 미술사를 아우르는 국내외 작가를 고루 소개했다. 단색화 거장 박서보의 ‘색채묘법’ 연작과 하종현의 ‘접합’ 신작, 이우환의 ‘Dialogue’ 연작, 지난해 베니스 비엔날레에 초청된 조각가 김윤신의 ‘내 영혼의 노래’ 등이 자리했다.

아트 바젤에서 가장 좋아하는 공간은 언리미티드(Unlimited)다. 다닥다닥 붙은 갤러리 부스에서 벗어난 언리미티드는 거대한 예술 방공호다. 동시대 작가의 기념비적 설치, 조각, 영상, 퍼포먼스를 1만6,000㎡의 공간에서 선보이는 자리다. 세계 미술계에서 가장 주목받는 무대라고 감히 말할 수 있다. 지난해에 이어 올해도 쿤스트 할레 생갈렌(Kunst Halle Sankt Gallen)의 디렉터 지오반니 카르미네(Giovanni Carmine)가 큐레이팅한 대형 설치 작품 67점이 자리했다.

그중 가장 인상적이고 슬픈 퍼포먼스가 있었다. 은색 속옷 차림의 남자가 전구가 켜진 단상에 올라 춤을 췄다. 헤드셋에서 나오는 음악은 그에게만 들리니, 관중은 그의 몸짓으로 상황을 짐작할 뿐이다. 펠릭스 곤잘레스 토레스(Felix Gonzalez-Torres)는 HIV 합병증으로 친구와 아버지를 잃은 1991년 ‘Untitled(Go-Go Dancing Platform)’를 만들었다. 남자는 5분여간 춤을 추더니 갑자기 내려갔다. 그의 고독하고 갑작스러운 퍼포먼스는 애도이자 동성애 차별에 대한 저항이다.

아트 바젤은 ‘언리미티드의 여성 예술가의 작품’을 둘러보는 가이드 투어를 마련했다. 오랜 기간 남성 예술가가 독차지하던 이곳에 올해는 여성 예술가 14명이 입성했다. 가장 압도적인 작품은 니콜라 터너(Nicola Turner)의 약 10m의 설치 작품 ‘Danse Macabre’(2025)였다. 작가는 삶과 죽음, 인간과 비인간, 매력과 혐오감 같은 이분법적 개념을 탐구해왔다. 이번엔 말총, 양털 같은 ‘죽은’ 재료를 엮은 매듭을 언리미티드 천장까지 쌓아 올렸다. 한때 살아 있었지만 이제는 그물망에 갇혀 꿰매진 재료는 상실, 사별 등을 나타낸다. 이 거대한 설치물은 매력적이지만 혐오스럽고 압도적이다가 불안해 보였다.

카롤린 아샹트르(Caroline Achaintre)의 대형 텍스타일 작품 ‘Mastermind’(2024)도 눈에 띈다. 한 땀 한 땀 꿰맨 얼굴은 원시적이면서도 외계인 혹은 유령을 연상케 했다. 몇 년 전부터 아트 페어에는 텍스타일 작품이 강세를 띠고 있다. 프랑스에서 태어나 독일에서 자란 작가는 영국을 기반으로 활동하며 공상과학소설, 선사시대 예술, 애니미즘 등에서 영감을 얻는다. 그녀의 전시가 폰 바르타(Von Bartha) 갤러리에서도 열리고 있었다. 1970년 설립된 폰 바르타는 바젤과 코펜하겐에서 전시 공간을 운영 중이다. 특히 바젤점 앞에 주유기가 있어서 처음엔 주유소인 줄 알고 지나쳤다. 폰 바르타는 주유기를 해체하지 않고 오히려 그에 어울리는 외관으로 설계한 듯하다.

이처럼 아트 바젤 기간에는 유수의 갤러리가 주요 전시를 기획해 선보인다. 아트 페어의 격전지가 지칠 때면 이들 갤러리를 둘러보며 ‘영감’의 시간을 맞이해야 한다. 이 기간에 가장 이슈가 된 전시는 <노예 12년>으로 아카데미 작품상을 수상한 영화감독 스티브 맥퀸의 신작 전시 ‘Bass’일 것이다. 라우렌츠 재단(Laurenz Foundation)이 운영하는 샤울라거 바젤(Schaulager Basel)에서 공개했는데, 헤르조그 앤 드 뫼롱이 설계해 단순하면서도 독특한 건물만으로도 답사가 이어지는 미술관이다. 평소엔 폐쇄돼 미술품 수장 기능에 충실한데, 이번엔 스티브 맥퀸의 개인전을 계기로 대중에게 공개됐다. 전시장은 그야말로 거대한 명상 공간 같았다. 저음의 주파수가 크게, 때로는 부드럽게 공간을 채우자 1,000개의 LED 조명이 짙은 붉은색에서 노란색, 푸른색으로 바뀌었다. 스티브 맥퀸은 이렇게 설명했다. “빛과 소리의 움직임과 유동성을 좋아해요. 증기나 향기처럼 어떤 형태로든 변화하고 구석구석 스며들죠. 또한 모든 것을 아우른다는 점도 사랑해요.”

키네틱아트의 거장 장 팅글리(Jean Tinguely)의 작품을 전시하는 팅글리 미술관은 지난해 아트 바젤 기간에는 미카 로텐버그(Mika Rottenberg)의 전시가 있었다. 이후 이태원의 현대카드 스토리지에서 국내 최초 개인전을 열기도 했다. 올해는 3개 층이 거대한 수중 공간이 되었다. 프렌치 스위스 아티스트 줄리앙 샤리에르(Julian Charrière)가 라인강부터 먼바다에 이르기까지 수중 생태계를 영상과 설치 작품으로 조명한다. 빈백에 누워 수중 생태계를 관찰하는 ‘Midnight Zone’이 바젤에서 가장 고요하고 차분해지는 공간인 듯싶었다. 작가가 탐구해온 ‘이 세상에서 어떻게 살 것인가’란 주제가 절로 떠올랐다.

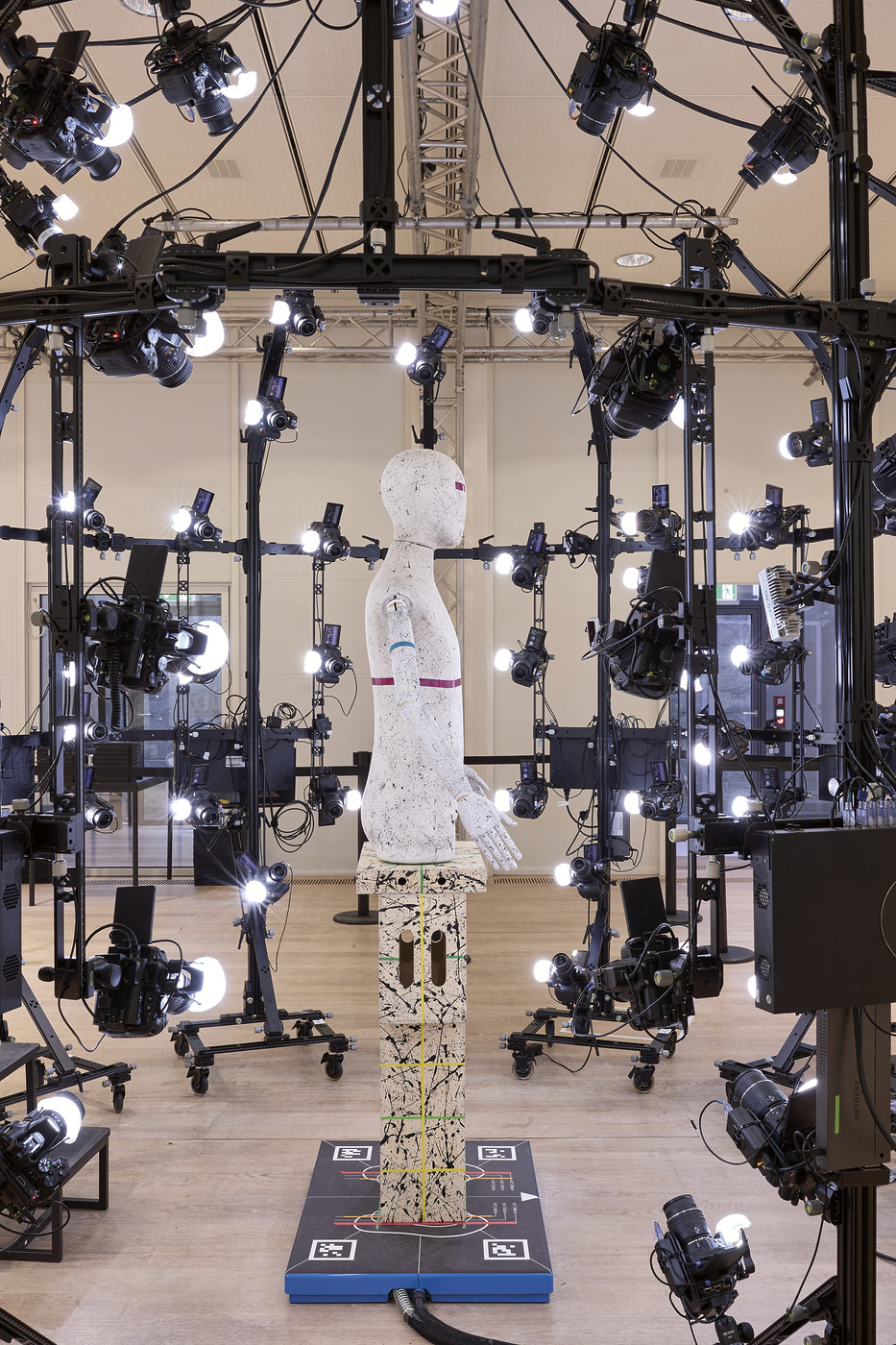

마지막 일정은 바젤에서 절대 빼놓을 수 없는 바이엘러 미술관. 아트 바젤의 공동 창립자인 바이엘러의 소장품을 뒤로하고, 1980년생 미국 작가 조던 울프슨(Jordan Wolfson)이 최초로 공개하는 가상현실(VR) 설치 작품 ‘Little Room’을 보기 위해 다급히 지하로 내려갔다. 이 스캐닝 부스에 들어가기 위해 많은 이가 줄을 섰는데, 메세플라츠의 컬렉터 인사들은 다 여기로 이동한 듯한 느낌이었다. 그들의 다음 행선지는 아트 바젤을 축하하는 가든 파티. 그러고 보면 아트 바젤의 시작과 끝은 예술품 그리고 샴페인이다.

길을 잃고 싶은 숲

언리미티드의 현장에는 한국의 젊은 여성 작가 전현선이 있었다. 과거에 이우환, 전광영, 김수자, 지난해에 김민정 등 주로 중견 작가들이 초청됐지만, 올해는 1989년생 전현선 작가가 선정된 것이다. 한국에서 공부하고 활동해온 전현선은 지난해 에스더 쉬퍼(Esther Schipper)와 전속 계약을 맺으며 유럽 활동을 본격적으로 시작했고, 이번 언리미티드 진출은 오랜 시간 작가를 지원해온 갤러리2를 비롯해 에스더 쉬퍼, 최근 작가의 첫 파리 개인전을 개최한 갤러리 르롱(Galerie Lelong)이 힘을 모았다. 그녀의 설치 작품 ‘Into the Woods to Lose Our Way’(2025)는 그간 작가가 보여준 회화 언어와 그 설치 형태가 확장된 모습이었다. 30점의 대형 회화가 돛처럼 유려한 곡선을 그리며 공중에 매달렸다.

세계 최고의 아트 페어인 아트 바젤 바젤의 언리미티드에 참여했다.

지원하고 지난 2월경에 소식을 들었다. 명성은 들었지만 실제로 보니 더 대단했다. 제주도에서 아이와 함께 지내며 작업만 하던 나로서는 꿈꾸는 것 같았다. 작품을 준비하면서 처음 낸 계획서에 조금 다른 방향을 덧대볼까 했는데, 변경이 안 된다는 통보를 받았다. 완성작 ‘Into the Woods to Lose Our Way’는 회화 작품 30점이 연결되어 있는데 기존과 신규 작품 절반을 여러 방향으로 조합했다. 설치하면서 작업은 혼자가 아니라 여러 사람과 함께 할 수 있다는 것도 알았다.

큰 스케일의 작업을 많이 하지만, 이번엔 평면이 아닌 회화 파노라마를 곡선으로 만들어 공중에 매달았다. 이런 모양을 차용한 이유는?

그간 1~2m의 캔버스를 여러 개 연결한 뒤, 사람 키와 시야를 벗어난 커다란 화면을 만들어서 벽에 거는 시도는 많이 했다. 경첩으로 연결한 캔버스를 곡선형으로 세워 관람객을 둥글게 감싸기도 했다. 언리미티드는 부스와 스케일 제한이 없다 보니 더 규모를 키우고 싶었다. 특히 벽은 바닥이 되고 바닥은 공중으로 띄운, 공간을 뒤엎은 듯한 느낌을 살려보고 싶었다. 나는 그림을 그릴 때도 무엇이 멀고 가까운지, 위와 아래는 어디인지 보는 사람을 혼란스럽게 한다. 익숙한 방식으로 쉽게 파악되는 건 원치 않기 때문이다. 그것을 이번에는 설치로 풀고 싶었다. 그간 상상은 자주 해봤는데 실제로 구현한 것이 이번 전시의 개인적인 성과다. 물론 중력을 거스르는 형태다 보니 쉽지 않았다. (자세히 보면 작품이 바닥에서 떠 있진 않고 ‘U’ 자형 작품 아래 10cm의 연결 장치가 있다.) 세 갤러리(갤러리2, 에스더 쉬퍼, 갤러리 르롱)가 힘을 보태 완성할 수 있었다. 내 입장에서는 굉장한 시도였는데 막상 언리미티드의 다른 작품을 보니 얌전한 편이었다.(웃음)

정말 설치가 쉽지 않았을 것 같다.

캔버스 하나가 그리 무겁진 않지만 30개를 합친 데다 알루미늄 연결 장치의 무게가 더해지면서 중력이 엄청났다. 그림이 모여 하나의 곡선을 이루도록 다섯 분이 설치해주셨는데, 그 과정이 아슬아슬해서 차마 지켜볼 수 없었다.(웃음) 서울에서 시뮬레이션할 때 그림 하나가 망가졌기 때문이다. 사소한 부분을 섬세하게 컨트롤하지 못하면서 다시 만들고 고치고 싶은 면이 현장에서 발견됐지만 많은 분의 도움으로 전시할 수 있었다. 지나가던 관람객이 다시 돌아와 작품을 들여다볼 때면 행복을 느꼈다.

이번 작품은 각기 다른 회화 30점, 독특한 설치 방식 덕분에 관람객이 우물을 들여다보듯 고개를 빼고 작품을 살피는 모습이 인상적이었다. 이들 회화를 관통하는 주제는 무엇인가?

개별 이미지도 중요하지만 이번엔 30점이 모였을 때 한 가지로 규정할 수 없길 바랐다. 벽에 걸려서 평면으로 다가가는 그림이라면 무엇을 그렸는지에 초점을 맞추겠지만, 이번에는 이미지가 부딪치고 공존하고 혼란스럽고, 그 와중에 어떤 이야기가 부분부분 튀어나오며 전체적으로 통일되지 않은 상태이길 바랐다. 이미지를 조합할 때도 일부러 거꾸로 배치하는 식으로 여러 방향을 시도했다. 처음 보면 조금 어지럽고 ‘뭐지?’ 싶고 어지러운 노트북 바탕화면 같을 것이다.(웃음)

의도된 무질서를 위해 이미지 조합을 더 고민했을 것 같다.

그리 오래 걸리지 않았다. 포토샵으로 작업했는데, 무의식에 잠재돼 있었는지 자연스럽게 연결됐다.

작품명 ‘Into the Woods to Lose Our Way’의 의미는 무엇인가?

일상에서 어떤 목적을 위해 나아갈 때 변수가 생기고 예측하지 못한 일이 발생하면서 한 방향으로 쭉 가지 못할 때가 많다. 그럴 때 의외의 효과, 생각지 못한 좋은 경험을 얻기도 한다. 예술품도 마찬가지다. 특정 뭔가를 그리려고 시작하지만 뜻대로 되지 않거나 더 나은 방법이 생기고, 굳이 이게 아니어도 되는 순간도 온다. 그렇게 완성된 이미지는 처음 예상과 많이 다른데, 오히려 그런 회화가 더 회화답다고 여겨진다. 작품을 선보일 때도 보는 사람마다 ‘이 그림은 이것’이라고 끝내지 않고 ‘뭘까?’라고 질문을 이어가다 불현듯 어떤 느낌이나 경험을 얻길 바란다.

언리미티드에서 기억나는 관람객의 질문은?

“이거 진짜 그림인가?”라고 묻더라. 수채에 아크릴 미디엄을 섞어서 그렸는데, 반들반들하게 보이고 구부러진 형태라 프린트된 천 같았나 보다.

아트 바젤의 다른 작품에서도 영감을 받았나?

나는 유학을 가지 않고 한국에서만 배우고 작업해왔다. 그것이 좋은지 나쁜지는 모르지만, 어쨌든 그렇기에 내 안에 한국적인 것이 있다. 다만 제주 집에서 작업하다 보니 공간이 한정적이어서 그런지 틀에 갇히는 면이 있다. 같은 그림을 그려도 10m 방에서 그리느냐, 1m 방에서 작업하느냐에 따라 달라진다. 이번에 말 그대로 언리미티드한 공간의 전시를 준비하면서 시원시원한 화면과 형태를 다루는 방식을 고려하게 됐다. 또한 이번 언리미티드의 다른 작가들은 정보를 충분히 주지 않고 단순하지만 강력한 작품을 선보이는 점이 인상적이었다. 그것이 보는 관객에게 생각의 자유를 더 주고 변화를 일으킨다고 느꼈다. 나도 욕심을 부려 한 화면 안에 여러 개 넣기보단 오히려 덜어내고 심플하게 구성해 관람객이 상상을 펼칠 수 있도록 해야 하나 싶다.

“전현선 작가의 그림 속 이미지는 자기 사고의 메모와 같다”는 평을 읽었다. 도형이나 일상의 풍경 같지만 자기 의식 속에 떠오른 상징의 행렬이라고 본 것이다. 앞으로 캔버스에 좀 더 명료한 주제를 그리게 될까?

그보다는 한 캔버스 화면에 다 담으려 하지 않고 좀 더 단순한 그림을 여럿 보여주며, 전시 전체로 이야기하는 방식으로 해보면 어떨까 싶다.

이번 전시가 그림 방향에도 영향을 준 것 같다.

그렇다. 매우 큰 행사지만 어쨌든 아트 페어라고 여겼는데, 아트 바젤은 달랐다. 요약본으로 많이 보고 예상치 못한 배움을 얻었다.

하반기 프로젝트는?

우선 오는 9월에 프리즈 서울이 열린다. 이번엔 3개 부스(갤러리2, 에스더 쉬퍼, 갤러리 르롱)에 작품을 거는데, 중복되지 않게 각기 다른 모습을 보여주고 싶다. 재미있게 변주할 기회라 벌써 고민이 많다. 10월에는 파리에 있는 한국문화원에서 한국 작가들의 그룹전이 열리며, 루이 비통의 트래블 북에도 참여한다. 어느 낯선 곳으로 향할지 즐거운 고심 중이다. VK

최신기사

- 피처 디렉터

- 김나랑

- 포토

- COURTESY OF ART BASEL

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물