영화 ‘어쩔수가 없다’ 포스터 그린 연여인 개인전

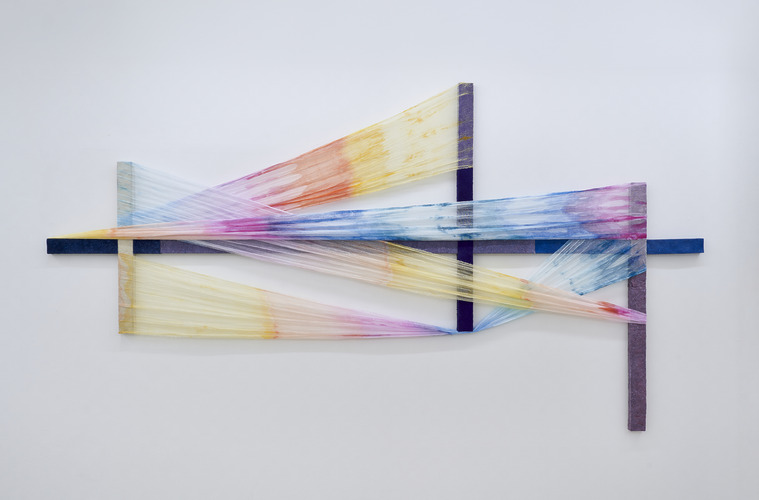

연여인은 최근 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다> 포스터 작업으로 잘 알려졌지만, 그 전에 자신만의 세계를 온전히 구축해 상업적인 영역이나 순수 미술 안에서 유연하게 풀어낸 작가다. 덕분에 여러 아트 시네마의 포스터는 물론 젠틀몬스터를 비롯한 브랜드 협업이 이어지고 있다. 작가가 오랜만에 개인전 <The House That My Mother Built>를 디아 컨템포러리에서 열었다. 그림책 컨셉의 개인전은 연여인이라는 작가를 접하기 좋은 기회다.

전시 준비 기간이 꽤 길었다.

6월 예정이던 전시를 미뤄 서울아트위크에 맞춰 열었다. 1년 정도 준비했는데, 그런 것치고는 작품이 많지 않다고 느낄 수도 있다. 회화를 이렇게 많이 작업한 것이 오랜만이다 보니 예열에 시간이 걸렸다. 2019년 서울시립미술관 벙커에서 열었던 개인전은 작품이 많았다. 그때부터 이 작업을 지속적으로 해야겠다고 마음먹었다. 소규모 작품을 좀 더 작업할 수 있었으면 어땠을까 하는 아쉬움은 있다. 그래도 할 수 있는 한 최선을 다했다.

그럼에도 모든 작품이 신작이다.

전시 주제에 맞춰 진행한 작품도 있고, 처음부터 주제를 정하기보다는 명확하지 않은 상태에서 그린 것도 있다. 그런데 연결 지점을 찾았고, 마지막에는 텍스트 형태로 모두 정리했다. 나는 늘 개인적인 이야기를 하지 않나. 어떤 주제든 내게서 나온 것이 대부분이다. 정치적이거나 사회적인 이야기를 하는 건 아니니까. 주제를 정하기 전에 나온 작품이 두 점이었는데, 결국 자연스럽게 연결되었다.

‘엄마가 지은 집’이라는 주제는 어떻게 정했나?

전시 초반부터 염두에 둔 주제였다. 오랜만에 하는 전시이고, 지난 전시는 심지어 학부생일 때였다. 그런 공간에서 데뷔하기엔 어렸고, 모르는 게 많던 시기였다. 이번 전시는 좀 더 아는 상태에서 하는, 진짜 데뷔전 같은 느낌이다. 그래서 나라는 작가를 소개하기에 앞서 내가 이런 기반을 지닌 사람이라고, 앞으로 선보일 작업을 관람할 때 힌트가 될 수 있는 이야기를 담았다. ‘이런 환경에서 자란 사람이구나’, ‘그래서 이런 그림을 그리는구나’ 가늠할 수 있는, 내 시스템을 파악하는 데 바탕이 될 만한 그림을 그리고 싶었다. 전시 제목도 그런 이유에서 그렇게 지었다. 유년기 정서나 경험, 환경 등 지금의 나를 만든 요소가 하나씩 쌓여 축적된 것을 상징한다. 엄마가 주된 양육자였고, 엄마가 내 어린 시절의 건축가였던 셈이다. 그런 부분을 회상하며 그렸다.

그림책 구성 방식을 더 많이 활용한 이유는 무엇인가?

나의 주된 창작의 뿌리가 무엇일까 돌아봤을 때 그림책이 중요한 키워드 중 하나였다. 전시 제목도 그림책의 한 구절처럼 지었다. 작품명이 문장형이다. 평소에는 추상적으로 제목을 짓는다. 직접적이고 설명적인 글을 붙였을 때 유치하다고 느낄 수도 있는 제목이지만 각각의 작품이 하나의 내 페이지고, 삽화와 글귀를 읽는 느낌을 주고 싶었다. 책의 한 페이지를 읽는 느낌으로 제목과 그림을 같이 봤으면 하는 바람이 있다. 그게 그림책에서 받은 영향을 품은 지점이다. 다만 내가 어릴 때 영어로 된 그림책을 읽었기 때문에 영어로 제목을 지었다. 언어가 가진 힘이 있다 보니 한국어로 변형했을 때 뉘앙스가 다르기도 하고, 어린 시절 읽은 영어로 된 그림책을 반영해 이렇게 붙였다. 한글로 쓰지 못해 아쉽지만, 그래도 명확하게 전달하고 싶었다. 실제 어릴 적 봤던 그림책처럼 운율도 넣고 컨셉 자체를 명확히 하다 보니 유치하거나 진부해도 괜찮다는 마음이어서 부담은 없었다.

그래서인지 확실히 기존 작품이나 전시보다 직관적으로 이해되고, 명료한 부분이 있다.

기존에는 초현실성이 더 부각된 작업이 많았고 해석을 어려워하는 분들이 계셨다면, 이번엔 좀 더 쉽지 않을까 싶다. 명확한 제목도 있다. 이전에는 이미지가 아닌 텍스트로 나를 설명할 준비가 안 되어 있었다. 어딘가 불편하고, 회피하는 느낌도 있었다.

개인의 성장을 짐작할 수도 있고, 기존 작품보다 톤도 더 밝고 친절한 듯하다.

주제에 맞춰 의도적으로 그렇게 한 부분도 있고, 전시를 준비할 때 특정 컬러감으로 가야겠다고 다짐한 부분이 있었다.

그렇다고 해서 지금까지 해온 것에서 크게 벗어나진 않았다.

오묘한 지점을 넣고 싶었다. 모로코에 갔을 때 나무에 올라간 염소들을 봤다. 생존을 위해서였지만 관광객이 관람하니 일부러 염소를 올려놓는다. 어딘가 위태로운 풍경을 표현하고 싶기도 했다. 나는 늘 불안한 아이였고, 성인이 되어도 근원을 알 수 없는 불안감이 있었다. 그래서 불안감 속에서 균형을 찾으려 애쓰며 살아왔다. 나 말고도 그런 사람이 많을 것 같았다. 가지에 있는 사람들은 나를 비롯해 그런 존재를 표현한 것이다. 생존을 위해 나무를 타는 염소처럼.

등장하는 존재를 처음 선보이는 건 아니다.

내 작품에는 늘 특정 캐릭터들이 등장하지 않나. 어릴 때 봤던 방식대로 표현한 것인데, 실제로 그림책 작가를 꿈꾸던 시간이 꽤 길었다. 이번에는 캐릭터를 더 부각하고 싶었다. 그림책 주인공과 비슷한 방식으로 캔버스 안에서 이 존재들이 이야기를 전개한다. 내가 제일 잘할 수 있는 얘기를 하고 싶었다. 그건 결국 내 얘기고, 내가 해야 의미 있다. 그게 공감대를 얻고 통용되기도 한다.

작가로서 공간을 묘사하는 방식이 다양하다. 지금까지는 현실에 없는 공간을 많이 그렸다면, 이번에는 좀 더 디테일이 있는 것 같다.

평소에는 묘사할 대상이 명확하지 않았지만, 이번에는 주제 의식이 있어서 더 명확했다. 작품에 등장하는 오두막도 그렇고, 헨리 데이비드 소로의 <월든>에서 영향을 받았다. 엄마가 내게 집을 지어줬다면 그게 어떤 모습일까 생각했을 때 떠올랐다. 바로 옆 작품에는 그 집에서 본 시각을 담았다. 엄마는 물질적인 것 외에도 많은 것을 주셨다. 엄마는 해줄 수 없는 것들을 속상해하셨지만 가장 중요한 정신적 가치를 물려주셨다.

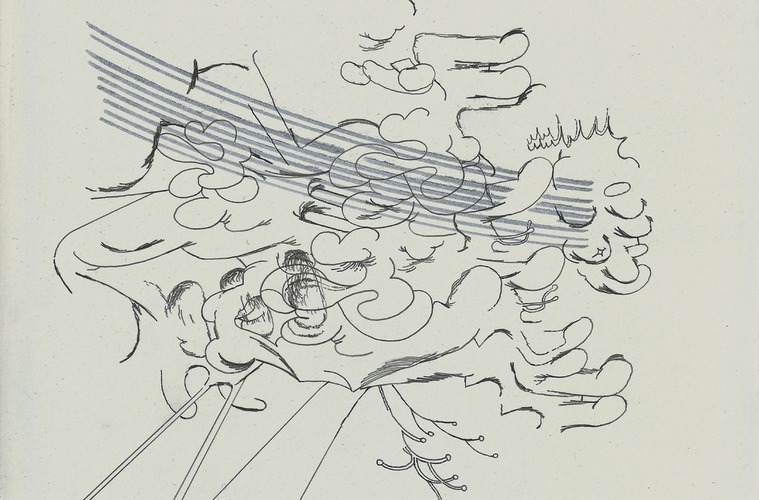

리셉션 쪽에는 기존 잉크 작품이 걸려 있다.

반복적으로 나오는 캐릭터를 설명하고 싶었고, 과거에도 내가 이런 식의 작품을 계속했다는 걸 보여줄 수 있을 것 같아서 몇 점을 선정해서 가져왔다. 나의 안전 기지, 나를 키운 공간을 보여주면서도 다른 것을 볼 수 있었다는 걸 말하고 싶었다. 내가 어떻게 바라보는가에 따라 (보이는 것이) 달라질 수 있다는 것. 내 삶의 큰 골조 중 하나가 생각하는 것에 달렸다는 거다. 그걸 보여주는 것 중 하나가 잉크 작업이다.

- 피처 디렉터

- 김나랑

- 글

- 블럭(프리랜스 에디터)

- 사진

- 디아 컨템포러리, 연여인

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물