주니라는 ‘사람’은 누구인가?

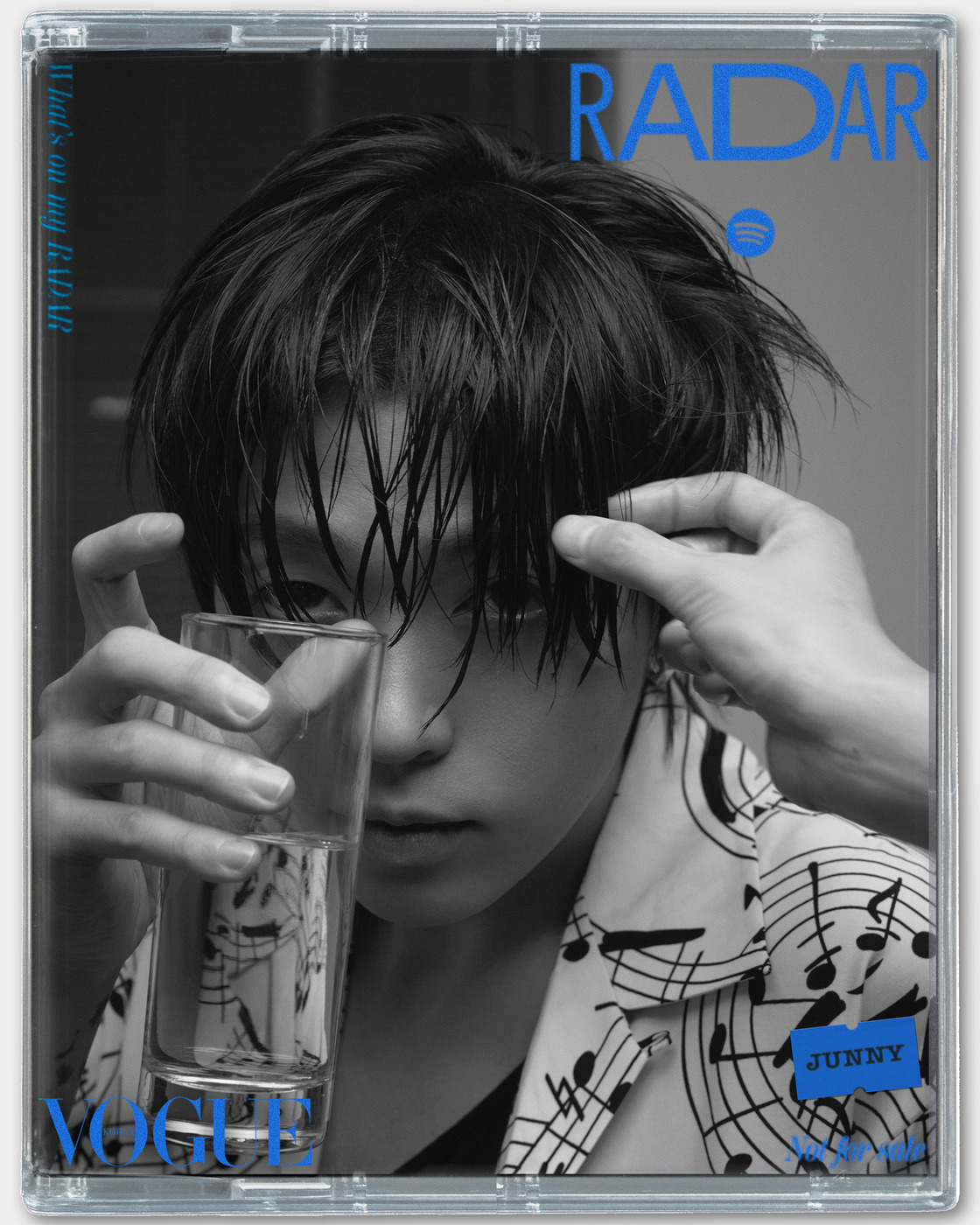

<보그 코리아>와 스포티파이 ‘레이더 코리아(RADAR Korea)’의 스페셜 에디토리얼 ‘What’s on my RADAR’, 그 세 번째 주인공은 미야오(MEOVV)와 한로로에 이어 등장한 주니다.

주니(JUNNY)라는 ‘사람’은 누구인가?

<보그 코리아> 촬영 현장은 어떤 분위기였나요? 가장 마음에 드는 착장이나 컨셉도 궁금해요.

현장 분위기가 매우 좋아서 정말 즐겁게 촬영했습니다. 꼭 한번 같이 작업해보고 싶었던 김희준 포토그래퍼와 함께해서 영광이었고, 긴장되기도 했어요. 촬영 내내 디렉션도, 아이디어도 많이 주시면서 자신감까지 북돋아주셔서 기억에 많이 남았습니다. 그중에서도 첫 번째 소파에서 성냥을 소품으로 쓰면서 촬영한 장면이 특히 인상적이었어요. 성냥이 빨리 타니까 서둘러 찍어야 했는데, 혹시 불꽃이 제 얼굴에 닿을까 봐 다들 긴장하면서 촬영하던 순간이 아직도 생생해요.(웃음)

<보그 코리아>와 ‘스포티파이’가 함께하는 ‘What’s on my RADAR’ 기획의 세 번째 주인공이에요. 지금 한국에서 분야를 막론하고 주목받는 아티스트라는 뜻 아닐까요?

정말 기뻐요! 제가 음악을 하면서 이런 스포트라이트를 받을 수 있다는 게 꿈만 같고, 현실로 이루어지니까 ‘아, 내가 잘하고 있구나’ 하고 다시 한번 마음에 새겼어요. 앞으로 하는 작업에도 큰 영감이 될 것 같습니다. 사실 저는 고등학생일 때부터 스포티파이를 써왔는데, 어릴 때 존경하던 아티스트의 이름을 보던 그 플랫폼에 제 이름이 올라간다는 게 아직도 믿기지 않아요. 제 이름이 이곳에 남는다는 것 자체가 평생 잊지 못할 성취죠.

너무 겸손한 이야기군요. 사실 주니는 국내는 물론 영미권 언론, 장르 음악 매거진까지, 활동하면서 많은 곳에서 꾸준히 주목받아왔잖아요?

그래서 더 많이, 더 좋은 모습을 보여드리고 좋은 음악을 들려드려야겠다는 생각이에요. ‘깊이 있는 음악을 하는 사람’이라는 수식어가 제일 와닿았는데, 이번 기회에 음악적 깊이에 더 집중한 앨범을 선보일 수 있어서 잘 맞아떨어진 것 같아요.

마침 새 앨범 이야기를 하고 싶었어요. 지난해 6월 EP <dopamine> 이후 1년 2개월여 만에 새 앨범 <null>을 발표했습니다. 정규 앨범으로는 3년 만인데요, 기획과 제작 과정이 궁금해요.

올 초부터 준비하기 시작했어요. 정규 앨범을 염두에 두고 시작한 건 아니었는데, ‘내가 정말 어떤 작품을 만들고 싶을까’ 고민하다 보니 일단은 많이 써보자, 끝을 정해두지 말고 해보자고 마음먹었죠. 그렇게 한 곡씩 쓸 때마다 최대한 솔직하게 제 이야기를 담으려 했고, 그러다 보니 오히려 더 욕심이 생기더라고요. 신기하게도 이번 앨범을 작업할 땐 막히는 부분(Writer’s Block)도 없었고, 오히려 ‘아, 내가 하고 싶은 말이 이렇게 많았구나’ 깨닫게 됐습니다.

그렇게 하나둘씩 곡이 모이다 보니 12곡이 되었어요. 들여다보니 제 개인적인 이야기가 정말 많이 담겨 있더라고요. 작업을 통해 ‘내가 이렇게도 음악을 할 수 있구나’라는 걸 배웠고, 아티스트이기 전에 사람으로서 제 안에 있는 조금은 연약하고 부서지기 쉬운 모습도 발견할 수 있었습니다. 이번 앨범은 다양한 곡을 수록하는 데 가장 중점을 뒀어요. ‘사랑’이라는 관계에 얽힌 모든 감정을 표현하고 싶었죠. 그 속엔 기쁨, 슬픔, 절망, 후회 같은 여러 감정이 공존하잖아요. 그래서 각기 다른 감정을 담아내기 위해 영화 장면처럼 한 곡 한 곡 독립적으로 표현했어요. 단순히 곡을 잘 쓰는 작곡가나 아티스트보다는 제 예술적인 정체성을 확실하게 보여주고 싶었고요. 그러려면 ‘주니라는 사람이 누구인지’ 솔직하게 담아낼 수 있는 음악을 만들어야겠다, 그런 목표로 앨범 작업을 진행했습니다.

‘null’이라는 제목엔 개인적인 의미가 담겼나요? 컴퓨터를 사용하는 사람이라면 모를 수가 없는 ‘값이 없거나 비어 있음’ 또는 ‘유효하지 않음’을 의미하는 일종의 오류 용어잖아요.

이번 앨범은 관계의 시작과 끝을 담고 있어요. 결국은 처음, 원점으로 돌아간다는 (‘Back to Zero’ 혹은 ‘Back to Nothing’) 메시지로 귀결돼요. 특히 이 스토리 자체가 ‘너’에서 시작했거든요. ‘null’은 ‘널’로 발음하잖아요. 이중적인 의미도 좋았고, 앨범이 거의 완성될 즈음 그 단어에 강하게 끌리면서 제목을 확정할 수 있었어요. 전 ‘null’이라는 단어가 단순히 부정적인 의미라기보다는 새로운 시작을 의미할 수도 있다고 생각해요.

무척 감성적인 첫 곡 ‘No Morning’으로 시작해 다양한 음악적 스펙트럼이 펼쳐지지만, 문을 닫는 곡 역시 다시 촉촉한 R&B 발라드 ‘Next To Me (Feat. Seori)’가 담당하죠. 트렌드나 세련미도 좋지만 주니 음악의 중심에 있는 건 역시 ‘감정’일까요?

맞아요, 감정. 제 음악에서 가장 중요한 건 결국 ‘와닿음’이죠. 먼저 자신에게 와닿아야 하고, 제 음악을 듣는 분들이 공감하고 그들의 마음에 가닿는 게 가장 중요하다고 보거든요. 저도 어릴 때부터 음악을 들으면서 그런 경험을 많이 했어요. 시간이 흘러도 다시 찾아 듣게 되고, 예전 추억까지 떠오르는 음악이요. 그런 작품이 가슴에 오래 남아 있더라고요. 그래서 음악을 만들 때도 늘 ‘와닿음’을 중심에 두고 작업합니다.

‘SOUR’나 ‘Energy’를 듣다 보니 저도 모르게 어셔(Usher)의 앨범 <8701>과 수록곡 ‘U Remind Me’가 전 세계를 호령하던 ‘그때 그 시절’이 떠올랐어요.

2000년대 R&B를 들으며 자라서 거기서 많은 영감을 받았어요. 그 색깔을 어떻게 현대적으로 풀어내 설득력 있게 들려줄까 늘 고민해요. 이번 앨범도 마찬가지였는데, 특히 타이틀곡 ‘Energy’ 같은 경우가 대표적이라고 할 수 있어요. 지금 제 인생의 시점에서 추구하는 담백함, 미니멀함, 직설적인 매력을 다 담은 곡입니다. 두 번 고민할 것도 없이 바로 타이틀곡으로 결정했어요.

팝 역사상 가장 사랑하는 시대가 있다면 언제일까요?

개인적으로 2000년대와 2010년대가 R&B의 전성기였다고 봐요. 어셔는 물론이고 니요(Ne-Yo), 크리스 브라운처럼 한 시대를 대표했던 R&B 아티스트를 아주 좋아합니다. 그 시기에는 R&B라는 장르가 팝 음악의 중심에 확실히 자리 잡고 있었던 것 같아요. 그래서 앞으로도 그런 시대가 또 한번 찾아왔으면 하는 바람입니다.

곡을 만들 때 특별한 에피소드가 있었나요? 어떤 곡이 작업이 가장 빨리 끝났죠?

아마 ‘null (interlude)’ 같아요. 이 곡은 이별의 아픔을 담고 있는데, 이별 노래는 세상에 너무 많잖아요. 그래서 전형적인 이별곡으로 풀지 않았어요. 앨범 스토리 안에서 ‘breakup’이 클라이맥스인데 그걸 하나의 곡으로 크게 부각하기보다는 ‘interlude’로 짚고 넘어가는 게 더 담백하겠다 싶었어요. 작업할 때는 곡을 같이 쓴 형과 ‘템포도 없이, 오직 기타 하나만으로 감정을 풀어보자’ 하고 무작정 연주를 시작했는데, 그 프리스타일 기타 연주를 들으며 느낀 걸 바로 불렀던 기억이 납니다. 그게 또 신기하게 시너지가 생겨서, 개인적으로는 이번 앨범에서 가장 솔직한 음악이 아닐까 싶어요. 저한테도 새로운 배움이 된 순간이었고요.

마무리까지 가장 오래 걸린 곡은요?

8분짜리 ‘Weight of Time’. 어릴 때부터 그린데이의 ‘Jesus of Suburbia’, 퀸의 ‘Bohemian Rhapsody’처럼 한 곡 안에 여러 챕터가 있는 랩소디 형식의 곡을 꼭 한번 써보고 싶었는데, 늘 스스로 준비가 안 되어 있다고 여겼어요. 그런데 앨범을 작업하면서 이제는 할 수 있겠다는 믿음이 생겼고, 결과적으로 아주 만족스러운 곡이 나와서 같이 완성해준 친구들에게도 고마운 마음이 큽니다. 그렇게 완성하고 나니, 어느새 여름이 지나가고 있더라고요.

어떤 곡에 가장 애착이 가나요?

‘Provider’라는 곡인데, 이 곡은 작업 마무리 단계에서 넣었어요. 사실 초기 기획에는 10곡 구성이었거든요. 앨범을 염두에 두고 만든 게 아니라 정말 ‘필’이 꽂혀서 작업한 곡이었는데, 막판엔 같이 작업한 팩 오드(Pac Odd)와 이걸 제 앨범에 넣느냐 마느냐 공방을 벌였어요. 결국엔 가위바위보로 결정했고, 제가 이겨서 다행히 앨범에 수록할 수 있었습니다.(웃음) 작업 방식은 샘플링에서 출발했는데, 보통 R&B는 1960~1970년대 소울 음악을 샘플링하잖아요. 그런데 우리는 반대로 1960~1970년대 소울 같은 사운드를 직접 만들어서 샘플링한 것처럼 들리게 하면 재미있겠다는 발상으로 시작했어요. 그래서 곡 마지막에 분위기가 전환되는 구간을 넣어서 그 의도를 확실히 보여주고 싶었습니다.

음악과 음악을 만드는 순간을 정말 좋아하는 사람이라는 생각이 드는군요. 보통 어떤 순간에 영감이 떠오르나요? 곡이 잘 안 써질 때 슬럼프를 극복하는 주니만의 방법을 소개해주세요.

아이러니하게도 그럴 땐 음악에서 최대한 멀어지려고 해요. 영화나 드라마 같은 다른 미디어를 보거나, 음악과 전혀 상관없는 콘텐츠를 즐기죠. 또 친구들과 시간을 보내거나 짧은 일정으로 여행을 다니면서 머리를 식히고요. 그러면 자연스럽게 생각을 정리할 수 있어요. 다행히 이번 앨범 작업할 때는 그런 순간이 없었어요. 오히려 하고 싶은 이야기가 아주 많아서 시간이 좀 더 있었으면 좋았을 텐데 싶었죠.

정규 앨범이 나왔으니, 또 하나의 새로운 ‘JUNNY Era’가 시작됐다고 해도 좋지 않을까 싶어요. 이번 구간에서는 어떤 모습을 대중에게 보여주고 싶나요?

이번 앨범에서 가장 큰 목표는 ‘주니라는 사람이 누구인지’ 개인적인 차원에서 보여주는 거였어요. 친구들 사이에서 느낄 수 있는 정도의 솔직함을 담고 싶었죠. 앨범으로 그런 걸 표현하는 게 쉽진 않지만, 그래서 ‘nulll’은 오히려 더 날것 같고, 연약하면서도 인간적인 앨범이 된 것 같아요. 또 지금 이 시점이 제가 이런 프로젝트를 세상에 내놓기에 딱 알맞은 때라는 생각도 했어요. 단순히 팬들을 위해서만이 아니라, 제 음악은 알지만 저라는 사람은 잘 모르는 분들에게도 보여드리고 싶었거든요. 어떻게 보면 이번 앨범은 그런 분들에게 ‘플레이리스트의 노래 뒤에 있는 사람은 이런 사람이구나’라는 걸 알려주는 일종의 이력서 같은 작품이라고 할 수 있어요.

주니가 음악으로 도달하고 싶은 가장 크고 먼 목표가 있다면 뭘까요?

그냥 이 일을 평생 하고 싶어요. 할 수 있는 한 계속이요. 음악이 삶을 주었고, 이제 없어서는 안 되거든요. 물론 힘들고 아플 때도 있지만, 제가 만든 노래를 관객이 함께 따라 불러줄 때 그 순간만큼은 어떤 것도 이길 수 있어요. 절대 포기할 수 없는 이유고요. 많은 분이 제 노래를 들어보셨을 수도 있지만, 결국 제가 가장 이루고 싶은 건 사람들이 ‘주니라는 사람이 누구인지’ 알게 되는 거예요.

🎧 주니라는 사람, 아티스트 주니가 전하는 음악 이야기는 스포티파이에서 🎧

👉👉 https://spotify.link/WFG1XEoUiKb 👈👈

추천기사

-

라이프

유나의 테크 럭셔리, 인피닉스 NOTE 60 시리즈

2026.02.28by 최보경

-

패션 뉴스

안토냉 트롱이 이어 쓰는 발망, '미니멀한 화려함'이 시작된다

2026.03.04by 하솔휘, Nicole Phelps

-

패션 아이템

올봄에는 드디어 청치마를 입어보겠군요

2026.03.03by 하솔휘, Alice Cary

-

Lifestyle

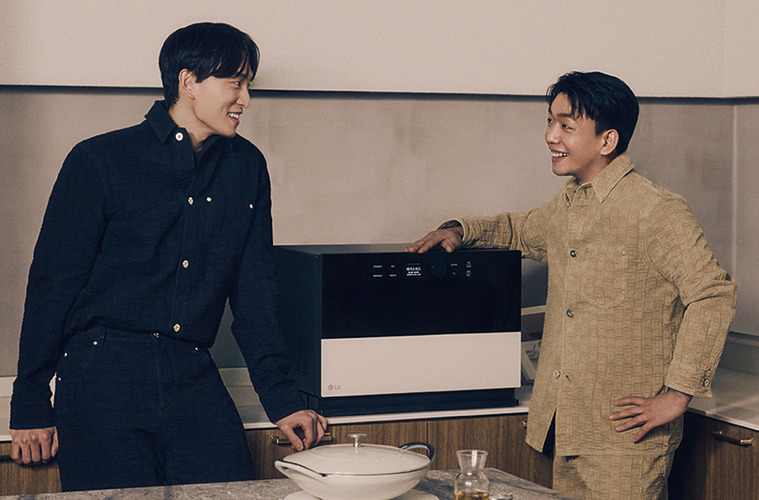

흑백요리사 셰프들이 만난 LG 쿠킹 컬렉션

2025.03.27by 서명희

-

웰니스

근육을 위한 전유물이 아니에요! 여성에게 크레아틴이 필요한 이유

2026.02.25by 윤혜선, Laura Solla

-

셀러브리티 스타일

켄달 제너와 벨라 하디드가 동시에 입은 2026년 아우터!

2026.02.26by 황혜원, Anna Cafolla

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물