엄마는 ‘됨’이 아니라 ‘되어가는 것’

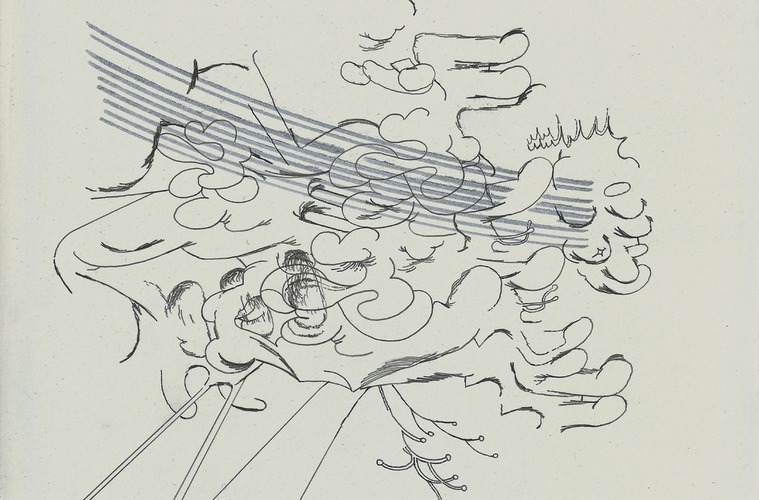

세상은, 인간이 겪을 수 있는 변화 중에서도 최고의 경험을 엄마가 되는 것으로 꼽습니다. 하지만 ‘엄마 됨의 과정’은 마냥 환희에 찬 일만도, 마냥 기쁜 일만도 아닐 겁니다. 흔하디흔한 이 단어의 조합에는 실로 복잡한 실존의 문제가 스며 있기 때문이죠. 예컨대 신체적 변화, 돌봄, 노동, 가사, 성 정치 등 삶과 직결된 다양한 문제는 서로 뒤엉킨 채 한 명의 여성을, 인간을 좋은 쪽으로, 또 그렇지 않은 쪽으로 바꾸어놓습니다. 화이트큐브 서울에서 줄리 커티스의 개인전 <깃털로 만든 여인>을 보며, 저는 ‘엄마가 된다’는 것의 의미를 매우 생생하게, 동시에 무척 상징적으로 체감했습니다. 여기에는 마냥 포근하거나 교훈적인 모성에 대한 찬가는 없습니다. 대신 ‘존재(Being)’의 상태에서 ‘되어감(Becoming)’의 상태로 이행 중인 여성 예술가의 고백과 위트, 어두운 일상과 초현실적 서사가 소리 없이 반짝이고 있지요.

경험의 유무와 상관없이, 커티스의 세계로 진입하는 건 그리 어렵지 않습니다. 다채로운 상징들로 가득 찬 세계가 엄청난 상상력을 불러일으키니까요. 특히 굳게 입을 다문 채 눈을 빛내는 펠리컨의 존재는 매우 인상적입니다. 펠리컨이라는 동물은 기독교 도상학의 전통에서 모성, 희생, 부활 등을 의미하고, 중세 연금술의 문헌에서는 물질의 변형과 영혼의 양육을 상징하죠. 한편 정신분석학자인 카를 융이 내적, 외적 힘이 끊임없이 맞물려 작용하는 과정을 설명하며 ‘펠리컨’이라는 단어를 사용했다는 점에서도, 이 상징물은 모성을 시사하기에 더없이 적절해 보입니다. 줄리 커티스는 엄마가 되어가는, 한마디로 설명하기 힘든 과정을 새벽처럼 어슴푸레한 무의식의 세계로 상정합니다. 담담히 침묵한 검은 펠리컨은 언제 해가 떠오를지, 다시 밤이 찾아올지 모르지만, 그저 어둠과 불안, 욕망과 긴장의 시간을 겪어냅니다.

커티스 작품이 지닌 특유의 기묘함은 펠리컨뿐만 아니라 평범한 사물 혹은 일상적 순간으로도 드러납니다. 작가는 특히 아이를 키울 때 가장 친근하게, 자주 사용하는 ‘젖병’ 혹은 ‘공갈 젖꼭지’를 비대하게 그려놓거나, 아침 식탁 위 달걀 요리의 이미지를 클로즈업합니다. 고작 젖병 내지는 달걀일 뿐인데, 이 대상들이 얼마나 엄마 됨의 과정을 강렬하게 지배하는지 또렷하게 느껴집니다. 저 역시 쌓여 있는 육아용품과 육아 관련 노동에 잠식될 것 같다는 일종의 공포감을 느낀 적이 한두 번이 아니니까요. 특히 젖병의 젖꼭지 부분을 크게 그리고 옻칠해서 한결 매혹적으로 만든 작업 ‘대체품(Substitute)’은 이러한 작가의 고백에 초현실주의적인 뉘앙스를 더합니다. 엄마가 된 예술가가 자아 성찰을 하는 순간이 이토록 환상적일 수 있구나 싶더군요.

작가는 이번 전시를 “빛과 어둠 그리고 버거움에 관한 것”이라고 설명합니다. 특유의 무채색과 단정한 필체로 구성된 작업이 묘한 불안과 동시에 쾌감을 선사하는 이유일 겁니다. 평소에 저는 종종 엄마 됨의 과정이란 누구든 제 본성대로 살 수 없음을 배우는 과정이 아닐까 생각했습니다. 커티스는 예술가로서의 자아와 엄마로서의 자아가 충돌하는 과정을 직시하기 위해 이 사실을 온전히 받아들입니다. 본성대로 살 수 없음을 잘 알기에 비로소 용감해질 수 있었던 예술가의 발걸음은 현실과 환상, 내면과 환경, 자아의 안과 밖 등의 경계를 더욱 거침없이 넘나듭니다. 그런 작가를 천천히 따라가다가 괜히 웃음이 날지도 모릅니다. 바로 그때가 ‘참을 수 없는 존재의 취약함’이 만들어낸 공감의 순간일 겁니다. 전시는 1월 10일까지.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물