마크 제이콥스와의 인터뷰

“나는 다이애나 브릴랜드에 관해 줄곧 생각해왔어요. 아니 꼭 그녀가 아니더라도, 패션에 대한 그 어떤 집착, 중독, 기쁨, 그리고 거기에 비롯된 고통에 대해 말이지요. 절대로 쉽게, 엉성하게 가서는 안돼요. 나는 잘 차려 입고 세련되고 완벽해 보이는 여성을 보고 싶어요”. 마크 제이콥스가 말했다.

나는 마크를 만나 2015년 가을/겨울 컬렉션에 대해 이야기를 나누기 위해 뉴욕으로 떠났다. 언제나 그렇듯 그의 컬렉션은 전 시즌과는 전혀 다른 모습을 보여줬다.

나는 마크와 사업 파트너인 로버트 더피(Robert Duffy), 그리고 믿음직스러운 친구이자 최고의 스타일리스트인 케이티 그랜드(Katie Grand)가 함께 있던 스튜디오에 도착하자 마자 그가 어디에서 영감을 얻는지 물었다. 그러자 마크는 바로 작고한 패션 에디터이자 칼럼니스트인 다이애나 브릴랜드(Diana Vreeland)에 대해 얘기하기 시작했다. 그는 패션 역사에서 결코 빼놓을 수 없는 이 상징적인 인물로부터 그가 어떻게 영감을 얻게 되었는가를 설명했다.

“알다시피 저도 이제 나이가 들었지요. 몇 달 후면 이제 52세가 됩니다. 그런데 최근의 젊은 패션을 보면 모두 다 똑같아 보여요 – 어떤 것이 엣지 있는 지, 또 쿨한 지만 따지죠! 그 어떤 것도 새롭게 창조해내지 못할 본질이 없는 스타일이에요. 그 안에서는 저항정신이나 날카로움을 찾아볼 수 없죠. 진부하다고 밖에 할 수 없어요. 샐러드 오일을 바른 머리, 프랑켄슈타인 신발, 그리고 우쭐대는 펑크… 뭐 그런 것들 말이죠.” 한 때 패션계의 악동이었던 이 패션 디자이너가 말했다.

“전 그저 누군가 – 이를테면 어떤 젊은이가 – 는 에너지와 파워를 가졌으면 좋겠어요. 어쩌면 요즘에는 영감을 받을만한 것들이 없는지도 몰라요. 그렇지만 “스트리트패션”이랄지 “쿨하다” 라는 건 새롭지 않지요. 그래서 저는 과거로부터 매력적인 부분을 찾아낼 수 있으면서도 미래에 대해 호기심을 가지는 누군가에 흥미를 느끼게 되었어요. 그렇게 해서 브릴랜드에 관한 모든 것에 빠져들게 되었죠.” 그가 계속해서 말했다.

재능 있는 디자이너들은 일반적으로 자신만의 룩을 개발해낸다. 보통 초창기에 스타일을 구축하고 이를 벤치마크 삼아 지속적으로 활용한다. 하지만 마크 제이콥스는 언제나 이와 상반되는 길을 걸어왔다. 특히 루이 비통에서 보낸 16년 간 그의 컨셉트는 한결같았다. 우리에게 언제나 변화와 놀라움을 주고 깜짝 놀랄만한 새로움을 들고 나오는 것이다.

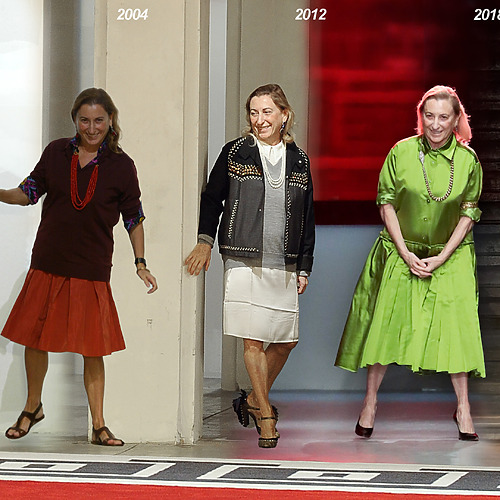

“저는 바로 그 순간을 표현하면서도 그 순간이 지나면 극단적이라 할 정도로 사라져버리는 패션의 본질을 사랑합니다. 저는 매 시즌마다 극단적으로 돌변하는 것에 대해서 꽤나 비판 받아왔죠. 저에게 언제나 놀랍도록 영감을 주는, 사랑하는 디자이너 미우치아 프라다(Miuccia Prada)처럼 말입니다. 그러나 그게 바로 제가 패션을 사랑하는 이유인걸요. 너무 멋져서 그 순간에 꼭 갖고 싶게 만드는 그런 전념과 헌신, 집착이 좋아요. 그리고는 곧 다음 시즌에는 이렇게 말하겠죠. ‘글쎄, 나는 절대로 그걸 다시 하고 싶진 않은데.’ 그런 괴팍하고 심술궂은 면을 사랑해요.”

갑작스러운 변화란 이를테면 화장과도 같이 상대적으로 간단한 것일 수도 있다. 마크가 가진 탈바꿈에 대한 열망은 지난 시즌에서 선보인 노 메이크업에 “부스스한 가발 머리카락”을 풀메이크업과 라놀린으로 완벽하게 정리된 헤어스타일을 한 “완전히 갈고 닦은 룩”으로 바꿔놨다.

“언제나 전 시즌에 우리가 무엇을 했는가를 고려합니다. 지난 시즌 의상은 전부 밀리터리 색상들, 그리고 만화적으로 해석한 밀리터리 장식에서 영감을 받았죠. 이번에도 역시 정확하면서도 더욱 꼼꼼하고 세련되며 간소한 결과물이 나오길 바랬죠.” 그가 말한다.

어떤 사람들은 이 파리지엔의 강렬한 완벽주의 속에서 스키아파렐리(Schiaparelli)의 흔적을 발견하기도 한다. (마침 스키아파렐리 하우스의 크리에이티브 디렉터는 공석이다)

마크 제이콥스는 자신이 파리를 그리워한다는 사실을 인정했다. 그는 파리에서 15년이 넘도록 지냈고, 그곳에서 루이 비통을 단순히 핸드백이 아닌 하나의 브랜드로 키워냈다. 동시에 자신의 이름을 건 브랜드인 마크 제이콥스와 좀 더 저렴한 마크 바이 마크 제이콥스를 내놓았다. 그의 스튜디오에서 긴 테이블에 앉아 흡사 오뜨 꾸뛰르와 같은 디테일에 집중하고 있던 작업자들은 그가 뉴욕에서 멀리 떨어져 있던 세월에 대한 증명과도 같았다.

마크는 내게 100개의 튤 조각들을 한데 짜맞추고 크리스털로 자수를 놓은 킬트 스커트를 보여주었다. 또한 니트들은 얼핏 전통적인 아가일이나 페어아일 패턴으로 보이지만, 실제로는 모두 자수를 놓고 작은 쇠고리와 나사로 고정한 것이었다.

나는 마크에게 “분홍색은 인도의 감청색이죠”라던지 하는, 스타일 좋은 옷장만큼이나 재치 있는 어록으로 유명한 다이애나 브릴랜드에 대해 좀 더 설명해달라고 말했다. 마크는 브릴랜드의 책 “Allure(매혹)”에 대하여 얘기하기 시작했다. 그는 러시아의 발레리나로부터 새로운 성형 수술 이야기까지 그 모든 것을 담고 있는 이 책에 매료되어 있었다.

마크 제이콥스는 늘씬한 몸매와 생기 넘치는 태도로 실제보다 10살은 젊어 보였다. 그러나 이 한가지의 주제에 대해서만은 타협의 여지가 없었다.

“이 모든 소셜 미디어에 정말 질렸어요. 이해할 수가 없습니다. 전혀 와 닿지가 않아요. 컴퓨터도, 노트북에 몰두하는 것도 말이죠. 저는 그런 전자기기로 책을 읽고 싶지 않습니다. 저는 표지가 있고 종이에 글이 쓰여진 그런 책을 좋아해요. 저는 잡지를 좋아하죠. 50kg짜리 잡지 더미를 들고 다녀야 해도 개의치 않을 거예요. 인터넷으로 잡지를 읽느니 차라리 그렇게 할 거예요. 저는 이런 소셜 미디어 세대가 아닙니다. 어떤 매력이 있는지는 잘 알겠지만 저는 전혀 끌리지 않네요”. 마크가 말했다.

소셜 미디어에 반대하는 장광설에서 벗어나기 위해 나는 마크에게 그의 컬렉션과, 특히 꽃무늬가 가득한 노란색 드레스에 대해 물었다. 그 드레스는 브릴랜드와는 거리가 멀어 보였으니까. 그리고 안감이나 끝동 없어 깃털처럼 가벼운 밍크 코트에 대해서도.

“이 코트를 만드는 작업은 전혀 현대적이라 할 수 없어요. 이 코트는 칼날로 직접 마름질한 양면 직물로 만들었어요. 60년대부터 우리가 해온 방식이죠. 그리고 저는 여전히 이런 게 레이저로 자르는 요즘의 작업보다 더 모던하다고 봅니다. 풀로 붙여 버리면 드라이클리닝 하면서 다 엉망이 되거든요. 하지만 보세요, 저더러 현대적이면서 미래적인 옷을 만들라 한다면 저는 언제든지 이렇게 전통적으로 마름질한 양면직물을 선택할 것입니다.” 또 다른 코트를 가지고 마크가 말했다.

나는 마크의 가위가 나를 향하지 않기를 바라며 화제를 돌려 브릴랜드스러운 무대를 만드는 작업에 대해 물었다. 관객들은 패션에디터의 아파트를 재현한 쇼 장에 앉았고 모델들은 같은 쇼 장 안이지만 흑백의 연출에 따라 모델들은 무채색의 런웨이를 걸어 나왔다.

그는 의상들의 색상이 “남성복”같다고 묘사했다. 회색, 갈색, 검정색에 영감을 받아서 만들어낸, “아직 불씨가 남은 채 연기가 자욱한” 느낌의 색상, 그리고 생기와 윤기가 없는 칙칙한 녹색 따위 말이다.

나는 마크가 열정과 참을성을 가지고 작업자들이 크리스털 박힌 코트를 꼼꼼히 수작업 하는 걸 감독하는 모습을 지켜보았다. “물론, 반짝이는 광택도 많이 있지요. 이 단조로운 색상들에 화려함을 가미하고 싶었거든요. 모든 것들이 반짝이고 눈부시게 빛나기를 바랬어요. 그래서 네일 폴리시, 금속 비즈, 수많은 시퀸들이 등장한 거예요. 그리고 지금 우리 옆에 제가 말한 이 옷들이 없는 이유이기도 하지요. 모든 프랑스 자수 공방들이 밤낮을 가리지 않고 작업을 하고 있거든요.” 그가 말했다.

나는 두 명의 마크를 하나로 맞춰보려고 노력한다. 한 사람은 분명 자신의 일에 열정적인 남자, 그리고 다른 한 명은 셀카 사진이나 (그와 소피아 코폴라 등의 친구들이 속한) 유명인들의 친목모임에 대해 불평하는 까다로운 중년 남자였다. 다이애나 브릴랜드, 혹은 그녀의 정신이 바로 그 둘의 연결고리가 될 터였다.

“글쎄요, 저는 브릴랜드의 보그 메모 북들을 읽고 또 읽었습니다. 정말 재미있었거든요. 그녀는 전날 지시한 사항들을 해온 에디터들한테 문자 그대로 “멍청한 젖소들”이라고 불렀더군요. 바로 어제 시킨 일인데 말이죠! 그렇지만 저는 그런 대담무쌍함을 사랑합니다. 그녀는 결코 우유부단하지 않았어요. 그녀는 무섭도록 결단력이 있는 사람이었죠. 단지, 그녀가 하루 뒤에 생각을 바꾸었던 것뿐에요. 그녀는 자신이 집착하고 있었던 것에 이미 질려버렸고, 저는 그것이 바로 패션이라고 봅니다. 눈으로 확인할 때까지는 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 알 수가 없죠. 그리고 원하던 것을 가지게 되면 또 다른 걸 원하게 됩니다. 그게 이 모든 것들을 움직이게 하는 원동력이에요.” 마크가 말했다.

그러나 파리에서 보낸 세월들은 어찌할 것인가? 루이 비통에 바친 그 헌신들, 재활시설에서의 시간들, 그리고 모델들이 마치 미망인처럼 검은 레이스를 두르고 나와 논란을 불러일으킨 마지막 순간의 논란들까지.

“파리가 그립습니다. 저는 그 곳에서 많은 것을 배웠고 정말 사랑했죠. 저는 16년간 리듬에 푹 빠져 그에 맞춰 작업을 해왔죠. 힘들고 지치는 일이었지만, 리듬을 타는 한 그런 생각은 하지 않게 돼요. 마치 원격 조종되는 비행기에 탄 것이나 마찬가지예요. 비행기에 올라타면 저절로 다음 목적지로 이동하죠.” 마크가 말했다.

“패션의 신기한 점은 애증의 대상이라는 점이에요”. “패션 디자이너로서, 저는 변화를 좋아하면서도 싫어합니다. 그리고 그건 습관과도 같아요. 나의 행동습관, 업무습관 모두를 포함해서 말이에요. 그러다가 그 모든 것이 사라질 수 있어요. 당신이 16년간 계속해왔던 뭔가를 그만두게 되면 크나큰 상실을 느끼게 되죠. 저는 제 직업과 함께 일하던 사람들, 그 습관에 매우 애착을 가졌어요. 사람들과 그 혼란들, 그 모든 것 – 고통과 즐거움까지 말이죠” 그가 이야기를 이어갔다.

“더 나은 것을 위해서, 라고 생각하지만, 그렇다고 항상 괜찮은 건 아닙니다. 그다지 행복하지 않다고 느낄 날들도 있을 테고, 아마도 할 일이 많지 않을 어떤 날에는 공허감을 느끼겠죠. 브릴랜드는 자신의 아파트를 지옥의 정원 같다고 한 적 있죠. 패션이 다 그런 것 아니겠어요?” 마크가 말했다.

English Ver.

Marc Jacobs: Vreeland On His Mind

Suzy Menkes talks to the American designer at his New York studio

“I have been thinking about Diana Vreeland a lot, or, not her particularly, but that kind of obsession and addiction to fashion and the pleasure and then pain that the addiction causes,” says Marc Jacobs. “Things shouldn’t be easy or sloppy, I’d like to see women get dressed and polished and look perfect.”

I went to see Marc in New York to talk to him about his Autumn 2015 collection – as usual a complete departure from the one before.

As soon as I arrived at the studio where Marc was with his business partner Robert Duffy, and his faithful friend, uber stylist Katie Grand, I asked him about inspiration. That was when he started talking about the late fashion columnist and editor Diana Vreeland, and why he had taken inspiration from a woman who has become almost a caricature in fashion history.

“You know, I am an older person now, I’m going to be 52 in a couple of months,” the once hell-raising designer says. “But I look at young fashion and it seems like it’s all the same – the idea of what is edgy or cool. It’s style with no substance; it doesn’t really seem born of anything. I don’t see the rebellion or edge in it. It just looks like a cliche: salad oil in the hair, Frankenstein shoes and the trappings of punk and all these other things.

“I just hope that somebody – like a younger person – will have that energy and power,” he continues. “Or maybe there is nothing going on that has inspired that. But it doesn’t seem like ‘the street’ or that idea of cool is new. That’s why I became interested in someone who found an allure in the past, but was curious about the future. That’s how I got into this whole Vreeland thing.”

While strong designers typically develop a look – usually quite early on in their careers – and constantly use that as a benchmark, Marc Jacobs has always taken a more contrary route. Particularly in his 16-year stint at Louis Vuitton, the concept was always: change, surprise and the shock of the new.

“I love how the reality of fashion is all about something for that moment and then the extremity of dismissal,” the designer admits. “I have often been criticised for doing an about-face from one season to the next – as has my wonderfully inspiring lady designer whom I love so much, Miuccia Prada – but that is what I love about fashion. I love that kind of dedication, devotion – obsession with what looks so amazing that you have to have it now. And then saying next season, ‘well I wouldn’t be caught dead in it.’ I love the obscenity and the perversity of that.”

The abrupt change can be something as relatively simple as makeup, hence Marc’s desire to swap the no-makeup, “dishevelled mop of a wig” of last season for full-face makeup and hair treated with lanolin for a “totally polished look”.

“We always react to what we did the season before. Last season the clothes were all inspired by a military palette and a cartoon vision of military decoration,” he says. “This time I still wanted the precision, but more fastidious, sophisticated, severe.”

Some people saw, in the intensity of this Parisian perfection, a touch of Schiaparelli (and that house’s creative director job is currently up for grabs).

Marc Jacobs admits that he misses Paris, where he spent more than a decade and a half building up Louis Vuitton, not just as handbags – but as a brand.

At the same time, he developed his own namesake label (with the support of LVMH) and its less expensive offshoot, Marc by Marc Jacobs.

Even now that he has severed his connection with the Louis Vuitton brand, and handed Marc by Marc Jacobs over to another designer duo, Luella Bartley and Katie Hillier, his namesake company is still supported by LVMH.

The workers at his studio, sitting at long tables and focused on almost haute couture-like details, are a testament to his years away from New York.

He shows me a kilt skirt that is actually made of 100 pieces intersected with tulle and embroidered with crystal; and then knitwear that looks like traditional Argyle or Fair Isle, but is in fact embroidered, riveted with grommets and nailed.

I asked Marc to explain more about Diana Vreeland, known as much for her smart tongue – “pink is the navy blue of India” – as for her wardrobe.

He explained about the Vreeland book Allure, and his fascination with its inclusion of everything from Russian ballerinas to newly discovered plastic surgery.

With his slender figure and lively stance, Jacobs could be taken as a decade younger than he is. But on one subject he will not budge.

“I am so appalled by the whole social media thing,” he says. “I don’t get it, it doesn’t appeal to me, neither does a computer, or working on a laptop. I don’t want to read a book on a device. I like a book with a hard cover, and text on a piece of paper. I like magazines. I don’t care if I carry around 100lbs of magazines, I’d rather do that than look at them on the internet. I am just not of that generation. I get it the allure of it, but it just doesn’t appeal to me.”

To draw him away from his anti social-media tirade, I ask Marc about the collection, and particularly a yellow flowery dress, which seems outside the Vreeland frame; and coats, that turn out to be mink, but feather-light with no linings or facing.

“There is nothing modern about doing this,” says the designer about another coat. “This is razor-cut, double-faced, which has been around since the Sixties. And I still think it is more modern than any laser cutting or gluing that falls apart at the dry cleaners. But you see, if you get me started on modernity, and this whole idea of the future, I’d say I’d still take a double-faced, razor-cut any day.”

I am hoping that Marc won’t take his scissors to me, so I steer him toward the making of the Vreeland stage set: the audience seated in a reproduction of the magazine editor’s apartment, and the models walking along the same set but with the colour removed, in favour of a monochrome rendition. The set is painted on drop cloth and was used at New York’s uptown armoury for his recent catwalk show.

He describes the colours of the clothes as “menswear”. Inspired greys, browns and blacks, with a “smoky, smouldering palette”, with “sludge greens, flat and dull.”

I watch the designer surveying with passion and patience the handwork that is slowly bringing a crystal-embroidered coat together.

“There’s a lot of shine also, because with all the dullness of the palette, what I wanted to do was give it a touch of glamour. I wanted everything to sparkle and glisten and gleam,” he says. ‘That’s why there’s the nail polish and the hematite stones and lots of sequins. And the reason why we are sitting here with no clothes is because all the French embroidery houses are working around the clock.”

I try to put together the two Marcs: the one who is clearly passionate about his work, and the grumpy old man complaining about selfies, the celebrity circus (of which he and his friends, such as Sofia Coppola, are a part). It seems that Diana Vreeland, or her spirit, is the link.

“Well I’ve read and re-read the Vreeland Vogue memos book because it is hilarious,” Marc says. “She literally calls her editors ‘silly cows’ for having done something she told them to do the day before. That was so yesterday! But I love the audacity of it. And it’s not that she couldn’t make up her mind. She was terribly decisive. It’s just that she changed her mind a day later. She got tired of something she was obsessed with, and I think that is what fashion is. You don’t know what you want until you see it, and then when you’ve got it you sort of want something else. That’s what keeps the whole thing going.”

But what about his Paris years? The intense dedication to Vuitton, the stints in rehab and the final rupture, when the models were draped in black lace, like widows’ weeds.

“I miss Paris. I mean, I learned a lot there obviously, and I love it,” Marc says. “I was so in the rhythm of doing it for 16 years – it was exhausting, but because you are in the rhythm you don’t think of it that way. You’re on automatic pilot; you get on the plane and go to the next one.

“The odd thing about fashion is that you love it and you hate it,” he continues. “As a fashion designer, I love change and I hate change. And it is also habits – behavioural habits, work habits – and then everything is gone: it is a big loss, something you did for 16 years. You were very attached to it, and very attached to the group of people you worked with, the habit of it. The people, the chaos, all of that – the pain and the pleasure.

“I think it is for the better, but that doesn’t always make it feel okay,” Marc says. “There are some days when I couldn’t feel happier, and other days – maybe when I don’t have as much to do – I feel that void… Mrs Vreeland described her apartment as a garden in hell. Which is kind of what fashion is, isn’t it?”

인스타그램 @suzymenkesvogue

트위터 @SuzyMenkesVogue

페이스북 facebook.com/suzymenkes

- 에디터

- 보그 인터내셔널 에디터 / 수지 멘키스(Suzy Menkes)

- 사진

- Indigital

추천기사

-

엔터테인먼트

크리에이티브 에이전시가 만든 앨범

2024.07.05by 김나랑

-

셀러브리티 스타일

셀레나 고메즈의 ‘b’ 목걸이(Ft. 베니 블랑코)

2024.07.24by 오기쁨

-

아트

서울국제도서전에서 주목받은 신간 4

2024.07.03by 이정미

-

패션 아이템

10년은 거뜬할 더 로우 로퍼의 매력

2024.07.24by 황혜원, Emma Spedding

-

패션 아이템

깔끔하고 힙하게! 헤어밴드의 재발견

2024.07.24by 오기쁨

-

패션 트렌드

까다로운 당신 할머니가 손뼉 치며 좋아할 스타일

2024.07.25by 황혜원, Michel Mejía

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물