큐레이터의 집

작가의 작업물을 처음 발견한 곳은 우연히 방문한 지인의 집이었다. 젊고 유망한 모더니스트 작가의 작업물을 수집하는 큐레이터의 집. 벽난로가 놓인 벽에는 가늘고 피같이 붉은 색실이 다각적 선과 면을 구성해가며 흰 캠퍼스 두 개를 이어가고 있었다.

순백의 캔버스에 언뜻 보면 아무것도 아닌 붉은 선이 묘한 긴장감을 유발하며 끊임없이 호기심을 유도한다. 실을 움직여 다각면체의 형태를 바꾸거나 실이 보여주는 연속성의 방향과 각도를 바꾸는 적극적인 유입의 세계. 궁금하던 차에 결국 집주인에게 작가에 대해 물었고, 작가를 만나기 위해 인쇄 공장으로 쓰이던 파리 근교의 거대한 로프트를 찾았다.

순백의 캔버스에 언뜻 보면 아무것도 아닌 붉은 선이 묘한 긴장감을 유발하며 끊임없이 호기심을 유도한다. 실을 움직여 다각면체의 형태를 바꾸거나 실이 보여주는 연속성의 방향과 각도를 바꾸는 적극적인 유입의 세계. 궁금하던 차에 결국 집주인에게 작가에 대해 물었고, 작가를 만나기 위해 인쇄 공장으로 쓰이던 파리 근교의 거대한 로프트를 찾았다.

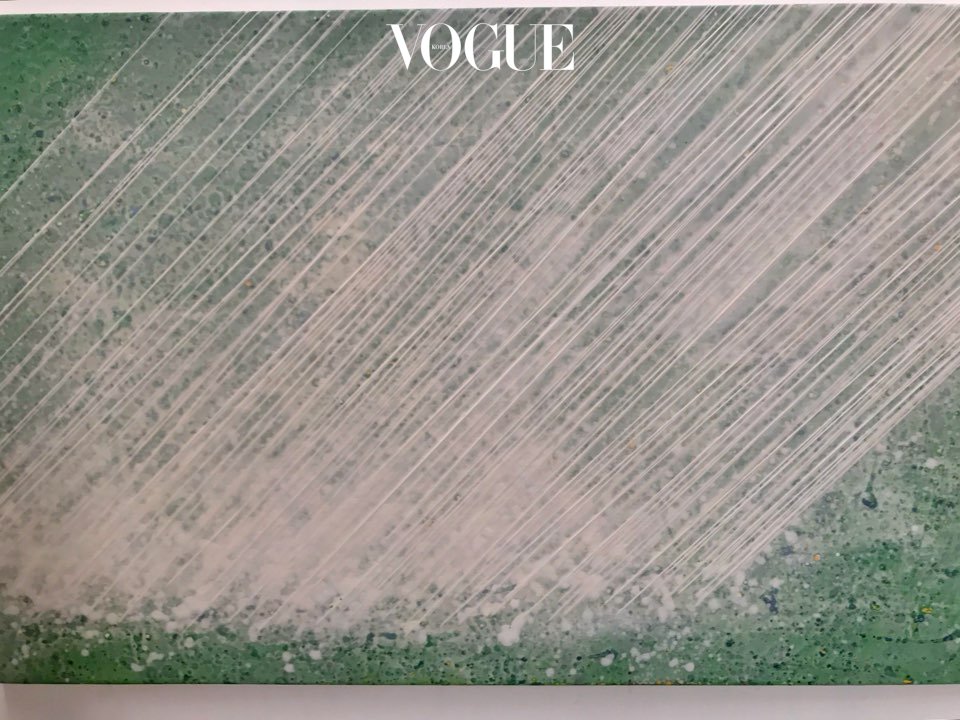

여러 작가가 공동으로 사용하는 아틀리에에 있는 그녀의 방은 오랜 시간 작업한 흔적으로 가득했다. 많은 양의 캔버스와 안료 같은 것이 담긴 통과 다양한 도구, 그녀가 수년간 수집해온 오브제로 가득 차 있었다. 서울 태생으로 베르사유 보자르에서 판화를 그리던 김선미는 파리1대학에서 조형학 마스터 과정을 수료한 후 20년 가까이 파리에서 활동하는 화가다.

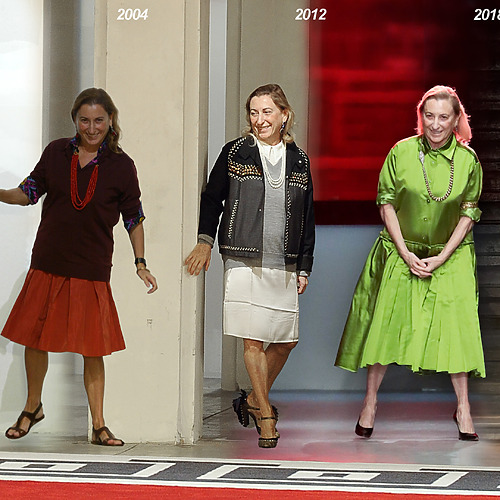

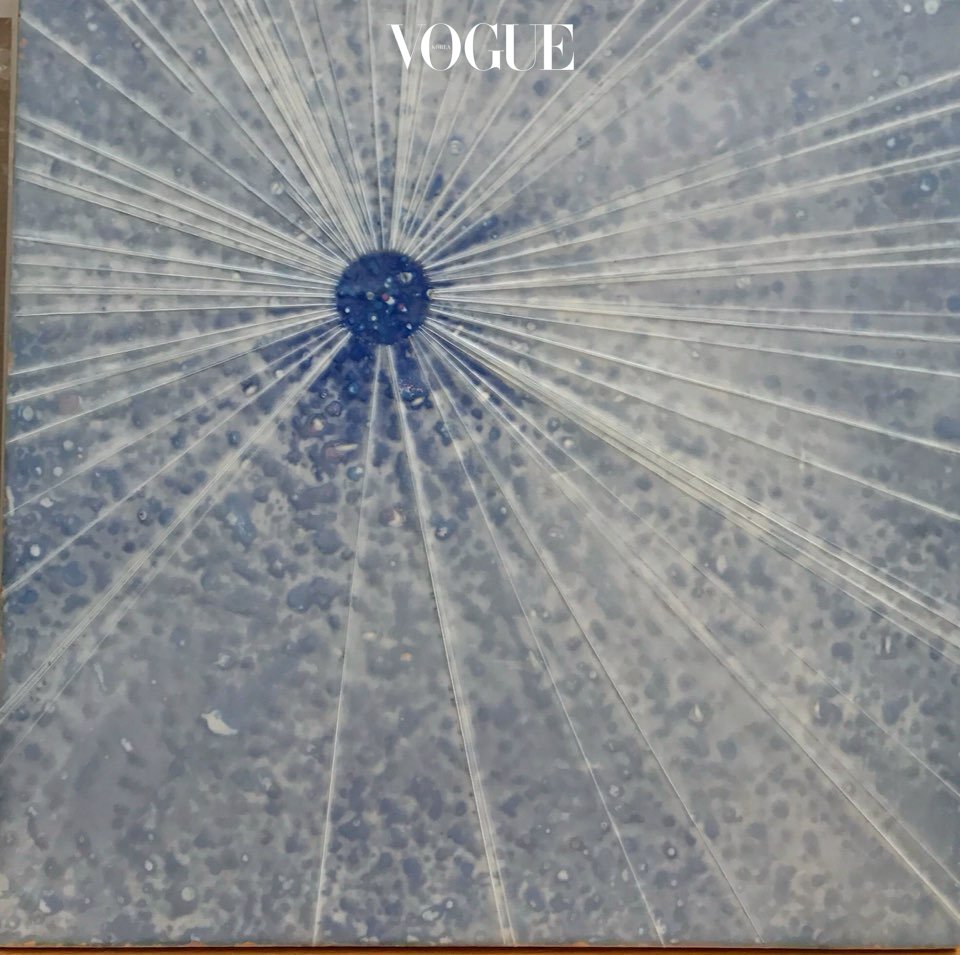

모던하고 미니멀한 형태와 소재를 통해 메시지를 전달하는 그녀의 작품은 마치 조용한 호수에 던져진 작은 조약돌처럼 고요하면서도 극적인 파장 같은 힘을 지니고 있다.

“어릴 때 죽을 뻔한 고비를 아주 여러 번 넘겼지요. 학교도 가기 전, 어린 나이에 사고로 누워 아련한 의식 속에서 제 몸과 연결된 여러 개의 호스, 가는 파이프를 바라보며 수혈을 받았죠. 내 몸과 연결된 또 다른 삶과 죽음의 관계에 대해 생각하게 되었어요. 그 후로도 경제적인 문제로 한 달 동안 동굴 생활을 했고 그런 쉽지 않은 경험으로 내부 무의식의 세계와 외부에 전달하는 방식에 대해 끊임없이 고민하게 되었죠. 그 과정에서 관계를 잇는 것을 선과 선을 잇는 방식으로 표현하기 시작했어요.”

2인용 클래식 의자를 두 조각으로 절단한 후 수많은 실로 이은 작품, 개인과 개인을 이은 선, 캔버스 밖의 공간과 관찰자를 잇는 선, 퍼포먼스 등을 통해 그녀는 그녀와 타인, 자신의 작업과 관찰자, 그녀의 세계와 외부 세계, 멀리 우리가 속해 있는 우주와 밀키 웨이를 잇고자 했다.

캔버스 안에서 밖으로 이어진 수많은 세계와 무한한 무지의 세계를 실로 이어가는 이미지의 세계는 참으로 제한적이지만 어찌 보면 영원하다. 관찰자 자체가 스스로 설정을 바꿀 수 있는 참여의 행위가 바로 그런 가능성을 보여준다. 작품을 가지고 있는 큐레이터 이정민 씨는 가끔 작가에게 실의 위치와 연결 형태를 바꿔달라고 하기도 한다고 전한다.

끊임없이 변화하고 꿈꾸는 관계의 추상이 이렇듯 선 하나로도 가능한 것 같지만 실제로 그녀의 캔버스 작업은 수많은 복원 과정으로 탄생한다. 그리고 과거를 지우듯 대리석 가루를 덮으며 또 그 위에 새로운 작업을 하고 또 덮고. 언뜻 보면 흰 공간은 사실 수많은 기억이 희미하게 거친 우리의 과거와 같다. 그러한 과거로부터 이탈하려는 몸싸움이 또한 그녀의 카르마 같은 예술 행위의 과정이다. 힘겹고 고된 과정을 고요하게 수렴하는 그녀만의 진실은 여덟 차례에 걸친 세계 각국에서의 전시와 수많은 개인전을 통해 발전해갔다.

지난해 미래의 아티스틀 지원하는 베르나르 보쉬(Bernard Boesch) 재단의 프로젝트에 선정되어 라 불(La Baule)에 있는 뮤지엄 아틀리에에서 3개월간에 걸친 작업과 개인 전시를 하기도 했다. 올해 말에는 한국 금보성아트센터에서 열 예정인 단체전에 초대되었고 내년 초에는 마이애미에서 개인전이 있으며, 생망데(Saint-Mandé) 초대 작가다.

사진 속 장 피에르 레이노 같은 거장도 김선미가 추구하는 참선과도 같은 진실한 작업 과정과 내면 세계를 진심으로 지원한다는 표현을 아끼지 않는다.

“겨울이면 추워서 난로 두 개를 피우고 작업을 하는데 힘들지만 그래도 떠오르는 생각을 표현하다 보면 몸이 얼어붙는 것도 잊게 되더라고요.”

서늘한 아틀리에를 나서니 비가 뿌리기 시작한다. 잠시 선과 선의 경계에서 작가의 그물에 걸려 사로잡혔다가 빗소리에 깨어나니 또다시 접할 세상이 한없이 번잡해 보인다. 흔히 예술을 ‘고통 속에 피어나는 꽃’이라 한다. 과거를 예술이란 언어로 각인해가는 김선미 작가야말로 그 표현의 가장 근접한 예라는 생각을 하며 그녀와 헤어졌다.

- 글/사진

- 박지원(디자이너)

- 에디터

- 우주연

추천기사

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물