알렉산더 맥퀸을 읽다

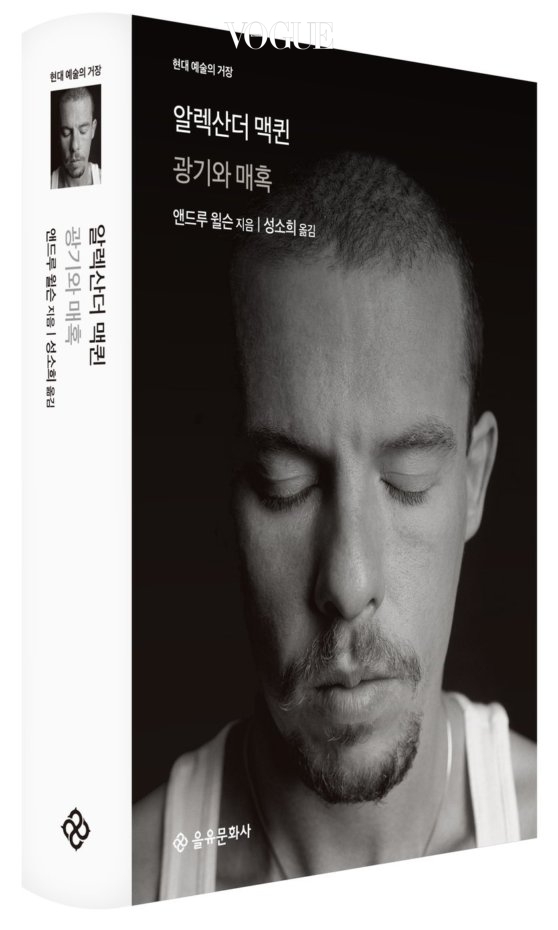

전설이 되어버린 디자이너 알렉산더 맥퀸의 삶을 다룬 <알렉산더 맥퀸: 광기와 매혹>이 출간되었다.

<알렉산더 맥퀸: 광기와 매혹> 앤드루 윌슨 지음, 성소희 옮김, 을유문화사

90년대부터 21세기까지의 패션을 돌이켜볼 때, 결코 빼놓을 수 없는 이름이 있다. 광기 어린 상상력부터 가장 고전적인 아름다움을 모두 담고 있는 디자이너, 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen). 1969년 런던에서 태어난 맥퀸은 2010년 2월 세상을 떠날 때까지 패션이라는 열병에 지독히 시달렸다. 90년대 초반 런던의 허름한 차고에서 쇼를 열 때부터, 지방시의 꾸뛰리에로서 파리에 진출해서도, 거대한 로봇이 움직이는 세트를 선보이는 패션계의 마스터가 될 때까지 그는 창조에 대한 강박적인 열정을 내려놓지 않았다.

그가 태어난 순간부터 세상을 떠난 후까지 이어지는 한 편의 드라마 같은 이야기를 담은 책이 있다. 영국의 작가 앤드루 윌슨(Andrew Wilson)이 쓴 <알렉산더 맥퀸: 광기와 매혹>이 바로 그것. 최근 한국판으로 번역된 책에서는 미처 알지 못했던 그의 삶에 대한 다양한 이야기가 담겨 있다. 그의 삶에 커다란 영향을 끼친 어머니, 이사벨라 블로우(영국의 에디터이자 그의 뮤즈), 다프네 기네스(영국 패션의 괴짜), 사라 버튼(그의 어시스턴트 출신으로 현재 맥퀸 브랜드의 크리에이티브 디렉터)에 대한 이야기도 빼놓을 수 없다. 여기 <보그>가 이 책에서 발췌한 다섯 가지 흥미로운 이야기를 먼저 공개한다.

1986년 어느 오후, 맥퀸은 재단 기술이 사라질 위기에 처했다는 보도를 접했다. 방송에서 런던의 최고급 맞춤 양복점이 모여 있는 새빌 로에 수습생이 부족하다고 전했고, 함께 TV를 보고 있던 조이스(어머니)는 아들에게 “저기 가보는 게 어때? 한번 해봐” 하고 권했다. 조이스는 1997년 인터뷰에서 당시 상황을 떠올렸다. “아들은 언제나 디자이너가 되고 싶어 했어요. 늘 그랬죠. 하지만 학교를 떠날 무렵에는 뭘 해야 할지 몰랐어요. 친척 상당수가 재단 일을 하고 있어서 아들한테도 권했죠. ‘얘, 한번 도전해보는 게 어떠니?’” 어머니의 권유에 자극받은 맥퀸은 지하철을 타고 본드 스트리트까지 간 다음 메이페어의 세련된 거리를 걸어서 새빌 로 30번지에 있는 맞춤 양복점 앤더슨 앤드 셰퍼드 본사로 갔다. P. 88

맥퀸의 디자인을 상징하는 수많은 단어 중 하나는 ‘테일러링’이다. 어린 시절 새빌 로에서 배운 완벽한 재단 실력은 그를 단순히 스타일로 디자인을 완성하는 동료 디자이너와 가장 큰 차이점이었다. 재단 가위와 핀만 있다면 옷감 한 필로도 근사한 재킷과 드레스를 완성하는 실력은 주위 사람을 모두 놀라게 했다. 지금도 여성들이 알렉산더 맥퀸을 찾는 이유 중 가장 큰 것은 아마도 이 단단하게 완성된 재단 때문일 것.

한번은 맥퀸이 학생들 앞에서 윌슨에게 사납게 대들며 “당신처럼 그렇게 뚱뚱한 사람이 여자가 입고 싶어 하는 옷을 어떻게 알겠어요?”라고 소리쳤다. 이 사건 이후 둘은 점점 서로에게 인신공격을 퍼부었다. “맥퀸은 늘 윌슨 교수님을 무너드릴 계획을 꾸몄어요.” 클로프가 이야기했다. 그래서 하루는 앉으면 방귀 소리가 나는 쿠션을 갖고 와서 윌슨의 의자에 놓아두기도 했다. P. 139

런던의 센트럴 세인트 마틴 스쿨은 동시대 패션 천재들의 모교다. 존 갈리아노, 스텔라 맥카트니, 피비 파일로, 리카르도 티시, 크리스토퍼 케인 등 지금 패션계를 주름잡는 많은 수의 디자이너가 런던에 자리한 패션 스쿨 출신이다. 그리고 그들 대부분은 루이즈 윌슨(Louise Wilson) 교수 아래에서 공부했다. 그녀는 혹독하게 학생들을 몰아붙이기로 유명하지만 그녀 아래서 배운 학생들은 모두 그녀를 인생의 스승으로 꼽곤 한다. 하지만 이곳에서 석사과정을 마친 맥퀸만큼은 그렇지 않았다. 반항적인 그가 호랑이 선생님에게 마냥 순종할 리 없었다. 책에서는 맥퀸과 윌슨의 삐걱거리는 관계가 꽤 흥미롭게 이어진다.

<니힐리즘> 패션쇼에서 가장 먼저 런웨이에 등장한 옷은 밑위가 아주 짧은 로라이즈 팬츠 ‘범스터’였다. 한 패션 기자는 맥퀸의 범스터에서 “위로 보이는 엉덩이골은 귀부인의 침실이라기보다는 건축 부지에 더 가까워 보인다”고 표현했다. P. 182

1993년 10월 런던에서 선보인 데뷔 패션쇼에서 악명 높은 디자인은 바로 ‘범스터’ 팬츠. 엉덩이골이 다 드러날 정도로 밑위가 짧은 팬츠는 90년대 가장 영향력 있는 아이템 중 하나였다. 섹스에 대한 공격적인 태도를 담은 컬렉션에 악평은 쏟아졌지만, 패션계 모두 이 범스터 때문에 맥퀸이라는 악동을 알게 되었다.

지방시와 계약을 맺고 런던으로 돌아온 맥퀸은 파리에 함께 갈 팀을 꾸리기 시작했다. 케이티 잉글랜드와 트리노 버케이드, 사이먼 코스틴, 샘 게인스버리, 세라 버튼, 숀 린, 조명 전문가 사이먼 쇼두아, 세바스티안 폰스, 디자인 어시스턴트 캐서린 브릭힐이 모였다. “이들이 특별하고 개성 있고 각자 맡은 분야에서 최고라서 골랐어요.” 맥퀸이 설명했다. P. 283

당대의 라이벌이었던 존 갈리아노가 디올 하우스의 크리에이티브 디렉터로 옮겨간 후, 맥퀸은 지방시 하우스를 물려받는다. 그리고 곧 상상도 하지 못한 연봉을 받으며 파리로 넘어간다. 당시 그와 파리로 건너간 친구들의 이름 중 낯익은 이름이 있다. 세상을 떠나기 전까지 함께했던 스타일리스트 케이티 잉글랜드와 그가 떠난 뒤 브랜드를 물려받은 사라 버튼. 그 누구도 다루지 못할 정도로 까다로운 그였지만, 때로는 주위의 인물에 충성을 다하는 성격을 찾아볼 수 있다.

맥퀸은 2006년 3월 3일에 발표한 <컬로든의 미망인> 패션쇼에서 다시 한번 케이트 모스를 지지한다는 의사를 표현했다. 패션쇼가 끝나자 무대에 설치되어 있던 유리 피라미드 속에서 모스의 홀로그램이 나타났다. 공기처럼 가벼워 보이는 시폰 드레스를 입은 아름다운 형체는 마치 신기루처럼 일렁였고, 영화 <쉰들러 리스트>에서 존 윌리엄스가 작곡한 잊지 못할 주제곡이 울려 퍼졌다. P. 477

상상을 초월한 무대장치를 활용하던 맥퀸의 아이디어가 돋보였던 컬렉션. 당시 코카인 사건으로 대중의 질타를 받았던 케이트 모스를 홀로그램으로 무대에 올리면서 또다시 논란이 되었다. 자신만이 지닌 아이디어를 완벽하게 재현하면서 화제가 될 만한 기획을 빼놓지 않는 맥퀸의 장점이 돋보였던 장면. 이 외에도 맥퀸의 팬이라면 흥미를 가질 만한 스토리는 넘쳐난다. 그를 괴롭혔던 어린 시절의 기억부터 그를 스쳐 지나갔던 남자들, 그리고 삶을 맺을 즈음 그가 어려운 선택을 하는 배경까지. 작가의 치밀한 조사와 연구는 가십처럼 다가올 법한 구절도 그의 삶 일부임을 인정하게 만든다. 맥퀸이라는 인물의 삶을 알고 싶다면, 빼놓을 수 없는 책이 될 것이다.

추천기사

-

리빙

가장 아름다운 호텔로 선정된 ‘더한옥헤리티지하우스’

2024.12.05by 오기쁨

-

Culture

처음 뵙겠습니다, 영화로 만나는 ‘에드워드 호퍼’

2024.11.29by VOGUE

-

패션 아이템

성숙한 여인들이 갈색 드레스 입는 법

2024.12.06by 안건호, Renata Joffre

-

패션 화보

차은우가 혼자만의 휴일을 완전하게 보내는 법

2024.12.06by 이인정, 조영경

-

패션 트렌드

자세한 럭셔리! 20년 전 런웨이에서 배우는 '가방 꾸미기' 트릭

2024.12.11by 이소미, Emma Bocchi

-

패션 트렌드

칙칙한 겨울 룩을 환기해줄 컬러 조합

2024.12.11by 안건호

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물