끝없는 지평선, 고비사막에서 마주하는 황홀경 4

끝없이 이어지는 지평선을 본 적 있나? 몽골에선 그 말이 유독 더 와닿는다. 나무 한 그루 없이 풀만 자라는 고요한 평야, 그 위에 말과 양, 낙타가 천천히 걸음을 옮긴다. 공항을 나서는 순간부터 다른 세상에 발을 내디딘 듯, 울란바토르의 칭기즈칸 국제공항은 초원 한가운데 외롭게 놓인 섬 같았다. 와이파이도, 신호도 닿지 않는 그 길에서 우리는 ‘고비사막’이라는 목적지를 향해 하루 500km 넘게 이동했다. 사막으로 가는 길에서 마주한 풍경을 소개한다.

1. 차간수바르가(Tsagaan Suvarga)

먼 옛날 이곳은 바다였다고 한다. 지금은 바람과 모래, 시간이 만든 황폐한 절벽만 남았다. ‘하얀 불탑’이라는 별명을 지닌 차간수바르가는 단순한 사막 지형이 아니다. 겉보기엔 평지처럼 보여도 가까이 다가서면 아찔하게 깎인 절벽과 바위가 정체를 드러낸다. 색색의 바위는 병풍처럼 이어지고, 빛바랜 식물은 손만 대면 바스러질 정도로 메말랐다. 이곳을 걸을 때면 과거로 떨어진 듯한 착각에 빠진다. 열기와 바람이 얽혀 얼굴을 스치고, 발밑에서 사각거리는 모래 소리가 잊을 수 없는 감각으로 남는다. 차에서 내려 절벽 아래로 내려서면, 그 광활한 침묵이 온몸을 감싼다. 묘하게 신비롭고 웅장한 벌판에 서서 몽골에 왔음을 깨닫는다.

2. 욜린암(Yolyn Am)

사막과 초원의 이미지를 품은 몽골에서 욜린암은 전혀 다른 풍경을 보여준다. 절벽 사이로 깊이 파인 협곡, 그 안에는 여름에도 얼음을 볼 수 있는 계곡이 있었다. 지구온난화로 이제 여름엔 얼음이 드물지만, 서늘한 공기는 여전하다. 이곳 이름의 유래는 ‘욜’이라는 독수리에서 왔다. 실제로 협곡 사이를 걷다 보면 머리 위를 맴도는 맹금류를 쉽게 볼 수 있다. 말을 타고 협곡 입구까지 천천히 이동하다가, 가파른 계곡 사이에서는 두 발로 이동한다. 뜨거운 여름날에도 두툼한 외투를 겹쳐 입어야 할 만큼 찬 공기가 신비롭다. 좁은 골짜기와 거대한 바위, 덩어리째 놓인 산이 쏟아질 듯 웅장하다.

3. 바얀자그(Bayanzag)

바얀자그는 붉은색 절벽과 붉은 땅이 끝없이 이어진다. ‘불타는 절벽’이라는 별명답게 온통 불그스름한 황토와 바위, 절벽이 가득하다. 이곳은 공룡알 화석이 처음 발견된 역사적인 장소이기도 하다. 고요한 바람에 붉은 사암이 사각거리며 먼지를 일으키고, 절벽 위에 서면 오래전 시간 속을 걷는 듯한 느낌이 든다. 볕이 내리쬐는 한낮보다 해가 뉘엿뉘엿 넘어갈 즈음의 바얀자그가 더 아름답다. 붉은색과 노란색이 겹겹이 쌓이며 풍경이 살아 움직이는 듯한 감각. 낮에 보아도 이곳 풍경은 뜨겁다. 멀리서 피어나는 아지랑이가 환각 속을 걷는 듯한 여운을 남긴다.

4. 홍고린엘스 Khongoryn Els

이 여정의 절정은 단연 홍고르엘스였다. 해발 300m, 길이 180km에 이르는 거대한 사구. 멀리서부터 보이던 황금빛 언덕은 아무리 다가가도 가까워지지 않을 만큼 장대했다. 마침내 도착한 순간엔 사막의 신기루에 들어선 듯 기묘한 기분이다. 홍고르엘스는 고비사막의 일부로 ‘노래하는 모래언덕’이라 불린다. 모래알이 바람에 스칠 때마다 들려오는 속삭임, 그 안에 얽히는 발자국 소리와 거친 숨결이 어우러져 자연이 부르는 노래처럼 느껴지기 때문에 붙은 별칭이다. 90도 경사에 가까운 모래언덕을 오를 땐 고요함조차 호흡의 무게로 깨진다. 정상에 서면 사막은 다시 침묵하며 광활하게 펼쳐진다. 그 아래에는 사라진 유목민의 흔적, 반쯤 묻힌 뼈와 날아다니는 매의 그림자. 그 모든 장면이 이곳이 바로 ‘몽골’임을 증명한다.

네 곳 모두 다른 빛과 온도를 지녔지만, 결국 하나의 길로 이어진다. 초원의 들꽃 향기에서 시작해, 사막의 정적 속으로 들어가는 여정. 그 사이에 만난 절벽, 협곡, 언덕은 각각의 풍경보다 더 오래 가슴에 남는다. 드넓은 자연 속에서 사람은 그저 작은 생명체라는 것을 다시 깨닫게 한다.

- 포토

- 엄지희

추천기사

-

라이프

결혼 생각이 없다며 이별을 고한 전 남친, 왜 바로 다음 여자와는 결혼했을까요?

2026.01.06by 김현유, Jenna Ryu

-

라이프

‘2/3 법칙’으로 스타일 균형 잡기

2026.01.07by 오기쁨

-

여행

이탈리아에서 만나는 최고의 에어비앤비, 풀리아부터 돌로미티까지

2025.12.22by 엄지희, Nicole Kliest

-

라이프

운동에도 에티켓이 필요하다

2025.03.20by 오기쁨

-

여행

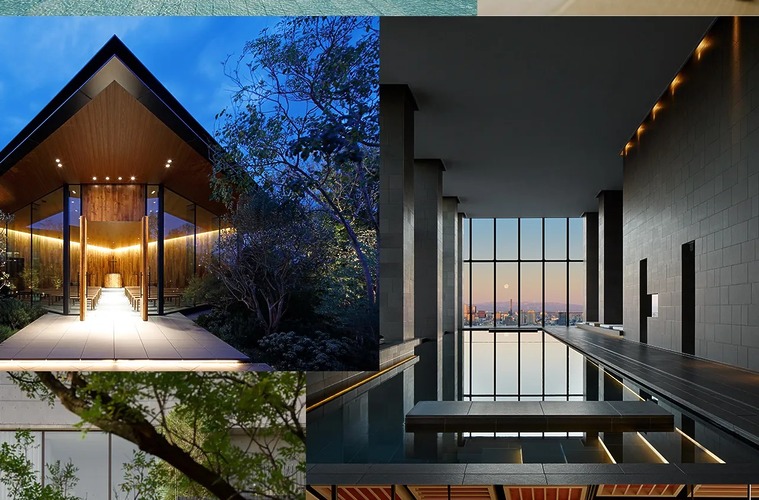

도쿄 최고의 호텔, 현대적인 료칸부터 부티크 호텔까지

2025.12.19by 엄지희, Christina Liao

-

라이프

수면의 질과 음모론의 관계

2025.03.13by 오기쁨

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물