회사에서 울었더니 이런 일이 벌어졌다

회사에서 울었다. 그 때문에 파운드화는 요동치고 능력은 폄하됐다. 직장에서 눈물은 마이너스라는 금기를 해제할 때다. 지금껏 숨어서 운 여성들의 눈물 모아.

영국에서 가장 비싼 눈물. 7월 2일, 영국 재무장관의 눈물 얘기다. 영국 하원에서 열린 총리 질의 시간, 복지 개편안을 두고 공방이 벌어졌다. 이들의 토론은 볼 때마다 정치 드라마 같고 당사자들도 카타르시스를 느끼는 듯 보인다. 그래서 부럽다. 문제는 총리가 답변하는 중에 뒤쪽에 앉은 레이첼 리브스(Rachel Reeves) 재무장관이 눈물을 흘렸다는 것. 또르르 한 방울, 다시 두 방울. 운다기보단 눈물이 저도 모르게 나왔다는 표현이 맞을 거다. 아무도 그런 자리에서 공개적으로 울고 싶지 않을 테니까.

안타깝게도 이 눈물 캡처는 다음 날 뉴스에 도배됐고, 아마도 평생 그녀를 따라다닐 테다. 진짜 문제는 그 후 국채 금리가 올라가고 파운드화와 주가는 하락했다는 것이다. 미디어는 눈물의 이유를 분석했다. 총리가 그녀의 거취를 묻는 말에 뚜렷한 답변을 하지 않아서라고 했다. 그러니까 노고는 몰라주고 자신을 자르려는 상사에게 섭섭해서라고 간편하고 무성의하게 풀이했다. 비싼 눈물에 너무 값싼 해석이다. 혹시 그녀가 여성이고 공개적인 자리, 그것도 직장에서 울었다는 이유로 폄하한 건 아닐까.

나는 언제 마지막으로 직장에서 울었지? 생각나지 않는다. 10년 전만 해도 때때로 울었다. 회사 화장실에서, 계단에서, 탕비실에서. 퇴근 후에도 술 마시면서 일 얘기하다가, 번아웃 왔을 땐 베갯잇에. 그 사이 사랑과 이별을 하고 반려동물을 떠나보내고 배우 박정자의 <엄마는 오십에 바다를 발견했다>를 보면서 울었지만, 그것들과 비교하면 직장 눈물의 농도가 훨씬 진했다. 무력감과 억울함, 한탄, 분노가 버무려져서. 2020년에 출간한 나의 에세이집 제목도 ‘누구나 한 번쯤 계단에서 울지’다. ‘정말 누구나 한 번쯤 그러지 않나요? 저만 이렇게 힘든 거 아니잖아요?’라는 호소와 공감에 기대 한 권이라도 더 팔리길 바랐다.

자, 다시 최근 언제 직장에서 울었는지 되짚어본다. 올해는 확실히 없다. 지난해에도 없는 것 같고, 재작년은··· 그 사이 냉혈한이 되었나. 내가 그렇게 싫어하던, 나 편해지자고 남 울리는 인간이 된 건가.

이 질문은 죄책감과 함께 요 며칠 나를 따라다녔다. 처음엔 쌓인 경험치만큼 눈물의 제어력이 강해졌다고 합리화했다. 난 성장한 거야! 그러다 레이첼 장관의 눈물에 왈가왈부하는 기사를 읽으면서, 어쩌면 스스로 직장에서 우는 것을 금기시하지 않나 싶었다. 울 때 화장실이나 계단을 찾은 것도, 비공개로 하기 위해서 아닌가. 직장에서 울면 감정 통제 안 되는 미성숙한 사람으로 비치고, 그만큼 일도 못하는 사람 취급을 받을까 봐.

그렇다면 최근에 직장에서 우는 사람을 목격한 적은? 4년 전인가, 선배가 사무실 책상에 엎드려 울었다. 퇴근할 때까지 참거나 계단으로 피신하기에는 감정을 주체할 수 없었나 보다. 선배가 인터뷰한 작가가 계속 전화를 걸어 괴롭혔다. 결국 돈을 달란 얘긴가, 아니면 무릎 꿇고 사죄하란 건가, 속내를 시원히 드러내지 않아 답답해 미칠 노릇 같아 보였다. 확실하진 않다. 파티션 너머로 들린 정황이 그래 보였을 뿐이다. 울고 있는 그녀에게 사정을 자세히 묻지 않았다. 모르는 척 키보드를 더 크게 두드리다가 자리를 피했다. 나로선 배려였다. 지금 생각하면 뭔가 위로라도 해야 했나 싶지만, 왠지 선배가 운다는 사실을 내가 재확인하지 않길 바랄 것 같았다. 직장 내 공개 눈물이란 ‘금기’를 깼으니까.

다른 친구도 직장에서 울었다고 고백했다. 곧 “후회한다”고 덧붙였다. 당시에는 후배들도 함께 울며 공감의 바다가 됐지만, 결국 자신이 너무 감정적으로 보였을 거라며 자책했다. “왠지 내 다른 능력도 같이 폄하된 기분이야.”

우린 직장에서 우는 것에 가혹한 기준을 들이대고 있다. 특히 여성에게. 페미니스트 자선단체 포셋 소사이어티(Fawcett Society)의 최고경영자 페니 이스트(Penny East)는 <가디언>에 재무장관 레이첼의 눈물을 이렇게 평했다. “방(의회)에서 수년 동안 남자들은 울부짖었는데, 여성이 눈물 한 방울로 좌절감을 드러낸 것에 과잉 반응 하지 말아요. 그녀가 자기 일을 할 수 없다는 신호로 해석해서도 안 되죠. 이런 비판은 성차별이자 고정관념이에요.” 장관직은 힘들다. 물론 다른 직장인도 힘들다. 페니의 주장에 따르면 남성이 직장 내 스트레스와 압박감, 좌절감을 분노나 괴롭힘 등으로 풀어내면 ‘어쩔 수 없는 일’ ‘다소 괴짜 같은 사람’으로 받아들이지만, 여성이 그런 행태를 보이면 ‘성격적인 문제’ ‘감정적인 대응’으로 여긴다는 것이다. 남성이 직장에서 울면 뭔가 대단한 일이 벌어진 것 같고, 여성이 그러면 통제력 미달이나 투 머치 감성이라고 치부된달까.

레이첼의 눈물을 지지하는 자들은 그녀의 ‘눈물 짤’이 직장에서 울면 안 된다는 금기를 조금은 부쉈다고 옹호했다. 다음 날 레이첼은 정부 행사에 참석해 그 일과 관련해 언급했다. 남색 재킷은 전날과 동일했으나 흰 셔츠에서 붉은 셔츠로 바뀌었다. 얼굴이 훨씬 생기 있어 보였고, 이를 노리지 않았을까 싶다. “그건 어제의 일이에요. 오늘은 새로운 날이고 그저 일을 계속하고 있어요.” 눈물의 유발 요인을 묻자 개인적인 문제라고 답변을 거부했다. 이날 금융시장은 전날의 출렁임을 회복했다. 해명도 파워 있다.

직장 내 많은 눈물이 직업적 좌절에서 비롯된다. 성격 결함이 아니다. 노고에 걸맞지 않은 보상, 공평하지 않은 대우, 잘하지 못하는 데 대한 책망, 난제 앞에서의 무력감 등을 나 역시 겪었다. 지금 내 나이와 경력이 부끄러운 이유는 그만큼 잘하지 못하기 때문이다. 내 능력치는 입사 3년 차와 비등한 것 같다. 지적 수준이나 놀고 싶은 마음은 대학생 때와 크게 달라지지 않았다. 신입 사원 때 10년 차 선배에게 그쯤 되면 편안해지냐고 물었다. 그가 허공을 응시하며 읊조렸다. “매일 줄타기하는 기분이다.” 그 선배는 오십이 되었다. 여전히 잡지를 만든다. 몇 달 전 만났는데 마감 기간이라 그런지 눈이 충혈되어 있다. 나는 씁쓸히 옆자리 후배를 바라본다. 어쩌니, 네버엔딩인가 봐. 비교해서 미안하지만 2015년 그리스의 부채 위기 시절, 앙겔라 메르켈 전 독일 총리는 다른 의견을 가진 버락 오바마 당시 미국 대통령과 회담하던 중 “압박감에 울음을 터뜨렸다”고 말했다. 이 좌절을 그녀의 무능력으로 볼 수 없다. 우리 몸은 스트레스에서 살아남기 위해 눈물을 내보낸다.

요즘엔 직장에서 눈물 금기는 구식이고 오히려 활용하라는 의견도 있다. 눈물로 대두되는 감성지수는 강점이라는 것. 진정성 있는 울음은 그만큼 일에 마음을 주었다는 방증이며, 공감대로 팀원을 통합할 수 있다. 임상심리학자 애드 핀헤르후츠(Ad Vingerhoets)는 자신의 논문에서 “눈물에 타당한 진심이 보인다면 따뜻하고 공감력이 뛰어나고 정직하며 신뢰할 수 있는 사람으로 판단된다”고 말한다. 친구, 동료, 상사로 삼고 싶은 사람 말이다.

하지만 내가 ‘진정성 있게 힘들어서’ 운다면 소용없다. 수근거림이 들린다. “왜 저래.” “자기만 힘든가.” 그런 눈물은 침대의 베갯잇에 흘려야 한다. 모두가 말 못할 슬픔을 묶어두고 출근할 테니까. 직장 내 울음이 덜 터부시되는 시대라 해도 가려 울어야 한다. 일에 대한 좌절, 타인을 위한 눈물일 때 공감과 지지를 받을 수 있다. 그렇다면 나는 언제 동료나 후배를 위해 마음을 썼던가. <TV 동물농장> 보면서는 잘 우는데··· 난 멀었다. “네가 그런 인간인 걸 인정하다니 성숙하구나”라고 친구가 말했다. 고맙다, 친구야.

지금 내 눈물은 남몰래 종결어미로 활용되는 듯하다. 고됨이 나도 모르게 턱밑까지 쌓이면, 드라마의 평범한 장면에서 괜히 눈물이 난다. 로맨틱 코미디의 결혼식 엔딩에서 생의 덧없음이 상기되면서 말이다. 종결어미 눈물은 청유형(그래, 다시 가보자꾸나), 의문형(안 하면 어쩔 건데?), 평서형(나는 살아간다)으로 이어지고, 다시 사회로 돌아가게 돕는다. 다만 이제 직장에서 눈물이 나오는 어느 날엔 참지 않으려 한다. 울 만하니까 울겠지. 그 정도 믿음을 나에게 갖고 싶다. 그나저나 다음 에세이 제목은 ‘누구나 한 번쯤 대놓고 울어도 됨’이라고 해야 하나. 나무에 미안하니 일단 묻어두겠다. VK

- 피처 디렉터

- 김나랑

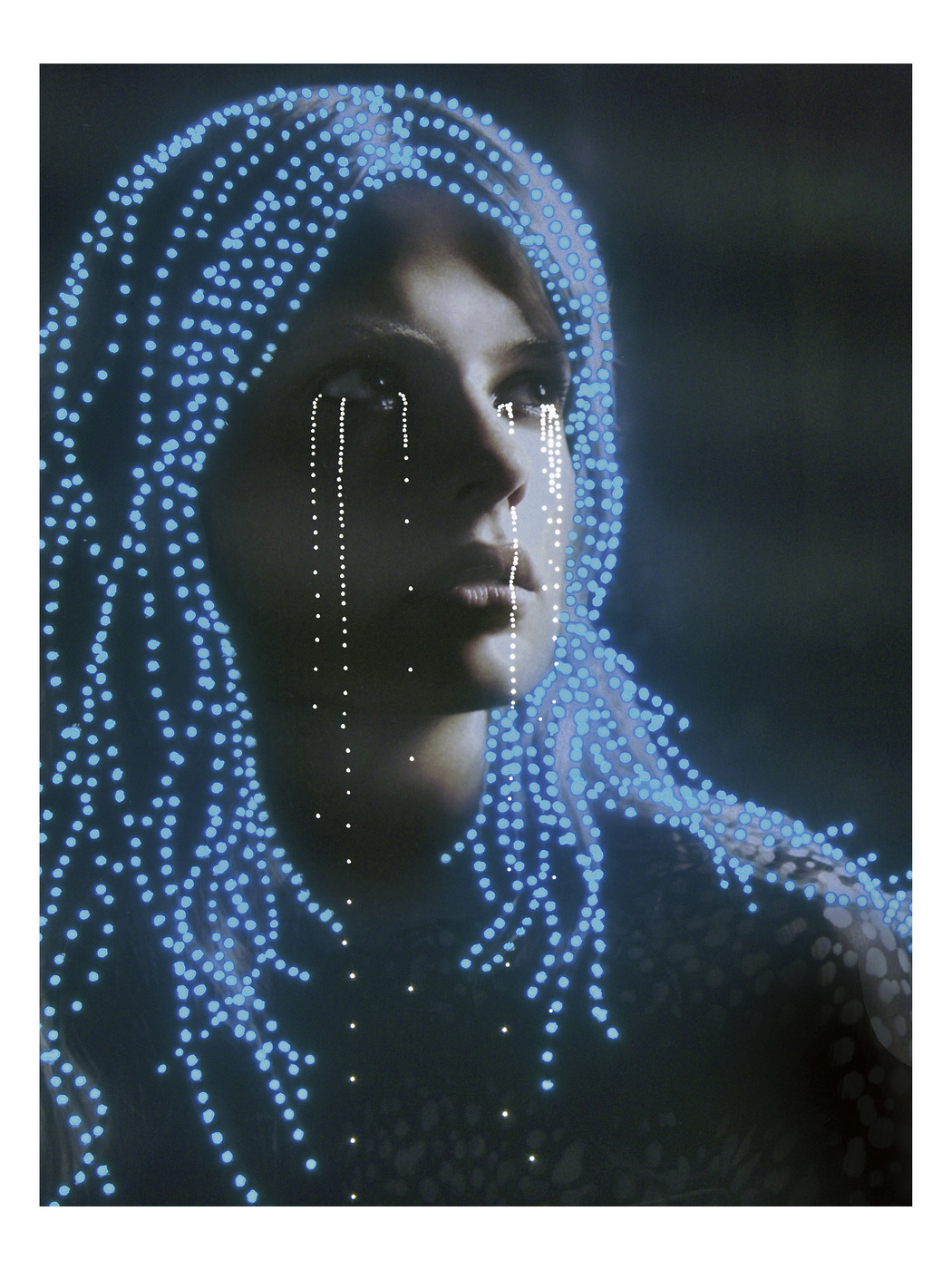

- 아티스트

- Daniele Buetti, Bernhard Knaus Fine Art, Frankfurt, Germany

추천기사

-

패션 화보

김나영 & 마이큐 패밀리 “새로운 시작”

2026.02.02by 유정수

-

패션 뉴스

'보그'가 단독 입수한 '악마는 프라다를 입는다 2' 스틸 컷!

2026.02.02by 안건호, Anna Cafolla

-

아트

멀고도 낯선 중동, 아직 그들을 만나지 못했을 뿐

2026.01.09by 하솔휘

-

패션 아이템

이제 롱스커트 같은 '이 바지'를 자주 보게 될 거예요

2026.01.30by 하솔휘, Paulina Berges

-

엔터테인먼트

팬걸은 자라서 무엇이 될까? ‘아이돌아이’

2026.01.15by 이숙명

-

아트

패션이 그림에 들어왔다

2026.01.16by 김나랑

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물