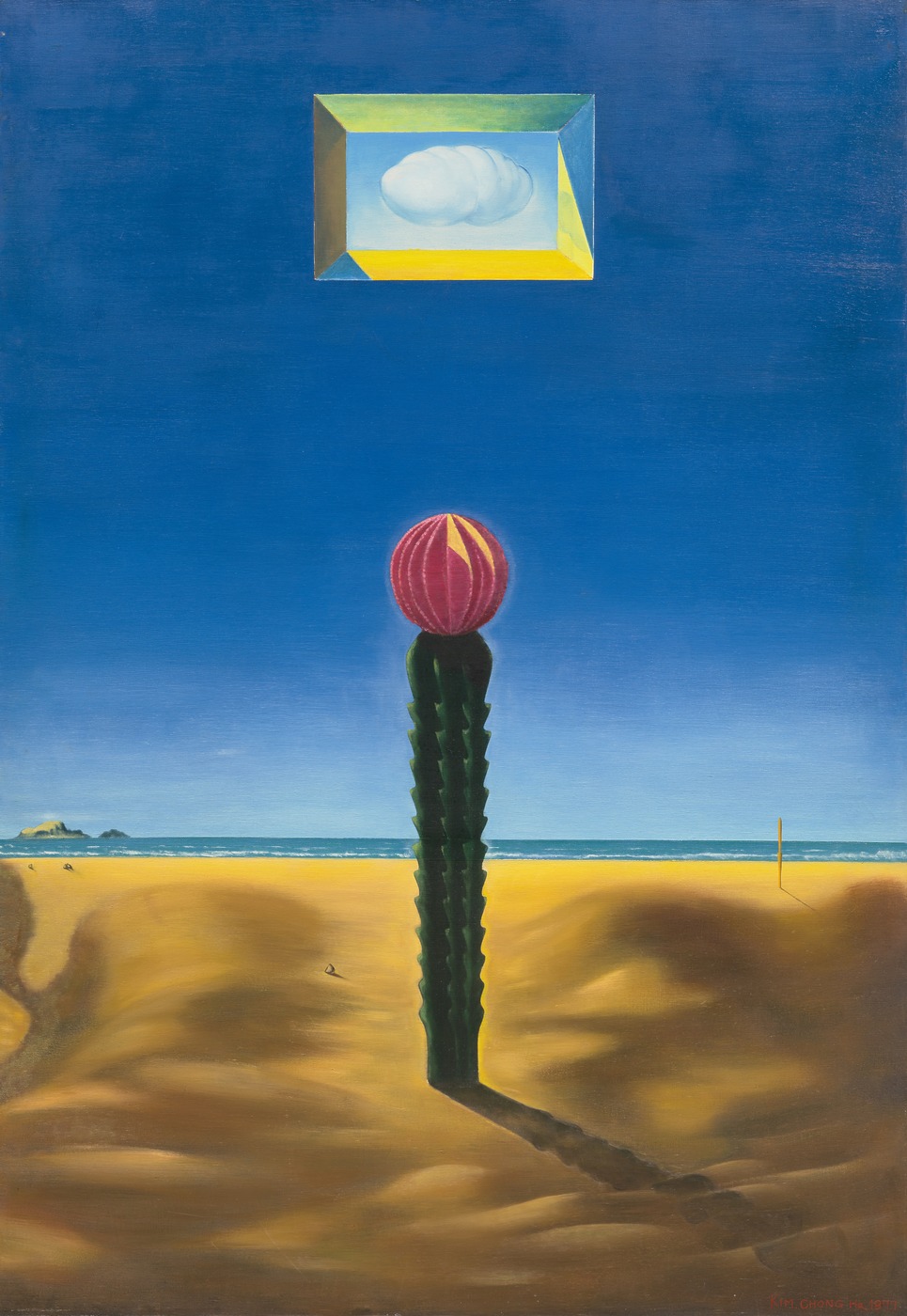

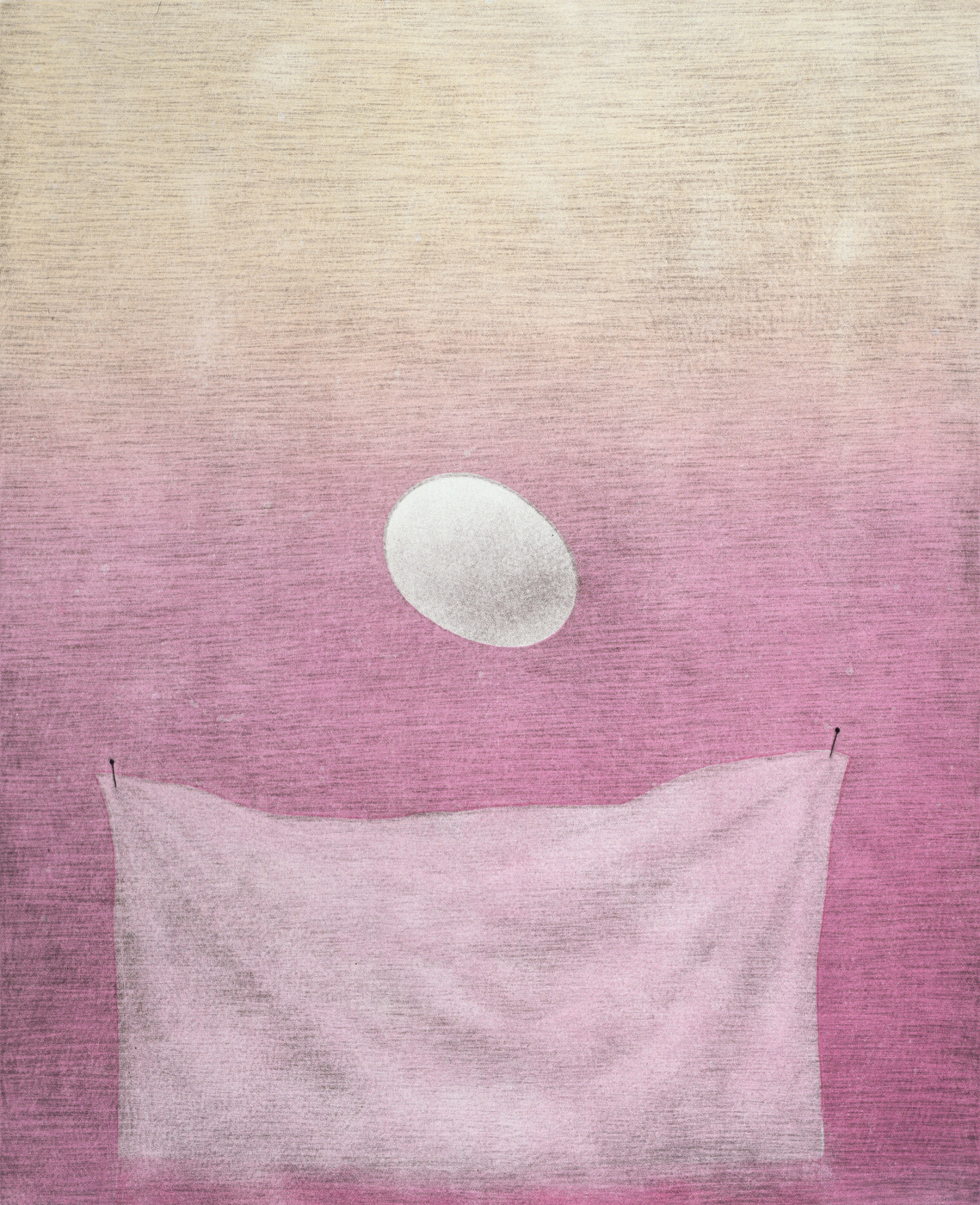

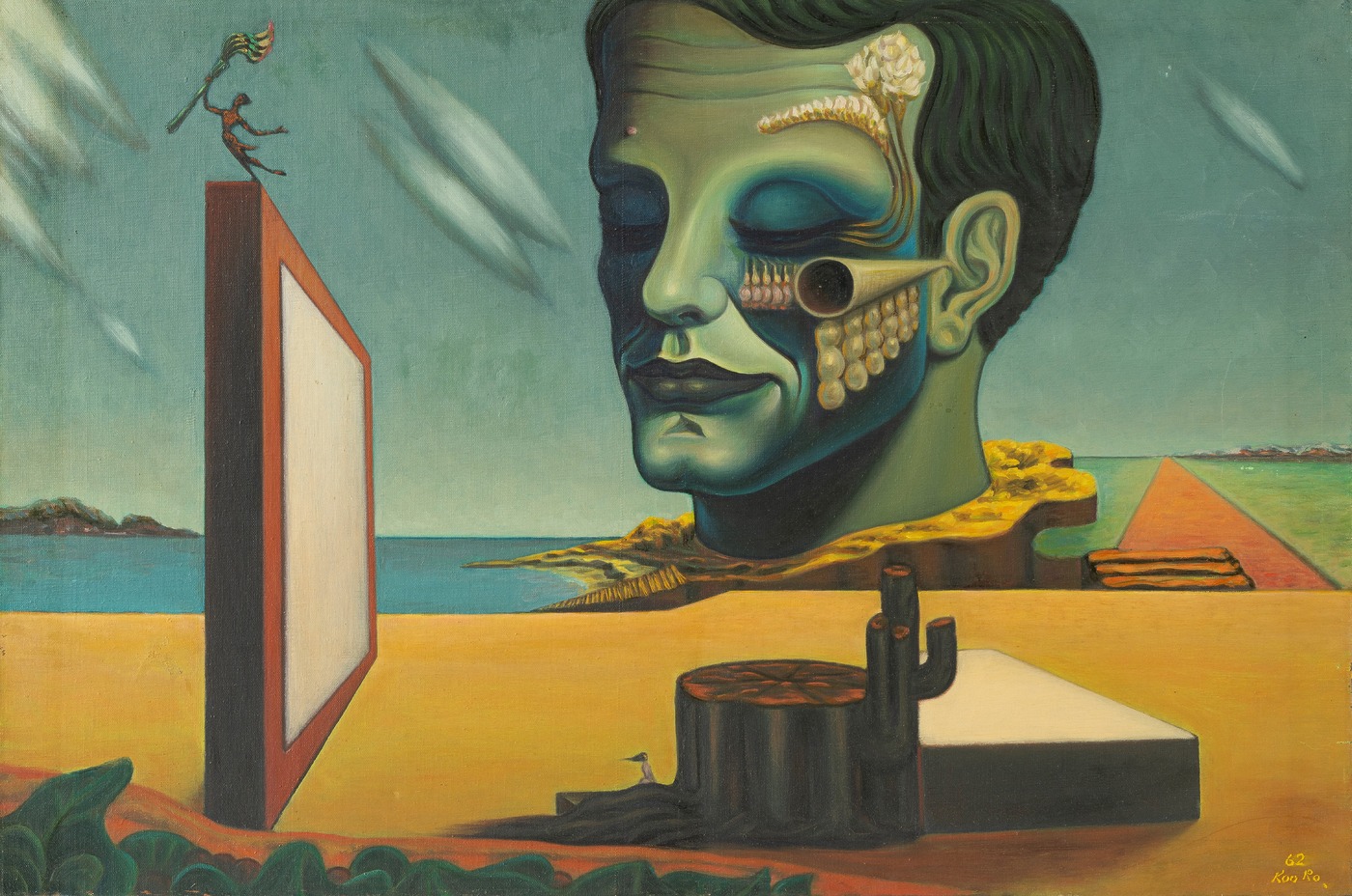

미쳐야 했던 시대, 이름조차 불리지 않았던 그들 ‘초현실주의와 한국근대미술’展

한국의 미술 역사는 서구의 미술 사조와 따로 떼어 생각할 수가 없습니다. 현 세계에서 통용되는 예술 혹은 미술 자체가 다름 아닌 서구에서 시작된 것이니까요. 특히 동시대가 아니라 근대로 거슬러 올라가면 그 간극은 더 커집니다. 국립현대미술관 덕수궁관에서 오는 7월 6일까지 열리는 <초현실주의와 한국근대미술>전은 당시 한국 화단에서도 낯설고 드물었던 초현실주의 작가들의 작품을 대거 소개하고 있습니다. 같은 이유로, 상대적으로 자주 다뤄지지도, 소개되지도 않았던 김욱규, 김종남, 일유 김종하, 신영헌, 구로 김영환, 향보 박광호 등의 작품을 만날 수 있는 흔치 않은 기회인데요. 이름만큼 낯선 이들의 혁신적이고 신선한 작품, 기이하고 기묘한 작업이 며칠이 지난 지금도 여전히 제 기억에 남아 있습니다.

<초현실주의와 한국근대미술>전은 20세기 한국 미술사에서 소홀히 다룬 작가를 발굴하고 재조명하기 위한 ‘근대미술가의 재발견’ 시리즈의 일환입니다. 2019년에는 자의 혹은 타의에 의해 절필해야 했던 여섯 작가를 다룬 적이 있지요. 어쨌든 두 번째 시리즈인 이번 전시에서는 한국 근현대미술사의 틈새에서 피어난 한국식 초현실주의 작업의 면면을 살펴봅니다. 현실주의는 이성의 지배를 받지 않는 공상, 환상의 세계를 중요시하는 예술 사조로 알려져 있습니다. 특히 앙드레 브르통의 <초현실주의 선언>(1924)이 발표된 지 100년 되던 해인 지난 2024년 가을에는 파리 퐁피두 센터에서도 이를 기념하기 위한 <초현실주의(Surrealism)>전을 대대적으로 열어 크게 화제가 됐는데요. 시기적으로 보아도, 전 세계에 큰 영향을 끼친 초현실주의가 당시 한국의 문화 토양에서 어떻게 발전했는지 살피기에는 적기가 아닐까 합니다.

화가로서의 재능을 초현실주의에 내맡긴 이들의 작품은 실로 은유적입니다. 구상 회화처럼 상황을 정직하게 드러내는 게 아니라 자신의 생각과 상황을 환상적인 모티브를 통해 강력하게 시사하기 때문입니다. 예를 들어 마나베 히데오라는 이름으로 살았던 김종남은 ‘대치하는 풍경’을 통해 일본 사회에서 몸을 숨기고 살아가는, 정글의 동물 같은 자신을 드러냅니다. 한편 박광호의 ‘무제’라는 작품은 더 그로테스크한데요, 고깃덩어리인지 무엇인지 모를 대상이 목과 손발이 잘린 채 누워 있습니다. 박광호는 한국전쟁 당시 학도병으로 전쟁을 경험했고, 이후에도 억압적인 시대를 살았는데요. 그가 1955년에 ‘끊어버린 왼 손목’라는 시를 직접 쓰기도 했다는 이야기를 듣고 나니, 이 그림이 작가의 처절한 시대정신을 기괴하게 표현하고 있다는 확신이 듭니다.

초현실주의는 1920년대 말부터 1930년대 초에 처음 이 땅에 소개되었지만, 알다시피 당대의 사회 문화적인 분위기는 혁명, 저항, 부조화, 유머 등을 추구한 이 생생한 흐름을 제대로 받아들일 수 없었습니다. 따라서 이들은 어떤 사조를 형성하기보다는 독자적으로 활동해야 했습니다. 중심에 선 적 없었기에 주목을 받을 수도 없었겠죠. 빠르게 잊혔을 것이고, 미술사에서 회자되어 영광을 누릴 기회도 드물었을 겁니다. 하지만 약자로 살기를 망설이지 않았던 이들이야말로 한국 미술의 다양성을 완성하는 방점과도 같은 존재가 아닐까요. 누구나 미치거나 죽지 않고는 살 수 없었던 그 척박한 시대에 이상과 현실, 인간의 창조 본능과 세상의 질서 사이에서, 자신의 작업과 세상을 정직하게 대면한 옛 화가들의 존재가 어쩐지 더욱 소중하게 느껴지는 오늘입니다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물