짧아서 OK! 초단편 소설

책은 읽고 싶지만 시간이 없다고요? 긴 글은 부담스럽다고요? 그래서인지 단편을 200페이지 내외의 단행본으로 출간하는 것이 유행이지요. 그중에도 ‘초단편 소설’을 아시나요? 2,000자 내외의 짧은 이야기로, 읽는 데 3분도 채 걸리지 않는답니다. 판다플립(www.pandaflip.com/shortStory/main)에서는 장강명, 김연수, 조남주, 성석제, 천명관, 편혜영, 최은영, 손보미 작가 등 총 50명의 기발한 초단편을 읽을 수 있어요. 기획자(김희라)에게 초단편 소설에 대해 물었습니다.

초단편 소설을 기획한 이유로 “독자들이 5,000자 이상의 글은 잘 읽지 않는다”라고 했습니다. 왜 긴 글을 기피하는 현상이 나타날까요?

많은 현대인이 독서를 위한 시간을 따로 내지 않습니다. 이동 중에, 잠깐 쉬는 시간에 콘텐츠를 소비하죠. 매체와 정보가 넘쳐날수록 수용자의 피로도는 높아져요. 점차 짧거나 요약된 글을 원하는 경향은 소설뿐 아니라 뉴스의 생산과 소비에도 많은 영향을 주고 있습니다. 결과적으로 온라인 콘텐츠 역시 스마트폰에서 서너 번의 스크롤로 다 읽을 수 있는 분량으로 맞춰지며 사람들도 그 이상의 분량은 잘 읽지 않는 현상이 반복되는 것 같아요.

초단편 소설은 짧은 분량 외에 어떤 장점이 있을까요?

초단편은 기본적으로 문학의 하위 갈래입니다. 장편, 중편, 단편, 연작처럼 소설을 담아내는 분량과 형식이자 장르이지요. 이야기의 길이를 결정하는 것은 사건의 크기입니다. 이는 각각의 길이에 어울리는 사건의 규모가 있음을 뜻합니다. 길게 다루어야 하는 이야기가 있는 반면 짧은 사건과 글에서만 느낄 수 있는 묘미와 쾌감이 있어요. 초단편은 단편과 장편이 주로 쓰이고 읽히던 소설 분야에 새로운 감각과 에너지를 불어넣을 수 있습니다. 짧은 시간에 몰랐던 작가의 완전한 소설 한 편을 접하고, 그 작가의 다른 소설로 진입하는 초석으로 삼을 수 있다는 것 또한 이득이죠.

오히려 짧은 글에만 매몰되고 다른 독서로 확장되지 못한다는 비판은 어떻게 생각하나요?

출판사에서 돈을 벌기 위해 짧은 글만 자꾸 생산해내 사람들이 긴 글을 읽지 않으면 어떡하냐는 질문은 몇 번 받았어요. 하지만 한 권의 책이나 긴 글을 읽는 것이 제대로 된 독서라는 선입견은 아닐까요? ‘책을 읽지 않아도 괜찮다’는 말에는 동의하지만 ‘이야기를 감상할 필요가 없다’는 말에는 동의하지 않습니다. 우리의 기억, 대화와 상상은 모두 이야기로 되어 있습니다. 좋은 이야기를 많이 접할수록 우리가 더 부유하고 성공한다고는 장담할 수 없지만 더 즐겁고 더 많이 슬프고 보다 선명한 삶을 살 가능성이 높다고 생각합니다. 글을 읽고 쓰지 못하는 할머니도 입에서 입으로 전해 들은 이야기를 들려주며 어린 손자의 상상력을 길러줄 수 있고, 난독증이 있는 사람도 좋은 영화를 많이 보며 훌륭한 작가가 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 ‘무엇을’ 읽어야 한다는 담론에서 벗어나 무엇이든 ‘감상하는 것이 중요하다’는 쪽으로 생각을 전환하고 독서와 감상에 대해 보다 자유롭게 받아들이는 분위기가 형성되는 것이 중요하다고 생각해요. 누군가 초단편을 좋아하고 주로 읽는다면 그것은 매몰이 아니라 천착이고 취향일 뿐이라 생각합니다. 독서광, 만화광, 영화광이 있는 것처럼 그 일부의 광이 되지 말라는 법은 없겠지요. 콘텐츠의 형태와 단위가 중요한 시대가 아니니까요.

작가들이 ‘초단편 소설’을 쓸 때 주로 어떤 점이 어렵거나 흥미롭다고 얘기하나요?

먼저 길게 쓰는 것보다 짧게 쓰는 게 어렵다는 말을 많이 해요. (1,000자만 더 쓰면 안 되겠냐는 투정 섞인 문의도 들어왔죠.) 그다음으로는 짧게 쓰기 위해 이야기를 줄인 것인가 혹은 문장을 간결히 할 것인가 고민하더라고요. 이처럼 어려운 점도 있지만 대체로 이런 시도와 논의 과정을 즐거워했어요. 생각해두었던 인물, 사건, 배경을 빠르게 이야기로 옮겨볼 수 있다는 것이 매력적이고, 나중에 쓰고 싶은 이야기의 스케치로 쓰거나, 마치 돋보기를 갖다 대듯 과거에 썼던 이야기의 한 장면을 확대해서 쓰는 방식이 흥미롭기도 하고요.

일본, 미국 등 해외에서는 초단편 소설이 어느 정도로 자리 잡은 편인가요?

<플래시 픽션 인터내셔널>의 한 대목에서 말을 빌리자면 초단편은 전 세계적으로 현대적이지만 동시에 고전적인 장르입니다. (<플래시 픽션 인터내셔널: 전 세계에서 온 아주 짧은 이야기들(Flash Fiction International: Very Short Stories from Around the World)> / 제임스 토머스, 로버트 샤파드, 크리스토퍼 메릴 편저 / W.W. 노튼 출판사 / 277페이지 참조) 일본에서는 아쿠타가와 류노스케의 <귤> 같은 짧은 소설이 높은 문학성으로 오래도록 회자되며 손바닥 장 자를 써서 장편(掌篇), 또는 잎 엽 자를 써 엽편(葉片)이라 불리는 짧은 소설의 상징이 되었고 이후 게이타이 소설(휴대폰 소설)과 같은 근현대적 매체를 통해 다시 부활했습니다. 미국에서도 문호 어니스트 헤밍웨이가 여섯 단어로 쓴(For sale: baby shoes, never worn) 이른바 플래시 소설이 영미 초단편의 원조 격인 동시에 140자 제한의 트위터에서 기성과 신인 작가들이 짧은 소설을 쓰며 현대적으로 재해석하기도 했습니다. 한국에서도 이런 짧은 소설이 없었던 것은 아닙니다. 초단편은 영미권에서 초단편을 일컫는 ‘Short Short Story’를 옮긴 말에 가깝고 본래는 프랑스어에서 온 콩트(Conte)라는 단어를 썼습니다. 최근 짧은 콘텐츠를 선호하는 경향에 맞물려 본격화된 짧은 소설을 초단편이라 부르고 있는 것이지요.

인스타그램의 전성기로 이제는 2,000자 내외도 아니고, 1~3줄 내외의 글을 선호하는 경향이 있어요. 이 글을 묶은 책이 베스트셀러가 되기도 하지요. 이런 현상에 대해 어떻게 생각하나요?

위에서 답했듯이 전통적인 형식에는 흥미를 느끼지 못하던 세대가 반응하는 것은 좋은 현상이라고 생각해요. 새로운 형식과 짧은 분량이 반드시 기존의 것으로 넘어가는 발판이 될 필요도 없다고 생각하고요. 출판의 장벽이 낮아진 것을 두고 여러 장단점이 거론되지만, 결과적으로 우리는 높고 좁은 등단의 관문을 거치지 않고도 지난 몇 해 동안 국내의 좋은 소설가와 에세이스트를 많이 만났습니다. 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타가 기존의 매스미디어를 압도하며 생겨난 현상이지요. 인스타그램과 유튜브에서 정보를 검색하는 세대에게 ‘어필’하는 형식과 글이 있다면 그 자체로 존중해야 하고, 그들과 소통하고 싶다면 공부를 마다하지 않아야 한다고 생각합니다. 사실 소설이 천박하다고 생각해 신문에 연재소설을 싣는다고 비판하던 시절이 지금으로부터 멀지 않았습니다. 지금은 일각에서 트위터와 인스타의 몇 줄짜리 소설을 백안시하더라도 머잖아 소설의 일부로 자연스럽게 받아들이리라 생각합니다. 물론 한때의 유행으로 지나갈 수도 있고요.

- 에디터

- 김나랑

- 포토그래퍼

- 스튜디오 봄봄, GettyImagesKorea

추천기사

인기기사

PEOPLE NOW

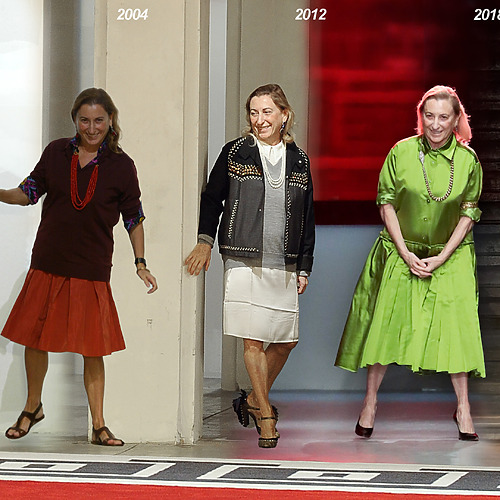

지금, 보그가 주목하는 인물