부엌 가위로 손수 머리카락을 자른 이유

부엌 가위로 머리카락을 잘랐다. 내 거니까.

나는 평생 머리카락의 노예였다. 매일 공들여 감고 말리고 떨어진 머리카락을 치우고, 묶고 풀고 염색하고 펌하고 장식한다. 가장 돈을 많이 들이는 신체 부위 중 하나도 헤어다. 케라틴으로 이뤄진 이 녀석을 윤나게 하려고 장기보다 더 많은 단백질을 먹였을 거다. 그럼에도 때맞춰 미용실 의자에 죄인처럼 앉아 원장의 ‘관리 못한다’는 구박을 듣는다. 머리카락은 두피를 보호하는 기본 목적이 있지만(뙤약볕에 가르마가 타서 아파본 사람은 알 것이다), 나를 돋보이게 하는 수단이다. 하지만 그게 정말 날 위해서였나. 출근하려고 머리를 감고, 그 사람에게 예뻐 보이려고 7시간까지도 미용실에 앉아 있었다.

어릴 때는 발모벽을 앓았다. 발모벽은 스트레스를 받거나 긴장하면 머리카락을 머리에 구멍이 날 만큼 뽑는 충동 조절 장애다. 머리카락 자극이 약해지면 눈썹을 핀셋으로 뽑아 지금도 한쪽 끝이 희미하다. 최근 친구 아들이 발모벽으로 정신과 상담을 받는다는 소식에 ‘아, 나도 치료가 필요했구나’ 알았다. 10대 때보다는 덜하지만 지금도 컨디션이 안 좋으면 나도 모르게 뽑는다. 머리카락이 굵고 꼬불거릴수록 기분이 나아진다. 때론 남들도 나만큼 머리카락에 집착하는지 궁금했다.

지난겨울 ‘머리카락 고난사’라는 단편소설을 썼다. 실은 머리카락이 사람을 숙주로 살아가는 생명체로, 목표는 우리를 괴롭히는 것뿐이라는 서두로 시작한다. 미친 듯이 생산하고 탈락시켜 노동하게 만들며, 온갖 냄새와 더러움은 다 흡수해 매일 씻겨주고 달래줘야 잠잠해지는 8만~12만 개의 객체들. 주인공은 이들을 싹 다 제거해 해방된다는 ‘졸작’이었다. 내가 후련하려고 쓴 이 소설에 합평 모임의 한 남성은 이렇게 말했다. “제가 탈모라 공감이 어렵습니다.” 다른 여성 회원들은 적극적이었다. “나만 이런 생각한 게 아니구나“ “진짜 밀어버리고 싶을 때가 한두 번이 아니다” “귀찮아 죽겠다” “인간답게 살려면 할 게 왜 이리 많냐” “그럼에도 왜 우린 못 밀어버리나” “헤어는 족쇄다, 신분제다” “맞다, 신발과 헤어 상태가 부를 보여준다, 기분 나빠” 등등. <Hair: A Human History>를 쓴 커트 스텐은 이렇게 말했다. “머리카락은 의사소통 능력이 뛰어납니다. 첫눈에 건강, 성욕, 종교, 권력의 메시지를 보내죠. 일례로 길고 정돈되고 때론 복잡한 헤어는 그것을 할 만한 여유와 재력을 암시하죠.” 그리고 이렇게 덧붙였다. “단발머리처럼 짧은 헤어스타일이 20세기에 유행한 것은 우연이 아니에요. 여성들이 반발하기 시작한 거죠.”

나는 부엌 가위로 머리를 잘랐다. 지난 여름휴가 때, 프랑스 남부에서 충동적으로. 감기에 걸려 아픈데 기운 빠진 드라이어로 머리를 말리려니 짜증이 났다. 그저 빨리 눕고 싶었다. 생각해보니 나는 머리를 감고 말리면서 소중한 시간을 얼마나 낭비했던가. 트레킹을 떠날 때마다 챙긴 샴푸와 린스는 얼마나 무거웠던가. 남자 친구에게 부엌에서 가위를 가져와 자르라고 했다. 쪼그려 앉아 휴지통에 고개를 숙였다. “얼마큼?” “잡히는 대로 잘라.” 그는 머리가 많아서 가위가 밀린다고 했다. 안 잘리려고 애쓰는 생명체 같았다. 그러다 ‘이 귀한 기회를 왜 내가 안 하고?’ 싶어 가위를 건네받아 직접 잘랐다. 싹둑! 이런 후련한 행위를 그간 타인에게만 맡기다니.

고개를 들어 욕실 거울을 보니 뻔하지, 귀밑까지 내려오는 더벅머리였다. 그런데 속 시원해서인지 예뻐 보였다. 휴지통 안에 잘린 머리칼은 기이했다. 생각해보니 머리카락이 몸에서 나가 아름다운 경우는 둘뿐이다. 소아암 환자를 위한 모발 기부 그리고 패션 혹은 예술 작품의 소재가 됐을 때. 장 폴 고티에가 2006년 F/W 오뜨 꾸뛰르에서 선보인 머리카락 모자처럼. 진짜 머리카락으로 만든 이것은 뉴욕 메트로폴리탄 뮤지엄에서 영구 소장하고 있다.

지금도 종종 가위로 직접 머리를 자른다. 뽑는 습관이 자르는 습관으로 옮겨간 것인지 모르지만 기분이 나아진다. 내 맘대로 할 수 있는 건 이뿐이라 그런가. 나는 개인적인 일탈이지만, 대의를 위해 가위를 든 여성들이 늘고 있다. 줄리엣 비노쉬가 머리를 들어 올려 가위로 자르는 영상을 보았다. “Freedom!”을 외치면서. 프랑스어가 아닌 영어로 말한 걸 보면 자기 의도가 확산됐으면 하는 것 같다. 이자벨 위페르, 마리옹 코티아르, 샬롯 갱스부르, 안나 무글라리스 등도 가위로 머리 자르는 영상을 올렸다. 한 움큼, 한 뭉텅이.

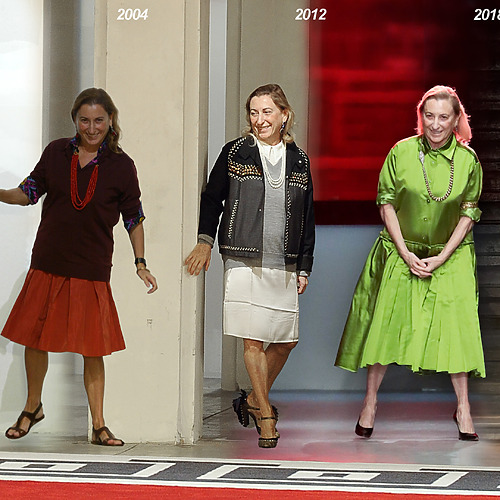

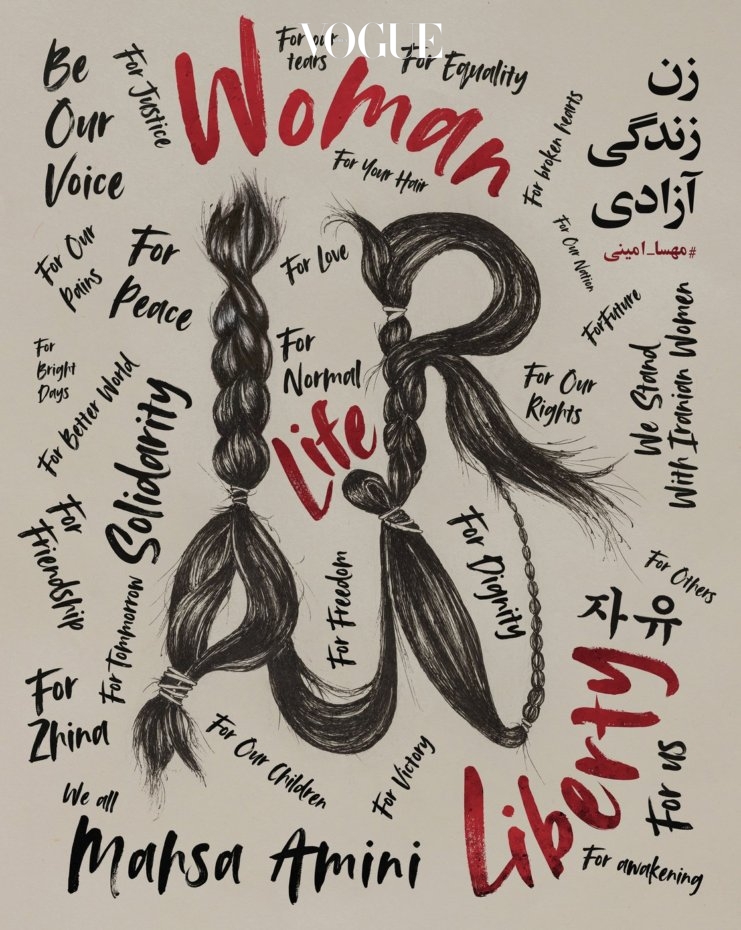

지난 9월 13일 이란의 수도 테헤란에서 머리가 보이게 히잡을 썼다는 이유로 경찰에게 체포돼, 결국 사망한 22세의 마흐사 아미니를 기리는 항거였다. 알다시피 이란에서는 여성이 히잡을 쓰지 않으면 외출할 수 없으며, CCTV와 안면 인식 프로그램, 경찰을 통해 단속한다. 장례식이 있던 9월 17일 첫 히잡 반대 시위가 열렸다. 이는 대통령 부정선거 의혹을 제기한 2009년 시위 이후 최대 규모로, 참여자 77.1%가 여성이다.(ACLED, The Armed Conflict Location & Event Data 조사) 인권 단체에선 시위자 130명 이상이 사망했다고 본다. 영국, 프랑스, 미국 등지에서 머리를 자르는 시위가 이어졌다. 여성들은 한 손에는 가위, 다른 한 손에는 머리카락을 움켜쥐고 이란의 강경 진압을 규탄했다. 줄리엣 비노쉬처럼 #mahsaamini #WomanLifeFreedom #hairforfreedom 등의 해시태그와 함께 온라인 시위를 하거나, 작품으로 동참하는 이도 많다. 샌프란시스코 사진가 아프라 푸어대드(Afra Pourdad)는 자른 머리카락으로 제작한 ‘여성, 삶, 자유’ 글자판을 든 여성들을 촬영한다. 저널리스트 샤르자드 라세흐(Shahrzad Rasekh)는 시위 현장을 포스터처럼 촬영하고, 둘 다 <보그>가 여기에 동감한다면 얼마든지 작품을 실으라고 했다. 이 칼럼에 사용된 이미지 또한 이란 아티스트 메르다드 므자데(Mehrdad Mzadeh)의 작품이다.

역사적으로 여성이 털(머리) 프레임을 썼다. (최근까지도 겨드랑이 제모 논쟁이 지난했다.) <털>의 저자 다니엘라 & 클라우스 마이어는 아득한 옛날부터 유럽 예술가들은 너 나 할 것 없이 여성의 머리카락을 찬미하거나 매도했다고 말한다. “사랑의 여신 아프로디테가 머리에 뭘 두르는 걸 본 적 있는가?” 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’만 봐도 그러하다. 대신 아궁이 앞에 붙어사는 불의 여신 헤스티아는 머리에 항상 무언가를 뒤집어쓰고 있으며, 메두사의 머리는 뱀이며, 붉은 머리를 가졌다는 이유만으로 처형된 시절도 있다. “중세 가부장제 시대에 여자가 보장된 인생을 살아갈 수 있는 방법은 두 가지였다. 화관이냐, 베일이냐. 즉 결혼이냐, 수녀원이냐의 문제다. 위의 어법에서 보여주듯 실제로 여자의 머리는 가려졌다. 화관으로든 베일로든.” 긴 머리는 어린 소녀에게만 허락됐고, 그 후 여자의 머리는 땋거나 말아 올리거나 천으로 씌웠다. 이는 앞서 언급한 이슬람 국가에서 시퍼렇게 살아 있다.

지금 내 머리는 내 것이 맞나. 누군가를 위한 라푼젤 머리가 아니라 지금 많은 여성의 손에 들린 가위를 지지한다. 어떤 머리든 당신의 선택이길. (VK)

- 아트워크

- MEHRDAD MZADEH

추천기사

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물