부첼라티가 클래식으로 미래와 소통하는 법

부첼라티의 서사 속에는 시대와 호흡하고 미래를 바라보는 방법이 세밀하게 압축되어 있다. 100년 전의 부첼라티가 지금도 생생하게 살아 숨 쉰다.

4월의 베니스는 어쩐지 좀 더 현실적이다. 무슨 얘기냐면, 소설 <베니스의 제프, 바라나시에서 죽다>의 저자 제프 다이어가 말했듯 평소 ‘진짜 베니스’는 존재하지 않기 때문이다. 진짜 베니스는 엽서와 사진, 영화 속에 있다. 베니스란 도시는 이름만으로도 판타지 장르 같은 느낌을 준다. 직접 가보면 현실에서도 베니스적 요소, 그러니까 곤돌라나 팔라초, 운하 등을 거느린 채 실제로 존재하는 장소라는 사실에 새삼 감탄하게 된다. 몹시 지긋지긋한 얘기지만, 물 위에 지어진 도시라니 시작부터 얼마나 비현실적인가. 게다가 이 도시에선 시간이 멈춘 것 같다. 10세기에 건축하기 시작해 14세기에 완성된 그 유명한 산 마르코 대성당을 비롯해 16세기와 17세기에 완공된 유적 같은 장소가 곳곳에 포진되어 있다. 벽돌, 석조, 로마네스크와 바로크 양식 등의 여러 건축물이 각자의 아름다움을 드러내면서, 1000년의 시간을 자랑하며 말이다. 공항에서 보트를 타고 물살을 가르며 본섬으로 들어올 때부터 묘하게 심장이 뛰는 건 그러니까, 당연한 일이다.

하지만 4월의 베니스에서는 시간이 흐른다. 우리가 사는 도시와 조금은 비슷해진다. 2년마다 열리는 아트 비엔날레 때문에 모든 식당과 보트는 만석이고, (세상 모든 상업적인 것에 의문을 제기하는 예술 행사가 열리는 시기에 극도로 상업적인 곳이 된다는 건 아이러니지만) 원래도 비싼 파스타 가격은 더욱 치솟으며, 곤돌라에서 여유롭게 세레나데를 청하는 연인보다는 온갖 전시와 파티에 참석하기 위해 재빨리 걸음을 옮기는 아트 피플로 골목까지 꽉 찬다. 하지만 나는 그래서 이 시기의 베니스를 더욱 좋아한다. 과거의 한복판에서 현대의 아름다움을 감상하며, 미래를 보는 아주 초현실적인 경험을 보장하기 때문이다(패션 피플과는 다른 방향으로 세련된 아트 애호가들을 관찰하는 것도 무척 흥미로운 일이다).

올해 베니스를 찾은 진짜 이유, 부첼라티의 전시 <금세공의 왕자: 클래식의 재발견(The Prince of Goldsmiths: Rediscovering the Classics)>은 이런 점에서 4월의 베니스와 닮은 구석이 있었다. ‘금세공의 왕자’는 이탈리아의 왕자이자 시인 가브리엘레 단눈치오(Gabriele D’Annunzio)가 창립자 마리오 부첼라티(Mario Buccellati)에게 붙여준 별명이다. 이 전시를 한마디로 요약하자면, ‘클래식에 대한 모든 것’이라고 할 수 있을 것이다. 부첼라티가 말하는 클래식은 시간을 초월하는 개념이다. 예술과 자연의 세계를 담고 있는 아름다움이자 우아함이고, 재발견의 즐거움을 선사하는 미학이다.

전시명만 중세 시대를 배경으로 한 판타지 소설 제목 같은 것이 아니라 실제 전시 역시 입구에서부터 마리오 부첼라티가 처음 브랜드를 창립한 1919년으로 걸어 들어가는 느낌을 준다. 그 뒤를 이은 지안마리아 부첼라티(Gianmaria Buccellati)와 현재의 안드레아 부첼라티(Andrea Buccellati) 그리고 그 딸인 루크레치아 부첼라티(Lucrezia Buccellati)까지, 105년에 달하는 부첼라티의 시간이 고스란히 압축돼 있다.

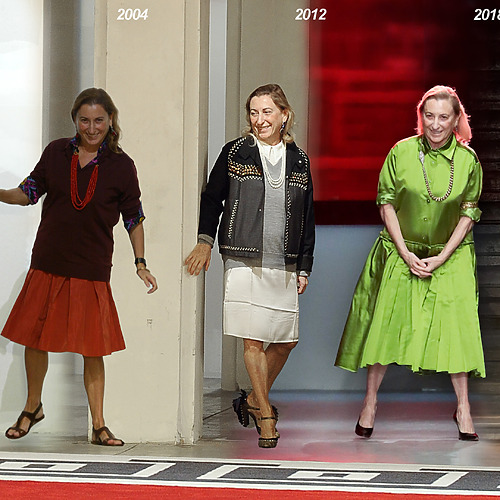

“우리 모두는 외부에서 어떤 영향을 받았는지에 따라 특징이 달리 나타나는 다양한 시대를 지나왔습니다.” 메종의 명예 회장이자 크리에이티브 디렉터인 안드레아 부첼라티는 부첼라티 역사와 스타일의 흐름에 대해 이렇게 말했다. “1919년 부첼라티의 스타일을 정립한 할아버지 마리오 부첼라티는 아르데코 사조의 영향을 받았죠. 1965년 할아버지의 뒤를 이은 아버지 지안마리아 부첼라티는 바로크에 가까운 스타일을 추구했습니다. 제 작품은 어떤 면에서는 모던하면서도 미니멀합니다. 간결하고 기하학적이라고 표현할 수도 있겠죠. 제 딸 루크레치아 부첼라티는 주얼리의 다양한 연출법에 주목합니다. 지금까지 변함없이 이어온 스타일에 이 같은 진화의 역사가 내재된 것입니다.” 단 한 번도 분절된 적 없다. 각 세대가 실제 이전 세대와 수년간 함께 일하고 과거의 유산과 호흡하면서 본질을 지켜낸 것이다. “함께 살아 숨 쉬고 성장해야만 부첼라티의 개성과 영속성을 이어나갈 수 있습니다. 창립 이래 100년의 시간이 지났지만, 다시 뿌리를 찾을 필요는 없습니다. 잃어버린 적이 없으니까요.”

전시는 총 4개 전시관에서 이뤄진다. 첫 번째 방인 ‘부첼라티 세대(The Buccellati Generations)’를 천천히 둘러보면 안드레아 부첼라티의 자신감 있는 설명을 즉시 이해하게 된다. 키워드는 나비다. 진화 단계에 따라 성장을 거듭하는 특성으로, 부첼라티 가문에 대대로 영감을 선사해온 나비는 메종의 상징이다. 이 전시를 위해 ‘부첼라티 베니스 버터플라이(Buccellati Venice Butterfly)’라는 이름으로 특별 제작된 나비 모티브 영상 설치 작품이 온 사방에 드리운다. 그 아래에는 놀랍도록 정교한 나비 4마리가 전시돼 있다. 1세대부터 4세대까지 부첼라티를 뜻하는 것인데, 들여다볼수록 각각의 나비 속에서 각 세대의 고유함을 발견하게 된다. 나비 날개를 따라 4세대의 흐름을 한눈에 읽을 수 있다는 말이다. 그리고 전시관 한쪽에는 그 출발점이 놓여 있다. 몇 개의 라인만으로 아이디어를 강렬하게 표현한, 인상주의에 가까운 마리오 부첼라티의 드로잉이나 그에 비해 세밀하고 화려한 지안마리아 부첼라티의 드로잉 등을 살펴볼 수 있다. 아이디어가 구현되는 과정을 엿보는 일은 늘 흥미롭지만 이렇게 각자의 스타일과 작업 방식의 차이를 알 수 있다는 건 무척 특별했다.

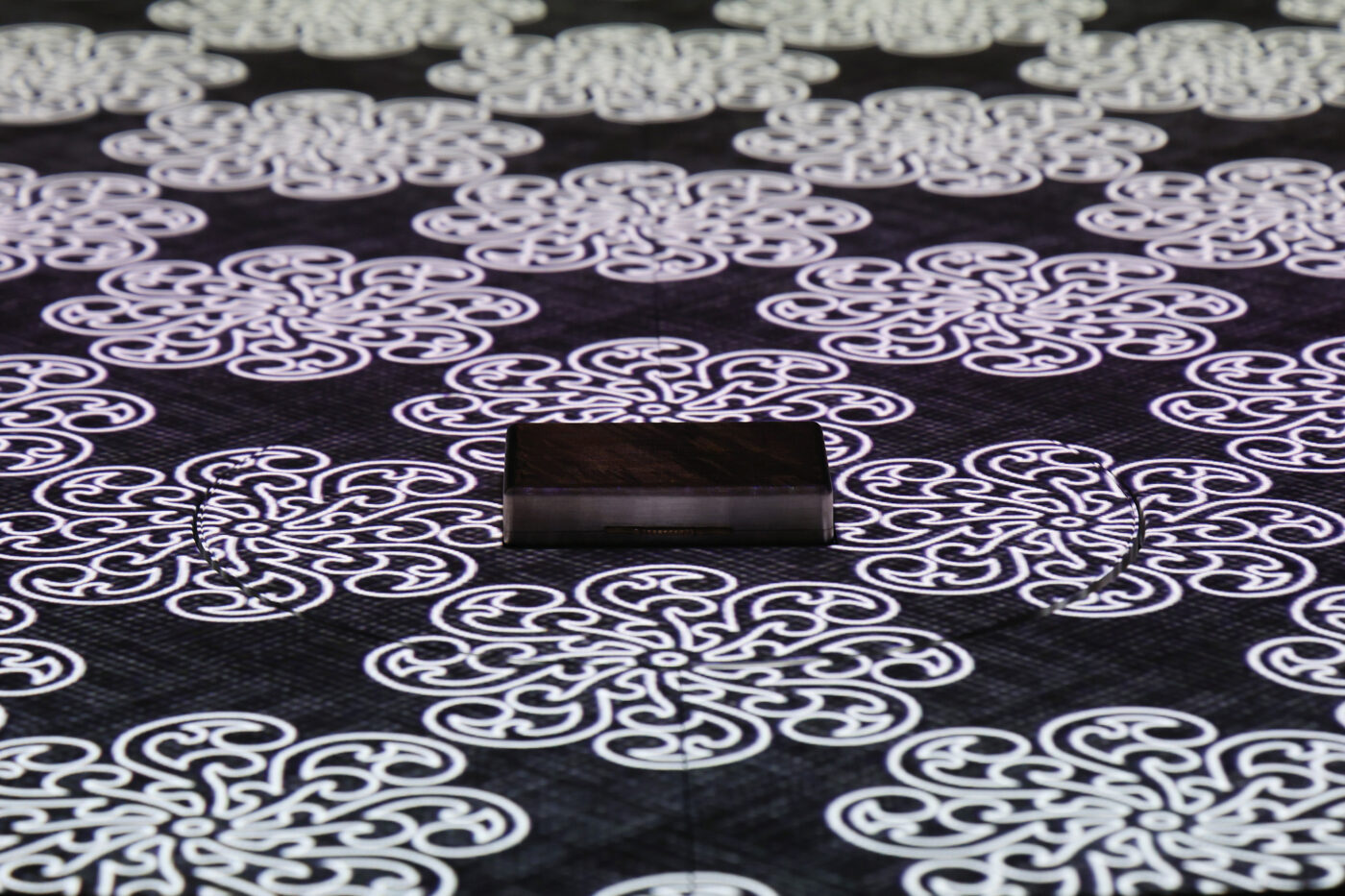

두 번째 전시관 ’인간 손길의 경이로움(Manmade Wonders)’은 일상적이면서도 아름다운 물건에 대한 이야기였다. 주제만 보면 가장 현실적으로 느껴져야 하는데 어쩐지 더욱 극적이었다. 스몰 박스, 주얼 장식이 달린 핸드백, 스모킹 액세서리 모두 고전 영화에서 귀족들이 사용할 것 같은 아이템이었기 때문이다(실제로 부첼라티 제품은 18세기부터 이탈리아를 비롯한 온 유럽 궁정에서 꾸준히 사용돼왔다). 게다가 몇몇 실버 박스에는 장인의 노고에 절로 경의를 표할 수밖에 없을 정도로 극도로 섬세한 풍경이 새겨져 있었다. 유독 이 방이 드라마틱하게 느껴지는 건 그 피스를 중심으로 펼쳐지는 현란한 영상 설치 작품 때문인지도 모른다. 설치 예술 프로젝트를 진행한 발리치 원더 스튜디오(Balich Wonder Studio)의 매니징 디렉터 클라우디오 스브라종(Claudio Sbragion)은 영상의 의도에 대해 이렇게 설명했다. “관람객은 영상 작품을 따라가게 됩니다. 처음에는 사라졌다가 첫 전시 공간의 투명한 스크린에 등장하고, 이후로 존재감이 더 커지면서 관람이라는 경험과 밀접하게 연결됩니다. 마리오 부첼라티가 제작한 박스 제품인 콤팩트, 배니티 케이스, 시가렛 케이스를 가상으로 열고 그 안에 숨겨진 비밀을 발견할 수 있죠.” 영상과 아카이브 피스를 하나로 합치면 다소 미래적인 느낌이 들 정도였으니, 몰입감이라는 스튜디오의 의도가 완전히 적중한 셈이다.

인간이 만든 경이로움에 대한 챕터 뒤엔 자연히 자연에 대한 이야기가 오기 마련이다. 대부분의 주얼리 하우스가 자연에서 영감을 받지만 부첼라티의 자연은 조금 달랐다. ‘자연의 경이로움(Natural Wonders)’ 전시관에서는 르네상스 시기 정교한 은세공 기술로 차별화된 실버 소재의 마스터피스를 볼 수 있었다. 어떤 면에서는 총천연색으로 빛나는 스톤 소재 피스보다 훨씬 압도적이었다. 주얼리나 홈웨어를 가리지 않고 실용성과 미학을 향한 탐구 정신을 가장 첫째로 꼽는다는 부첼라티의 철학이 실버 오브제에 깃들어 있었다. 어찌나 세밀하게 바다 생물과 과일, 꽃봉오리를 묘사했는지 사실주의 미술 작품을 보는 듯했다. 특히 은을 머리카락만큼 가늘게 잘라 한 가닥 한 가닥 표현한 (퍼리 기법이라 부른다) 오리와 같은 털 짐승 오브제 앞에서는 누구나 그 정밀함과 생동감에 감탄하며 몸을 최대한 가까이 구부려 자세히 바라볼 수밖에 없었다. 부첼라티 실버의 세계는 정말이지 무한했다. 때로는 대나무나 뿔, 포슬린, 무라노 글라스 같은 소재와 만나 다른 느낌을 선사하는 것이 ‘세공’의 진정한 의미를 목격한 느낌이었다.

마지막 전시관의 이름은 ‘아이콘을 위한 갤러리(The Gallery of the Icons)’. 말 그대로 여러 세대에 걸쳐 부첼라티 가문에서 탄생한 가장 상징적인 주얼리 피스를 모아놓은 곳이다. 4면을 동시에 활용한 영상 설치 작품을 배경으로 부첼라티의 클래식을 확인할 수 있는 피스가 우아하게 전시돼 있다.

부첼라티를 특징짓는, 그러니까 골드를 생동감 넘치는 표면으로 승화시키는 튤, 레이스, 인그레이빙, 체인 기법을 사용한 피스를 중심으로 자연과 건축물의 미학을 예찬하는 주얼리 컬렉션, 부첼라티에서 가장 유명한 디자인 중 하나인 (그 원형부터 현대적으로 재해석한 것까지) 옴벨리칼리 소트와르를 비롯한 하이 주얼리가 생명력 있게 펼쳐진다. 이곳을 감상하다가 안드레아 부첼라티에게 “이 중에서 가장 애정하는 피스는 무엇인가요?”라는 진부하고도 곤란한 질문을 던졌다. 그는 이렇게 답했다. “아마도··· 앞으로 우리가 만들게 될, 미래의 디자인입니다.”

이 짧은 대답이 이 전시의 결론이었다. 부첼라티 가문에 부첼라티라는 성은 변함없이 이어온 본질을 뜻하고, 이름은 세대를 거듭하며 새로워지는 표현 방식을 의미한다. 안드레아 부첼라티는 “우리 고유의 스타일을 고수하는 것이 결국 시간을 초월하는 타임리스 피스를 만든다”고 말했는데, 르네상스와 고전주의라는 본질에 생명력을 더하는 그들의 방식은 100년 전 디자인을 여전히 유효하게 만든다. 1919년 마리오 부첼라티가 처음 부티크를 오픈했을 당시, 자본이 충분하지 않았던 그는 쇼윈도에 완성된 제품이 아니라 자신의 드로잉을 전시해두었다. 사람들은 여기가 무엇을 파는 곳이냐고 물었고 그는 “꿈을 팝니다”라고 답했다. 물론 그 꿈엔 근거가 있었다. 꿈으로 시작한 부첼라티는 100년의 시간을 지나왔다. 그리고 지금도 여전히 클래식이라는 방법으로 미래와 조우하고 있다. (VK)

- COURTESY OF

- BUCCELLATI

- SPONSORED BY

- BUCCELLATI

추천기사

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물