패션을 향해 타오르는 검은 열정

흔히 패션을 디자이너나 브랜드 이름으로 귀결 짓는다. 그러나 패션의 숨은 공헌자는 바로 홍보와 퍼블리케이션을 담당하는 이들이다.

“어떻게 그 많은 이민 가방을 기차에 싣고, 밀라노에서 파리로 향했는지 모르겠어요. 내가 하고자 하는 일을 살고 싶은 곳에서 하겠다는 열망이 내 몸에 괴력을 실어준 거 같아요.”

나뭇가지처럼 마른 그녀가 옷자락을 흔들며 온몸으로 얘기하는 열정적인 모습을 보고 있자니, 터프하기로 소문난 파리 홍보계에서 여린 몸으로 10년 넘게 일해온 것 자체가 괴력이 아니고는 설명이 되지 않는다. 그것은 ‘패션에 관한 열정’임이 분명하다!

그녀의 본명은 서꽃님이다. 그녀와의 친분은 미국에서 매스 커뮤니케이션을 공부하고 서울로 돌아와 파티 플래너와 홍보 일을 하던 시절로 거슬러 올라간다. 그때나 지금이나 그녀의 독특한 스타일과 허스키 보이스는 변함이 없다.

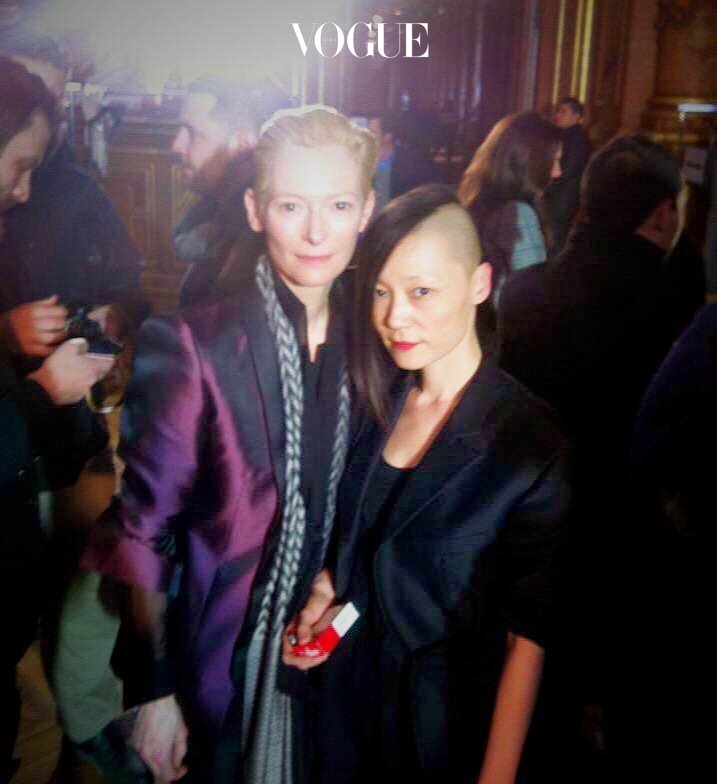

수많은 군중 속에서도 한눈에 그녀를 가려낼 수 있었던 것은 아마도 뼛속 깊이 묻힌 그녀의 스타일리시한 감각과 스타일링 때문일 것이다. 어떤 이들은 틸다 스윈튼처럼 한쪽을 밀어낸 펑크한 헤어스타일을 보고 “너무 강하다”고 표현하지만 그 자체가 그녀의 스타일이 된다.

“무작정 유럽으로 공부하러 떠나야겠다고 결심하고는 미친 듯이 일했어요. 그리고 돈을 모아 밀라노로 다시 공부하러 떠났죠. 밀라노에서 공부를 마치고 직장을 구하기 위해 인터뷰를 하러 다니면서 내가 사랑하는 브랜드 대부분이 파리에 있다는 것을 깨달았고, 그렇게 다시 무작정 파리로 오게 되었어요. 그때 그 수많은 인터뷰어 중 한 사람이 제게 이메일을 보냈어요.

“이 세계에서 성공한 이들의 공통점은 바로 패션에 대한 ‘80%의 열정’이다. 당신이 열정을 갖고 열심히 살아가면 언젠가 우리는 이 필드에서 다시 만나 함께 일할 날이 올 것이다”라고요.

실제로 이메일을 받고 나서 1년 후 그 사람과 패션 행사를 함께 하게 되었죠. 그때 얼마나 제게 그 말이 큰 의미로 다가왔는지 몰라요. 제겐 열정이 200%라고 해도 과언이 아니죠!”

파리로 돌아오자마자 릭 오웬스의 아틀리에에서 수습 기간을 거친 후 파리 홍보계의 전설, 미셸 몽타뉴(Michel Montagne)의 오피스에 주니어 홍보 매니저로 일하게 된 그녀. 미셸은 80년대 피어난 유럽 미니멀 아방가르드 신진 디자이너들을 언더그라운드에서 ‘온더그라운드’로 키워낸 전설적인 인물이다.

“패션 홍보의 세계는 정신없이 분주히 돌아갑니다. 단 한 번의 컬렉션을 위해 프레젠테이션 방향과 이벤트를 구상하고 프레스 데이를 정해 세계 각국의 기자와 클라이언트를 상대하고 수많은 스타일리스와 스타일을 의논하고 정보를 공유하는 등 하루에도 100통이 넘는 이메일이 프랑스어와 영어로 오고 가죠.

언제나 끼니를 굶어가며 일하고 또 자신을 오롯이 불태운 시즌이 끝나고 나면 다시는 못할 것 같다는 생각이 들지만, 또 다른 시즌이 시작되며 새로운 컬렉션이 도착하면 어디에선가 모르게 새로운 에너지가 솟아올라요. 그것을 ‘열정’이라고 해야겠죠?”

그녀는 또 다른 파리 패션계의 홍보 회사인 칼라 오토(Karla Otto)에서 2년을 일한 뒤, 다시 미셸로 돌아와 앤 드멀미스터(Ann Demeulemeester), 하이더 애커만(Haider Ackermann), 칼라(Kolor), 문영희, 니콜라스 안드레아스 타할리스(Nicolas Andreas Taralis), 더 솔로이스트(Takahiromiyashita The Soloist), 언더커버(Undercover), 우마 웡(Uma Wang) 등의 디자이너를 홍보하고 있다.

홍보 일에 관심을 두고 공부하는 후배들에게 당부하고 싶은 말을 물었다.

“패션에 관한 전반적인 지식과 역사를 공부하길 바랍니다. 소셜 미디어도 체크해야 하고요. 전 보그닷컴과 BoF는 매일 신문 읽듯이 읽죠.”

올봄 유행 경향에 대해 묻자 트렌치 코트와 데님, 화이트 스니커즈를 골랐다. 쇼핑은 물론 프레스 세일이나 샘플 세일을 노리기도 하지만, 육스닷컴이나 파리 곳곳에 있는 빈티지 숍도 쇼핑 리스트로 귀띔해준다.

파리에서도 이젠 좀처럼 보기 힘든 시크함과 자신만의 개성으로 블랙 다이아몬드처럼 빛나는 그녀를 보고 있자니 문득 아티스트 존 지오노(John Gionor)의 한 문구가 떠오른다. ‘Burn to Shine(빛나기 위해 불사르라)!’ 이것이 아마도 패션계의 생존 방식 아닐까?

- 글/사진

- 박지원(디자이너)

- 에디터

- 우주연

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물