‘티파니 원더’, 사랑을 위한 전시

도쿄에서 티파니의 아침을.

45층 건물 유리창 너머로 벚꽃이 진 도쿄 시내를 내려다보았다. “크루아상이랑 커피 좀 드실래요? 특별한 행사가 있는 날 아침이면 꼭 크루아상과 커피를 나눠 먹어요.” 티파니 홍보 담당자가 수줍게 웃으며 다가왔다. 블랙 드레스도, 화려한 보석도 없지만 영화 <티파니에서 아침을>의 명장면이 떠올랐다. 이건 클리셰가 아니라 클래식이다.

투명하고 반짝이는 보석은 순수한 사랑을 상징하기도 하지만 선망의 대상이 되곤 한다.

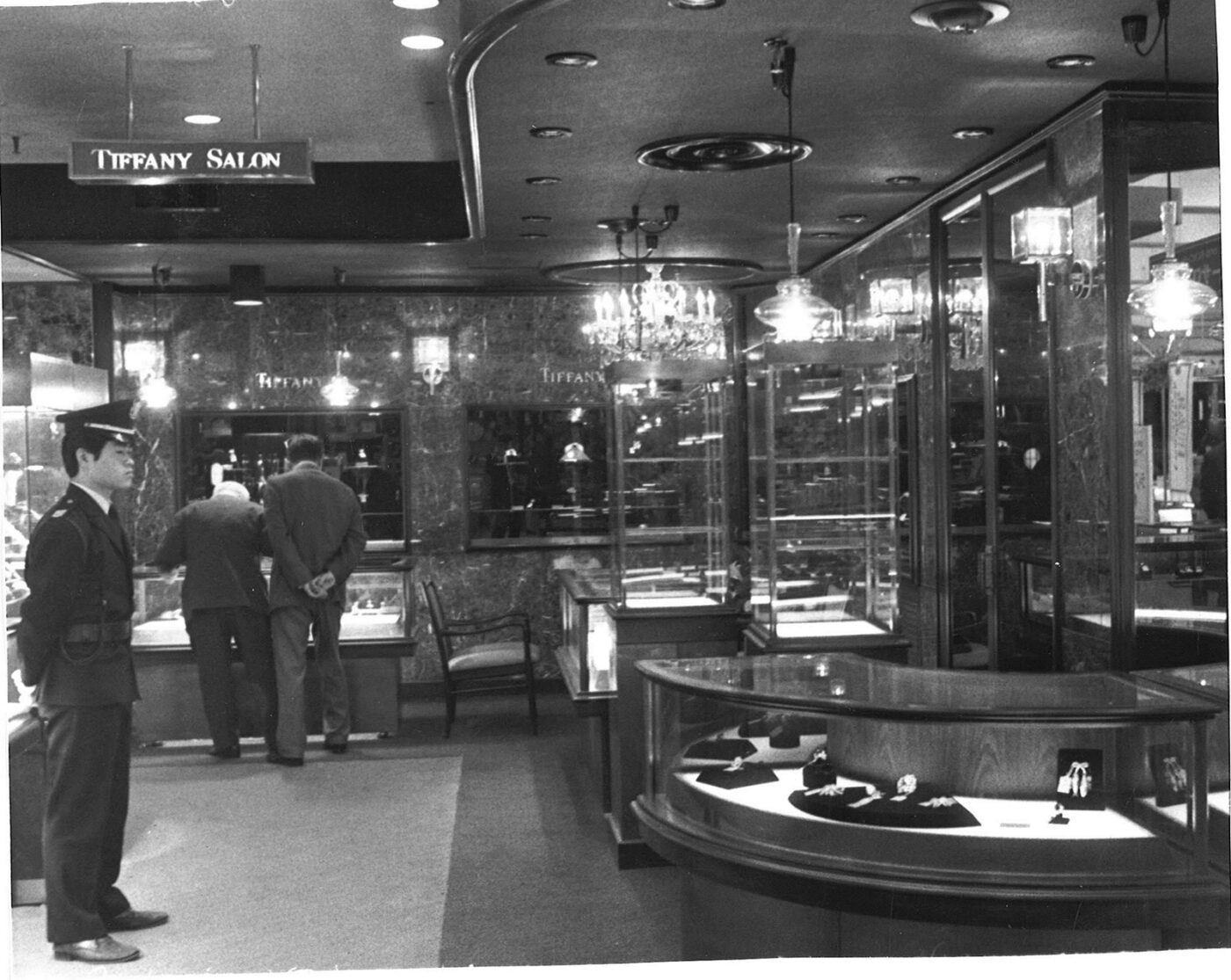

1961년 개봉한 이 영화에서 오드리 헵번이 연기한 ‘홀리’에게도 값비싼 주얼리는 욕망을 불러올 뿐이다. 그럼에도 그녀는 우울할 때마다 티파니 매장 앞으로 달려가 영롱한 다이아몬드를 경외의 눈빛으로 바라본다. 크루아상과 커피를 손에 든 채. 그 장면과 함께 최근 해외 매체에서 본 자극적인 기사 제목이 생각났다. “미술관에 가는 것보다 티파니 매장에 가는 것이 무료라서 좋다.” 그처럼 올봄 도쿄에서 다른 미술관 투어를 뒤로하고 티파니의 전시를 보는 것으로 대신한 나의 결심이 부디 옳은 선택이었기를.

4월 12일부터 열린 <티파니 원더(Tiffany Wonder)>는 거대 미술관을 방불케 하는 규모에 187년에 걸친 티파니의 장인 정신과 창의성, 다이아몬드의 경이로움을 기념하는 전시다. 300여 점에 달하는 하우스의 마스터피스, 전설적인 티파니 다이아몬드 등 오랜 여정을 총체적으로 보여주는 이 놀라운 전시를 도쿄에서 연 이유는 무엇일까? “티파니와 일본의 인연은 1837년 브랜드 설립 당시부터였죠. 찰스 루이스 티파니(Charles Lewis Tiffany)가 미국 시장에서 흔하지 않은 일본에서 수입한 컬렉션을 고객에게 제공하면서 시작됐어요. 에드워드 C. 무어(Edward C. Moore), 루이스 컴포트 티파니(Louis Comfort Tiffany), 엘사 퍼레티(Elsa Peretti) 등 하우스를 상징하는 유명 디자이너들은 일본의 예술에서 영감을 받은 다양한 컬렉션을 선보였고, 이는 현재까지 이어지고 있습니다.” 전시를 둘러보기 전 열린 컨퍼런스에서 티파니의 글로벌 회장이자 CEO 안소니 레드루(Anthony Ledru)가 말했다. 특히 이번 전시가 열리는 노드 갤러리가 있는 도라노몬 힐즈 스테이션 타워는 티파니 하우스의 5번가 플래그십 스토어를 연상시키는데, 당시 리뉴얼을 담당한 건축 회사 OMA가 설계했기 때문이다. 이는 티파니 도쿄와 뉴욕의 연결성을 보여주는 최적의 장소다.

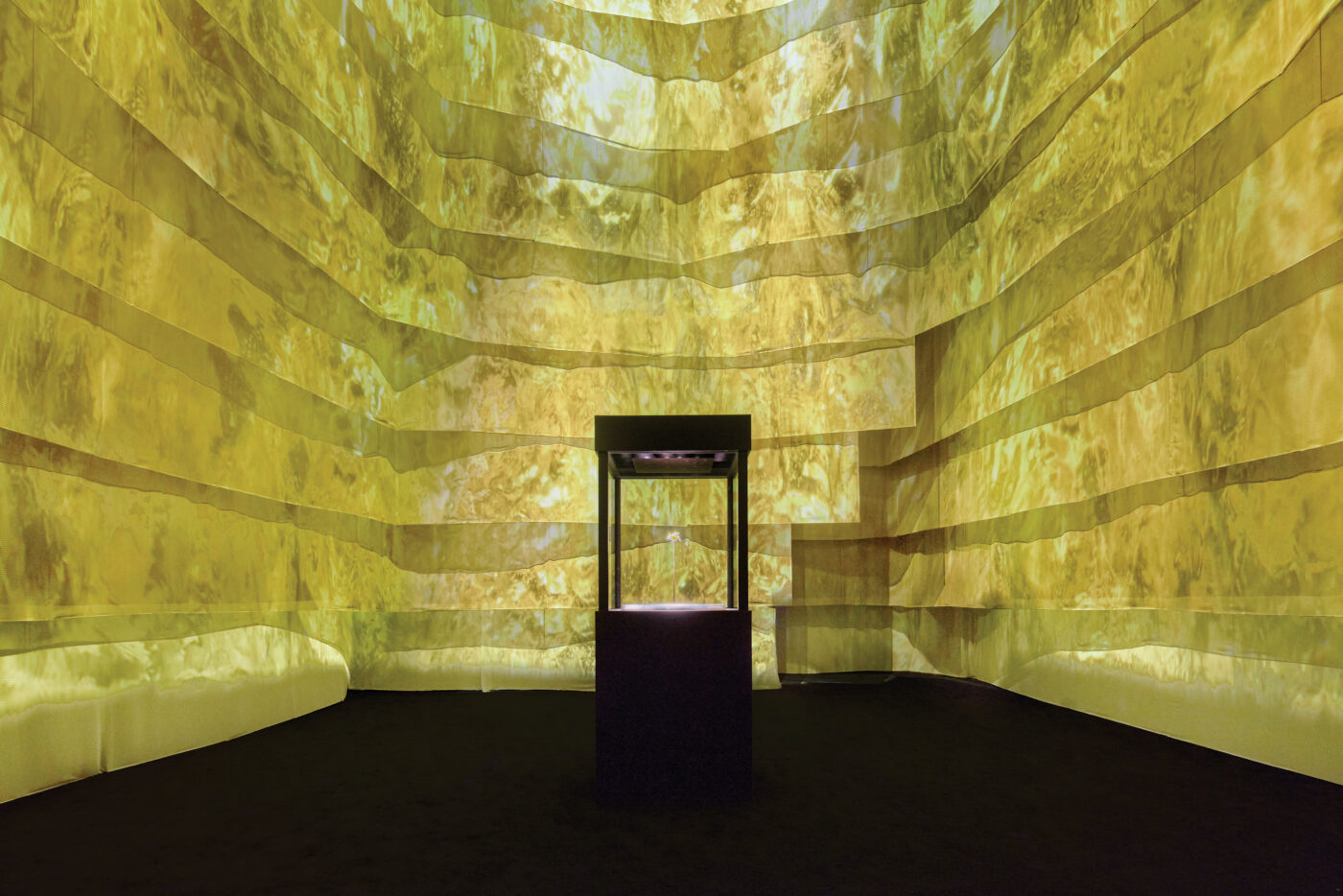

수백 점에 달하는 작품을 소개하는 만큼 <티파니 원더>는 티파니의 과거와 현재, 미래의 여정을 담아 총 10개 테마로 구성됐다. 처음 입구에 들어서자 공간 전체를 가득 채운 LED 불빛이 환상의 공간에 당도했음을 알려주는 듯했다. 바닷속을 유영하듯 LED 아트를 감상하고 나니, 티파니의 역사가 담긴 두 번째 테마 룸이 펼쳐졌다. 티파니의 창립자 찰스 루이스 티파니의 출발부터 세월의 흔적이 고스란히 담긴 최초의 블루 북, 블루 박스 디자인이 시선을 끌었다. 전시 공간 중앙에 자리 잡은 뉴욕 5번가 플래그십 스토어 랜드마크의 미니어처, 자수를 새긴 벽지 등 디테일 하나까지 신경 쓴 공간 구성도 인상적이었다. 100여 년 전 만든 아카이브 피스를 둘러보는데 유독 어느 주얼리 앞에 사람들이 가득했다. 모두의 주목을 끈 건 바로 티파니 주얼리에 큰 영향을 준 디자이너 쟌 슐럼버제(Jean Schlumberger)가 1965년 디자인한 최초의 ‘버드 온 어 락(Bird on a Rock)’ 브로치. 시간이 지나도 깊은 푸른색을 자랑하는 거대한 라피스라줄리와 옐로·화이트 다이아몬드로 세팅된 새의 형상은 그 시절 티파니의 대담함과 기술력을 증명하기에 충분했다.

‘버드 온 어 락’ 브로치에서 알 수 있듯 쟌 슐럼버제는 자연과 동식물로부터 영감을 받은 디자인부터 태슬, 리본에 이르기까지 하우스의 상징적인 디자인을 탄생시킨 인물이다. 그가 티파니 역사에 얼마나 결정적인 인물이었는지는 그를 위한 전시 공간 ‘상상의 정원’에 들어서면 확인할 수 있다. 정교한 디테일의 플라워 클립부터 ‘버드 온 어 락’ 브로치까지 일곱 빛깔 젬스톤으로 반짝이는 공간은 다른 차원의 세계처럼 느껴질 정도였다. 특히 1902년 발견한 티파니의 첫 번째 수석 보석학자 조지 프레드릭 쿤츠(George Frederick Kunz) 박사를 기리기 위해 ‘쿤차이트(Kunzite)’라 이름 붙인 핑크 젬스톤은 신비로우면서도 정교하며, 지금 봐도 생동감이 넘쳤다. 쟌 슐럼버제 외에도 동화적 판타지를 자극하는 ‘메두사 펜던트’를 디자인한 루이스 컴포트 티파니를 비롯해, 에드워드 C. 무어, 엘사 퍼레티, 팔로마 피카소(Paloma Picasso) 등 티파니에 오랜 영향을 준 전설적인 디자이너들을 기념하는 공간이 준비돼 있었다. 섬세하면서도 과감하게, 하나같이 상상력을 자극하는 구성이 무척 놀라웠다.

티파니의 강점 중 하나는 오래도록 기억된다는 것이다. 이건 단순히 제품을 넘어 브랜드에 대한 판타지를 불러일으키는 윈도우 디스플레이에 대한 이야기이기도 하다. 처음 뉴욕을 방문했을 때 뉴욕 5번가에 빽빽이 자리 잡은 빌딩 사이로 시선을 사로잡았던 티파니 매장의 쇼윈도 비주얼, 팝 컬러 주얼리 뒤로 폭죽이 팡팡 터지는 LED를 보고 그 디테일에 감탄했던 기억이 여전히 생생하다. 또 다른 방에서는 (그때의 쇼윈도처럼) 기발한 아이디어와 컨셉이 가득한 윈도우 디스플레이가 연이어 있었다. “티파니의 윈도우 디스플레이에는 특별함이 있습니다. 기쁨과 행복, 무한한 상상력이 가득하죠.” 티파니 홍보 담당자의 설명 그대로였다.

무한한 상상력에 나도 모르게 영감을 받는 가운데 다음 전시장으로 향하는 입구 너머로 ‘문 리버(Moon River)’가 들려왔다. 우리가 아는 그 테마에 도착한 것이다. 영화관처럼 디자인된 공간의 대형 스크린에는 <스위트 알라바마>, <위대한 개츠비>, <티파니에서 아침을>의 명장면이 상영되고 있었다. 오랜 세월의 흔적이 느껴지는 트루먼 카포티의 타자기와 오드리 헵번의 영화 속 착장을 재현한 블랙 드레스 앞은 그야말로 포토 스폿이었다. 티파니는 하우스의 아이콘에 대한 애정과 지지도 놓치지 않았다. 영화뿐 아니라 스포츠, 뮤직 등 여러 분야의 기념비적 순간을 함께 축하했던 지난날을 그대로 전시해놓았다. 매년 65개 이상 제작했던 트로피는 물론 레이디 가가가 2022년 ‘영국 아카데미 필름 어워즈’에 참석했을 때, 비욘세가 르네상스 월드 투어에서 착용했던 티파니 커스텀 주얼리를 눈앞에서 직접 감상할 수 있었다.

그리고 마침내 등장한 전시의 하이라이트. 바로 하우스의 원동력이자 영원한 사랑의 상징인 ‘다이아몬드’ 테마. 티파니 창립 이래 가장 오랜 시간 이어져온 목적지는 결국 사랑이었음을 암시하듯, 전시의 마지막 룸은 다이아몬드에 대한 찬사로 가득했다. “찰스 루이스 티파니는 1886년 티파니 세팅을 소개하며, 인게이지먼트 링의 기준을 재정의했어요. 몇 캐럿인지보다 아름다움을 최우선으로 다이아몬드를 커팅했고, 오늘날까지 완벽한 퀄리티를 유지하고 있습니다.” 티파니 홍보 담당자의 목소리에서 벅찬 흥분이 느껴졌다.

프랑스 왕실의 역대 보석과 왕관에 촘촘히 박힌 다이아몬드를 지나 진짜 ‘주인공’을 마주했다. 어두운 공간의 핀 조명 아래 전시의 대미를 장식하듯 전시된 주얼리, 긴 여정의 끝에서 발견한 무엇처럼 웅장함마저 깃든 보석. 2023년 버전으로 재탄생한 ‘쟌 슐럼버제 바이 티파니의 버드 온 어 락 펜던트’가 비범함을 뽐내고 있었다.

1877년 남아프리카에서 발견한 287.42캐럿의 팬시 옐로 다이아몬드를, 무려 82개 면으로 잘라 더 반짝이게 만든 전설의 펜던트다. 제작에만 무려 2,000시간 이상이 걸린 디자인에 75캐럿 이상의 다이아몬드와 10개의 핑크 사파이어 디테일을 더해 압도적인 화려함을 자랑한다. 유리 케이스 안에서 위엄 넘치는 펜던트를 멍하니 바라보다가 습관처럼 휴대폰을 꺼냈다. 그리고 휴대폰에 담기지 않는 다이아몬드의 반짝임에 좌절하고 말았다. 몇 차례 실패를 거듭하다 결국 휴대폰은 넣어두고 어느 각도에서나 남다른 반짝임을 뽐내는 펜던트 주변을 배회하듯 보고 또 보았다. 어느덧 시간이 훌쩍 지나 있었다. 전시장 밖으로 나와 다시 유리창 너머 도쿄 시내를 마주했다. 대규모 미술관 투어를 마친 듯한 후련함과 동시에 가질 수 없는 욕망의 눈빛에 사로잡혔던 ‘홀리’의 기분이 공감되는 순간. 괜스레 목에 건 작은 커스텀 네크리스를 만지작거렸다.

전시를 기념하기 위한 파티에서 티파니의 부사장 알렉상드르 아르노(Alexandre Arnault)는 이렇게 말했다. “우리의 디자인과 수작업으로 제작된 주얼리는 경이로움을 불러일으키고, 가장 위대한 사랑에 관한 이야기에 영감을 주고 있습니다. 전시 역시 이런 정신을 기릴 수 있어 매우 기쁩니다.” 그처럼 수백 개의 아카이브, 시간으로 환산할 수 없는 장인들의 노력과 세월은 반짝이는 보석으로 탄생했고, 사랑으로 완성된다. 결국 모든 것을 압도하는 건 사랑이라는 걸, 아카이브의 화려한 보석이 온몸으로 말하고 있었다. (VK)

- 사진

- COURTESY OF TIFFANY&CO.

- SPONSORED BY

- TIFFANY&CO.

추천기사

-

패션 화보

볼륨, 개성, 란제리 그리고 파티

2024.12.13by 손은영

-

패션 아이템

'돌연변이' 발레리나 신발이 나타났다

2024.12.13by 안건호

-

엔터테인먼트

주인공 신드롬과 NPC의 역습, '트렁크'

2024.12.05by 이숙명

-

패션 트렌드

영국 '보그' 에디터 선정 스파 브랜드 최고의 청바지 8

2024.12.14by 황혜원, 장성실, Julia Storm

-

엔터테인먼트

킬리언 머피가 제작·주연한 크리스마스 영화

2024.12.05by 김나랑

-

셀러브리티 스타일

겨울 룩에 더 빛을 발하는, 다재다능한 진주 목걸이

2024.12.10by 주현욱

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물