새로운 시적 샷건, 포에트리 슬램

포에트리 슬램은 시이자 랩 슬램이며, 둘 다 아니기도 하다. 분명한 건 포에트리 슬램은 우리에게 익숙한 시 낭송과는 구별되는, 무대를 통한 시적 공명을 체험케 한다.

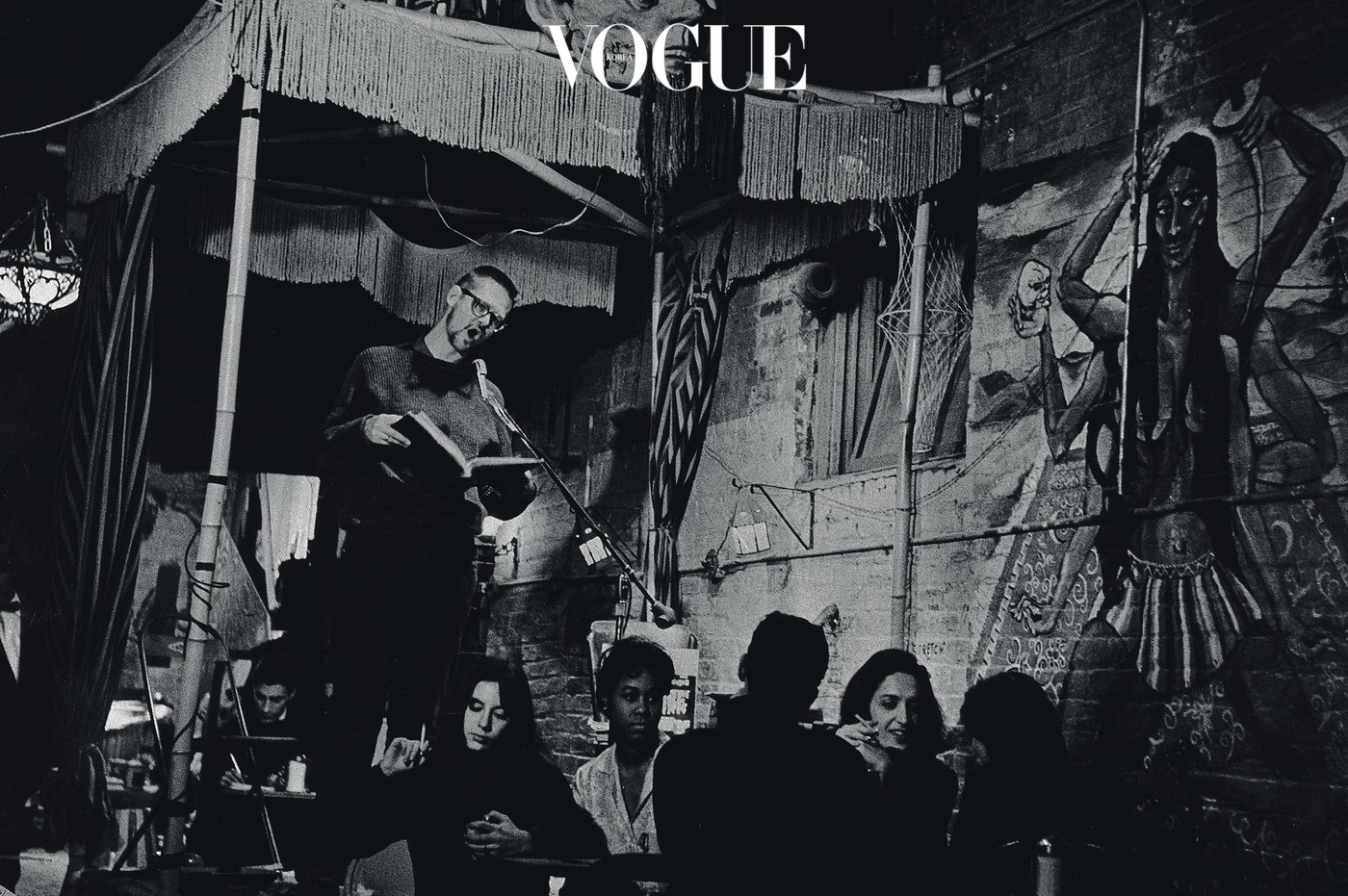

비트족이라는 말을 들어보았는가? 잭 케루악, 앨런 긴즈버그 등의 과격한 발언이나 기행으로 인해 흔히 히피즘의 대명사로 알려져 있지만 이들의 파란 피(?)는 생각보다 훨씬 다음 세대까지 확장되어 지금도 이어지고 있다. 68혁명의 밑거름을 이어가고 그 열정을 이어간 비트 제너레이션은 보헤미아니즘적 기질을 가진 자들에겐 ‘리스펙’의 정점에 있는 이들이다. ‘힙스터(Hipsters)’로서, 혁명가의 기질을 가진 사람들과 ‘비트닉(Beatniks)’으로서, 방랑자의 기질을 가진 이들이 모여 주도한 문화운동은 주목할 만한 요소가 많다.

기성 사회를 비판하는 전혀 새로운 형식의 시를 쓰고, 랩이나 재즈에서 새로운 시적 리듬을 찾아내고 선불교를 추종한 정도로 비트 세대를 요약하고 있다면 <울부짖음 그리고 또 다른 시들(Howl and Other Poems)>(1956) 앨런 긴즈버그, <벌거벗은 점심(The Naked Lunch)>(1959) 윌리엄 S. 버로스, <길 위에서(On the Road)>(1957) 잭 케루악 등의 책을 펴보거나 그들의 낯설고도 매혹적인 낭독 방식 ‘포에트리 슬램’을 한번 감상하길 바란다.

당신에게도 파란 피의 에너지가 들끓음을 확인할 것이다. 그중에서도 앨런 긴즈버그가 시를 어떻게 낭독하는지 유튜브를 통해 감상해보길 바란다. (유튜브 등 미디어 채널을 통해 포에트리 슬램을 검색해보면 우리에게 익숙한 시 낭송과 구별되는 무대를 통한 시적 공명을 체험할 수 있다.) 백번 말하는 것보다 한 번 감상하는 게 훨씬 낫다고 본다. 오늘날 수많은 래퍼들의 리스펙 정점에 마틴 루터 킹과 무하마드 알리가 있듯이 포에트리 슬램이라는 새로운 시 낭독 퍼포먼스의 꼭짓점엔 앨런 긴즈버그가 있다. 앨런 긴즈버그를 비롯한 비트 작가들은 초창기에는 타임스 스퀘어의 다운타운에서 활동하다가 나중에는 샌프란시스코나 뉴올리언스에 모여 살며 시를 쓰고 퍼포먼스를 하다가 맨해튼 동부를 기습해 포에트리 슬램과 문화운동을 주도했다. 비트 세대 저널리스트이자 저자인 로빈 모건은 비트 세대들이 68혁명의 모토인 개인의 삶에 대한 국가권력의 간섭과 통제를 거부했다고 말한다.

“당시 동서양 진영은 냉전을 내세우며 국민들에 대한 감시와 통제를 일상화하고 있었으며, 젊은이들은 인간의 가치와 이상을 우습게 여기고 물질적 풍요만 추구하는 기성세대와 사회 풍조에도 저항했다”고 밝힌다.

우리의 현재는 지금 그 시기를 뚜렷하게 기억한다. 이들은 자유로운 개인의 공동체를 꿈꾸며, 자신들을 억누르는 모든 권위와 권력, 체제, 조직에 반대했다. 앨런 긴즈버그를 비롯한 그의 친구들은 그 저항 정신을 음악으로 표현하려는 새로운 선언과 울림이 필요했다. 그들은 자신이 견디고 있는 사회와 자신들이 살고 싶은 세상에 대한 사람들의 이야기를 담아내고 지금 우리가 살고 있는 시대로 새로운 영감을 불러일으키기 위해 한 손에는 늘 피켓을, 한 손에는 포에트리 슬램이라는 무기를 들고 진군했다. 20세기의 해방운동, 노동운동, 여성운동, 언론운동, 반핵평화운동, 인권운동에 대한 뜨거운 르포가 그들의 포에트리 슬램 시와 선언문에 가득하다.

그들의 주요 샷건인 포에트리 슬램이 무엇이길래 오늘날 수많은 젊은이들이 시와 랩의 연결 고리로 여겨지는 이와 같은 발화 양식에 주목하는 것일까? 무엇이든 분별하기 좋아하고, 대립이 없으면 성장하지 못한다고 여기는 이들은 이 포에트리 슬램을 처음 접하면 저게 랩인지 시 낭독인지 헛갈린 다는 평가를 내린다. 이를 받들어 한쪽에서는 더욱 적극적으로 이러한 낭독운동을 새로운 스포큰 워드(Spoken Word) 운동이라고 말한다.

그게 맞다. 포에트리 슬램은 시이기도 하고 랩 ‘슬램’이기도 하다. 아니, 그 둘 모두이기도 하면서 그 둘 모두 아니기도 하다. 귀를 모두 열면 공명이 시작된다는 것은 분명하다. 포에트리 슬램은 시와 랩의 연결 고리 어디쯤에선가 서성거리는 말의 두근거림이거나 웅성거림에 해당한다. 문학 텍스트가 소리 된 발화로서 대중을 만날 때 가장 임팩트 있는 지점에 이제는 포에트리 슬램이 자리한다.

의견 차가 다소 존재하기는 하지만 포에트리 슬램의 역사는 제2차 세계대전 이후 시인들이 세상을 향한 발화로 만든 일종의 시적 선언의 하나로 보는 게 일반적이다. 시인들은 시에 비트의 감각을 살려 슬램처럼 써서 발표하기도 하고 래퍼들은 정형화된 리듬을 벗어버리고 시적인 비트를 만들어 대중들과 만나고자 한다. 비트와 시의 연결 고리를 찾고자 한다. 포에트리 슬램을 주도하는 해외 시인들은 소량 출판으로 소수에게만 소비되고 휘발되어 버리는 시집 출간에 매력을 갖지 않는다. 음원 발표나 무대를 통해 자신들의 시를 발표하고 전달하는 게 더 시적인 작업이라 여긴다. 읽히는 시로서가 아니라 들리는 시로서의 전환에 그들은 샷건을 날린다. 앨런 긴즈버그가 그랬듯이 시대를 관통할 만한 선언으로서 기존의 시 낭독에서는 볼 수 없는 다른 차원의 리듬감이 거기 존재하기 때문이다. 시인과 래퍼에게 라임은 생명유지 영양소다. 이러한 방식이 한국 대중에게는 조금 낯설게 보일 수 있다. 하지만 이미 세계적으로 폭발적인 반응을 불러오고 있다. 포에트리 슬램 대회가 세계 곳곳에서 펼쳐지고 있으며 2008년 필자는 어니스 모주가니라는 포에트리 슬램 세계 월드컵 챔피언을 모셔와 한국에서 함께 공연을 하기도 했다. 랩의 연결 고리로서 포에트리 슬램은 이제 대중적 지지를 받으며 확산 되고 있다. 나는 꽤 오래전부터 이러한 작업이 시의 낭독 방식에 대한 대담한 전환으로서 시 기능 자체에 대한 질문도 넉넉히 품고 있다고 주장해온 사람 중 하나다. 얼핏 보면 너무나 달라 보이는 시와 랩. 그러나 가까이에서 보면 너무나 닮아 있는 시와 랩. 둘의 차이와 공통분모를 통해 인간의 고백 양상을 들여다볼 수 있다고. 시와 랩은 한 자연에서 나온 다른 광물이라고.

밥 딜런에게 노벨문학상의 자리가 돌아갈 때 우리가 확인했듯이, 문학의 영역에서도 소외시켜버린 소리의 결이 얼마나 중요한지 우리는 이제 심각하게 고민해볼 필요가 있다. 우리 사회가 가진 문학의 자정력이 눈으로만 읽는 문학에서 들리는 문학으로 열리는 또 하나의 전환점이 될 수도 있기 때문이다. 소리가 살아 있지 않는 문학은 생명력이 사라지고, 제도나 권력의 산물이 될 가능성이 농후하다고 나는 말해왔다. ‘가슴의 것이 아니라 머리로 이해해야 하는 문학은 늘 소외를 낳기 때문이다.’ 인류의 모국어이며 인간 안에 숨어 있는 라임이 시라고 믿는다면 포에트리 슬램 운동은 이러한 본래의 시적 리듬을 다시 복원하자는 뜻에 동참한다. 포에트리 슬램은 분명 새로운 시적 선언을 찾는 ‘일인 시위’라고 할 만하다.

최신기사

- 에디터

- 김나랑

- 포토그래퍼

- GETTYIMAGESKOREA

- 글쓴이

- 김경주(시인, 극작가)

추천기사

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물