신개념 아티스트의 오늘

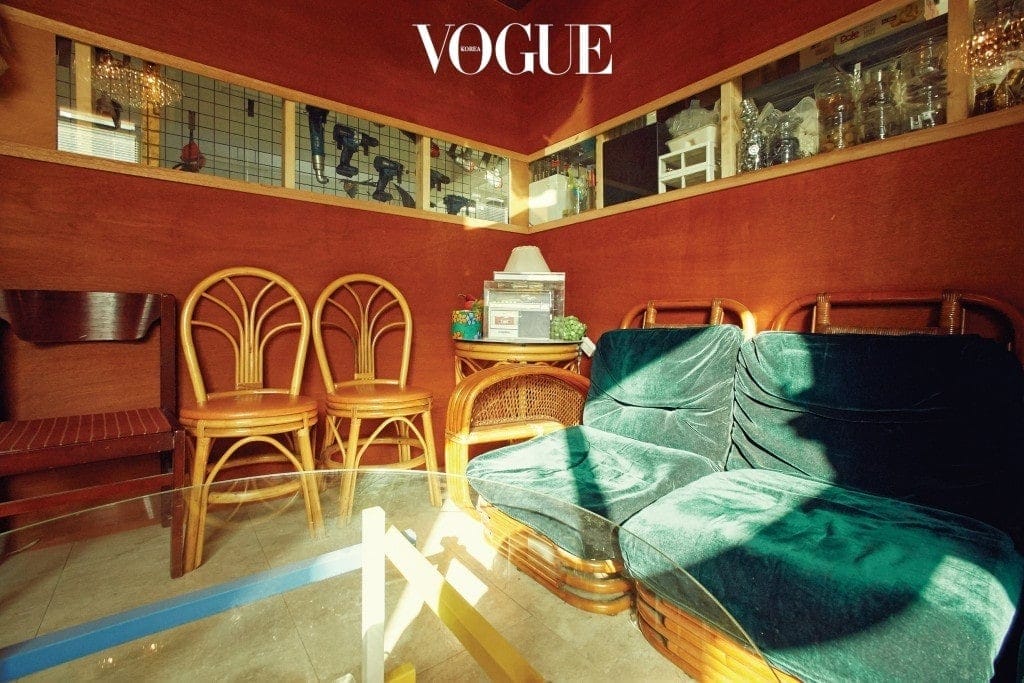

을지로에 위치한 길종상가의 소박하고도 실용적인 작업실은 매우 클래식한 동시에 매우 21세기적인 젊은 예술가의 행보와 닮았다.

“ 작 가 처 럼 생각하고 발명가처럼 만들고 목수처럼 일하는 예술가.” 6년 전 보광동의 작은 주택에서 박길종을 만났을 때, 나는 이렇게 썼다. 그건 변함없다. 예나 지금이나 그를 부르는 호칭도 여전히 다양하다. 작가님, 선생님, 사장님, 실장님, 디자이너, 아저씨. 달라진 점이라면 박길종의 호칭만큼 길종상가의 활동 영역도 넓어졌다는 것이다. 작은 방에서 알음알음으로 찾아온 개인 고객의 가구를 뚝딱 만들고, 직접 출장도 나가 소소한 일을 돕던 길종상가는 이제 꽤 이름난 전시에 참여하고, 미술관의 가구를 만들고, 에르메스 윈도(롯데월드타워점, 신라호텔점) 작업도 한다. 그러니까, 그는 (전보다) 유명해지고, 바빠졌다. 그러나 을지로 중앙시장 골목, 즐비한 굴비 가게 사이에 위치한 그의 새로운 작업실은 이 모든 변화의 결과물이 아니라 길종상가식 예술 스펙트럼의 출발점이다.

박길종은 작업실이 꽤 깨끗한 상태라고 했다. 한 달여 매달리던 에르메스 윈도 작업이 며칠 전 완성되어 작업실을 나갔기 때문이다(이번 테마는 ‘오브제 센스’로, 오브제와 제품의 연결성을 푸는 작업이었다). 높은 천장에 달린 형광등에는 윈도 작업에 활용한 앵무새가 살고, 벽에 달린 노루 머리가 공간을 지킨다. 몇 개의 테이블과 다양한 재료, 갖가지 기계 및 공구, 개인 역사와 취향의 결과물까지 모두 나름의 질서로 짜임새 있게 정돈된 공간이다. “1년 반 전쯤 처음 들어왔는데, 정말 기뻤어요. 여러 개의 큰 규모 작업도 가능하겠구나 했죠. 예전엔 작품 뒤집기도 힘들 정도로 좁았으니까요. 재료를 조달하기 쉽다는 을지로만의 현실적인 편리함도 마음에 들었어요.” 보수 생각이 안 날 만큼 재미있거나, 안 해봤지만 새로운 시도가 가능하거나 혹은 안정적인 일을 선택한다는, 그의 작업을 대하는 태도만큼 작업실을 바라보는 시각 역시 왠지 산뜻하고 깔끔하다.

김윤하, 송대영 등 길종상가의 다른 멤버들은 1년에 네 번 진행되는 윈도 작업 등을 위해서라도 정기적으로 이 작업실을 찾는다. 길종상가에게 꽤 중요한 변환점이 되었을 에르메스 윈도 작업은 그래서 더 흥미롭다. 최고급 하이패션을 지향하는 에르메스라는 브랜드가 길종상가와 작업한다는 사실은 서로의 행보에 알게 모르게 큰 영향을 준다. 에르메스는 ‘신선한 혁신과 자유로운 실험’의 이미지를, 박길종은 ‘빼어난 웰메이드’의 이미지를 보강한 것이다. 더욱이 윈도는 패션이 대중을 만나는 최초의 창이자 트렌드와 상업성의 최전선이라 해도 과언이 아니다. 사람들은 종종 몇 년 단위로 계약하는지 따위의 것을 묻지만 길종상가는 이 격전지에서도 제 할 일을 할 뿐이다.

이 젊은 아티스트가 매력적인 건 자기 일에 경중을 따지지 않기 때문이다. 그에게 모든 작업은 “재미있고 할 만한 일”이다. 귀엽고 실용적인 책상 앞에는 아직 비닐도 벗겨내지 않은 커피 머신이 놓여 있었다. 이태리 회사 달라 코르테(Dalla Corte)와 협업해 ‘미나’라는 커피 머신의 옆판과 뒤판을 바꾸는 작업을 할 예정인데, 탈착 가능한 입체적 구조를 더해볼 생각이다. 오는 10월 중순부터 시청각에서 진행되는 젊은 작가들의 단체전에도 참여한다. 한쪽에는 엊그제 받은 2018년 길종상가표 일력이 한 무더기 쌓여 있었는데, 이건 일력이 지금처럼 트렌드가 되기 전부터 6년째 지속해온 작업이다. 또 어떤 재미난 제안이 그를 찾을지 모른다. 그러므로 젊은 아티스트의 소박한 작업실은 을지로와 예술계, 예술계와 패션계, 패션계와 디자인, 디자인과 대중을 이어주는, 모두와 연결되는 지점에 있다.

아이러니하게도 이로써 ‘누구나 이용할 수 있고 모든 것을 아우르는 상가’라는 취지에도 더 가까워졌다.

지난 6년 동안 길종상가의 작품은 당연한 이야기겠지만, 외형적으로 다소 변화했다. 일단 크기가 커졌고, 어쩐지 매끄러워졌다. 여기서 매끄럽다는 건 재료가 나무에서 금속, 아크릴 등으로 확장되었다는 얘기다. 또한 예전 길종상가가 만들어낸 물건은 전적으로 박길종의 자유로운 창의성에 기대는 경향이 컸지만, 요즘은 미술관이나 공공 기관 등을 상대하며 보다 정돈 되었기 때문이기도 하다. 이런 과정을 통해 작품 세계의 자장도, 사고의 영역도, 상대하는 사람들의 폭도 넓어졌다. 그럼에도 불구하고 지금까지처럼 앞으로도 변치 않을 것이 있다.

“처음 길종상가 홈페이지를 만들 때 썼어요. 내가 지금까지 써오고 배우고 겪어온 모든 것을 갖고 사람들에게 필요한 것을 만들고 싶다고요. 그건 지금까지도 유효한 것 같아요.” 작업하는 사람으로서의 그의 정체성도 숱한 경험 속에서 점진적으로 진화해간다.

“전 아파트에서 살아본 적이 없어요. 평생 주택에서 살았죠. 그러다 보면 동네 분들이 대충 뚝딱뚝딱 수리한 의자나 벤치, 평상, 소파에 앉아 계시는 모습을 자주 봐요. 그런데 그렇게 막 고친 듯한 가구의 이상한 형태가 색다르게 보이더라고요. 누구도 시도하지 않을 것 같은 구조와 독특한 색감 같은 거요. 오래된 상점이 많은 을지로도 발견하는 재미가 있어요. 예컨대 나사 가게에서는 나사를 더 효율적으로 보여주는 방법을 고민해 그들만의 시스템대로 진열해 두죠. 세월의 흔적도 느껴지고, 배울 점도 많아요.”

예술이 지금의 배타적 속성을 갖기 전, 예술가는 곧 장인이었다. 이들은 예술적 기술을 기꺼이 타인을 위해 썼고, 기술적 예술성은 존중받았다. 박길종은 자신이 만든 작품 혹은 물건이 누군가에게 요긴하게 쓰인다는 것이 여전히 즐겁다. 동시에 스스로에게 예술의 족쇄를 채우지 않고 방사형으로 관심사를 표현하는 행위는 실로 21세기적이다. 온갖 잡다한 재료로 채워진 이 실용적인 작업실은 매우 클래식한 동시에 매우 현대적인, 한 번도 만난 적 없는 신개념 아티스트의 오늘과 닮았다.

- 에디터

- 윤혜정

- 포토그래퍼

- LEE YOON HA

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물