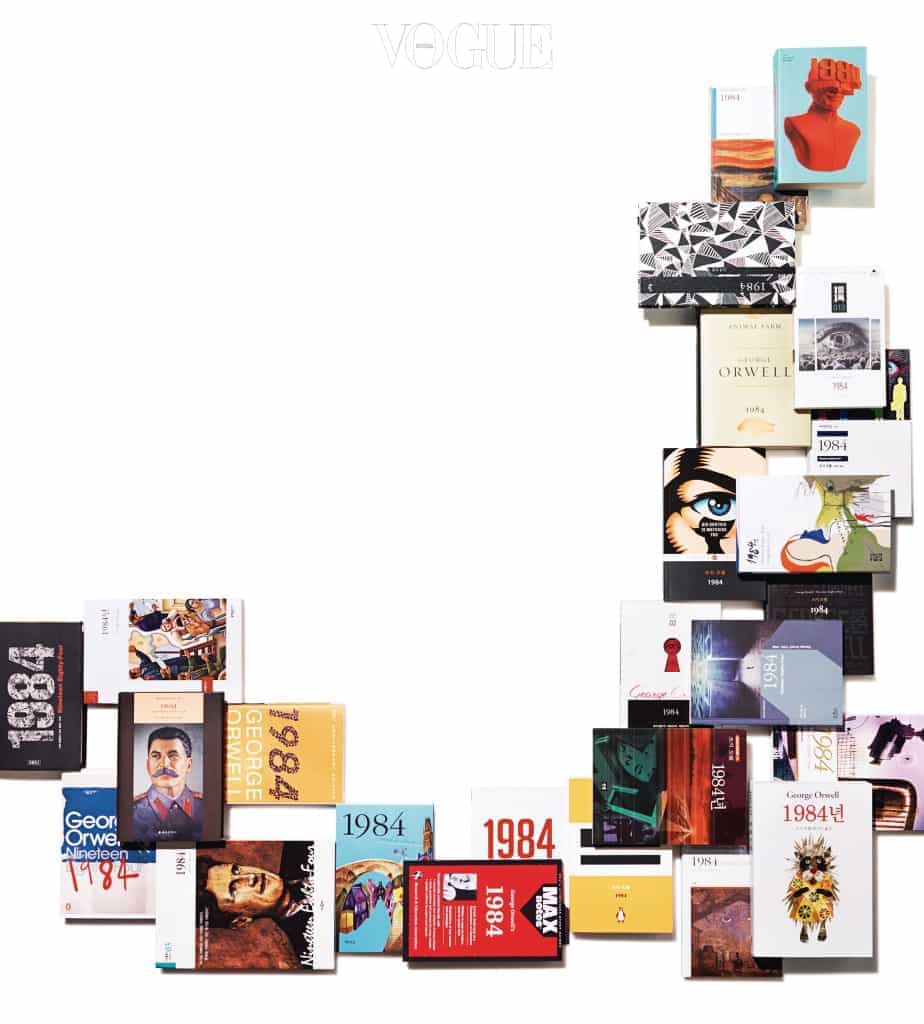

시대가 소환하는 책

트럼프가 정권을 잡은 이후 조지 오웰의 〈1984〉가 다시 베스트셀러가 됐다. 어지러운 시대가 잠자는 책을 깨운다.

별반 내용도 없는 자기 계발서가 광고와 셀러브리티의 손에 의해 베스트셀러가 되기도 한다. 또 어떤 책은 소리 소문 없이 독자의 손길을 타다가 뒤늦게 베스트셀러에 오르는 행운을 맞는다. 예컨대 1990년대에 소개된 헬레나 노르베리 호지의 <오래된 미래>나 장 지오노의 <나무를 심은 사람>이 그러하다. 삶의 지속성을 걱정하는 사람들, 느린 삶을 그리워하는 사람들이 하나둘 찾기 시작하더니 몇 년 후 여느 베스트셀러 부럽지 않은 판매량을 기록했다. 문제는 출판사의 편집자, 기획자들이 오늘도 머리를 쥐어뜯으며 시대의 코드를 찾으려 하지만 그들의 노력은 대개 수포로 돌아간다는 것이다. 베스트셀러가 얼마나 뜬금없는가 하면, 트럼프가 미국 대통령이 되자 지난 세기의 케케묵은 소설 <1984>가 미국 독자들에게 재소환되는 것만 봐도 그러하다. 나는 이 소식을 외신에서 보고 금방 납득하기 어려웠다. 트럼프의 포퓰리즘, 파시스트적 국가주의, 반지성적 선동성이 조지 오웰의 메시지와 통하긴 하지만, 왜 하필 <1984>가? 조지 오웰이 그려낸 <1984>의 숨 막히는 통제 사회는 대개 히틀러나 소비에트 러시아의 전체주의를 염두에 둔 것이라고 하지만 또 한편으로는 고도자본주의 사회가 국가주의와 결합했을 때를 상정한 것이다. 오호라, 그렇다면 미국이나 한국도 이런 우려에서 자유롭지는 않을 것이다. 나는 전체주의 사회의 밑바탕에는 반드시 이데올로기 조작이 있다는 점에 주목하며 이 책을 읽었던 것으로 기억한다. 나치 선전상 괴벨스의 전략 말이다. 그는 분노와 증오가 대중을 열광시키는 가장 강력한 원동력임을 꿰뚫었고, 내부의 분노를 유대인과 같은 통일된 적에게 쏟게 하는 전략을 구사했다. <1984>의 거대 제국 오세아니아가 특별히 ‘분노절’을 정해 국민에게 적국에 대한 광적인 분노를 발산하게 하고, 트럼프가 무슬림과 제3세계 이민자들을 잠재적 테러리스트로 모는 것처럼 말이다. 이런 이데올로기 조작에는 언어와 사고의 조작이 우선한다. <1984>의 선전부는 ‘진리성’이라는 이름을 붙이는데, 사실은 날조된 거짓말을 생산하는 곳이다. “전쟁은 평화” “자유는 예속” “무지는 힘” 같은 표어들이다. 이 부분을 보면 바로 기시감이 느껴진다. 한국에서는 ‘문화융성’이라 외치면서 문화 예술인을 사찰하여 블랙리스트를 만드는가 하면, ‘녹색성장’이라는 형용모순의 조어를 쓴다. ‘구조조정’이란 말이 실제로 경영 구조는 바꾸는 것 없이 직원을 해고하는 것을 이르고, 노동개혁이란 말이 노동자를 쉽게 자르는 법을 가리킨다는 것은 차라리 애교라고 할까. 마찬가지로 트럼프는 좌절한 백인 노동자들의 삶이 결국 월스트리트 금융가의 끝없는 탐욕으로부터 비롯되었음을 숨긴다. 그는 “미국을 다시 위대하게!”라면서 정작 그 나라를 위대하게 만든 이민자의 역사를 부정한다. <1984>가 미국 독자들에게 다시 소환되는 이유를 이해할 수 있겠다. 한 권의 책이 시대의 소환으로 베스트셀러가 되는 사례는 그리 드물지 않은데, 이것은 출판계의 일반적인 흥행과는 조금 다른 데가 있다. 시대 상황과 무관하게 ‘좋은 책’으로 평가받을 만한 책이 그 시점 독자들의 욕구와 맞아떨어지는 바람에 베스트셀러가 되는 경우니까. 얼마 전 만난 한길사 사장님은 오래전에 나온 한길사의 책 <예루살렘의 아이히만>이 다시 꽤 나간다는 소식을 전해주었다. 저자 한나 아렌트의 전기 영화가 나온 덕도 있겠지만, ‘악의 평범성’이라는 책의 메시지가 새삼 우리 사회의 단면을 들춰냈기 때문일 것이다. 유대인 학살자 아이히만이 자상하고 성실한 가장이었다는 보고는 ‘먹고사니즘’을 앞세운 평범한 우리들 안에 괴물이 숨어 있을 수도 있다는 자각, 우병우 같은 사례가 특별하지 않다는깨달음을 다시 주었다.

시대가 소환한 대표적인 책으로는 <정의란 무엇인가>를 꼽을 수 있겠다. 2008년의 세계 금융 위기가 한국에도 직격탄을 쏘았다는 건 사실 거짓말이다. 걱정은 많았지만 시간은 금세 흘러갔고 별다른 경제 위기의 징후도 없었다. 그러나 결과는 서서히 나타났다. 금융의 약탈적 이윤 추구가 개인의 삶에도 어둠을 드리우고 실업, 비정규직 증가, 불평등의 심화가 뒤늦게 찾아왔다. 사람들은 자본주의 게임의 룰이 공정한가에 의심을 품기 시작했다. “나는 이토록 열심히 일하는데 왜 점점 가난해지는가?” <정의란 무엇인가>는 이런 막연한 의문에 해답을 주었고, 한국 사회에 만연한 불공정의 뿌리를 이해하는 길잡이가 되어주었다. 2014년 나온 토마 피케티의 <21세기 자본> 역시 마찬가지다. 한 권의 책이 사회 문화적 차이를 딛고 여러 나라에서 동시에 베스트셀러가 되는 예는 흔치 않다. 이 책은 프랑스에서 출간되었을 때만 해도 일부 관심만 모았지만, <뉴욕타임스>가 대서특필하면서 미국발 베스트셀러로 새롭게 각광받았다. 분배 불평등보다 세습되는 부의 문제를 현대 자본주의의 더 큰 문제로 꼽은 이 책은 자본주의의 재설계를 심각하게 고민하도록 만들었다. 출판계의 최근 키워드를 꼽으라면 페미니즘 열풍을 뺄 수 없겠다. 2016년 강남역 살인 사건에서 시작하여 메갈리아의 등장, 그리고 반메갈의 역풍으로 이어지며 페미니즘은 작년과 올해 내내 문제의 단어가 되었다. <우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다>를 필두로, <남자들은 나를 자꾸 가르치려 든다> <여성 혐오를 혐오한다> <우리에겐 언어가 필요하다> 등이 대표적인데, 이 책들을 다 합치면 웬만한 밀리언셀러를 넘어설 것이다. 여성을 좋아하는 것이 여성을 동등한 인간으로 존중하는 태도와는 무관함을 ‘선량한’ 남성들이 깨달은 것만 해도 페미니즘 붐은 충분한 의미가 있다. 이론적 차원까지 더 깊이 공부하고픈 이들에게는 <현대 페미니즘의 테제들>을 권한다(용서하시라. 우리 ‘사월의책’이 냈다).

솔직히 베스트셀러는 잘 권하지도, 읽지도 않는 편이다. 세상에 나쁜 책이 어디 있겠는가마는 마케팅으로 만들어낸 억지 베스트셀러가 많기 때문이다. 눈 밝은 독자라면 베스트셀러를 좇기보다 베스트셀러를 만들어내는 편에 서리라. 그는 시대의 핵심을 한 걸음 먼저 읽는 사람일 것이다.

최신기사

- 글

- 안희곤(‘사월의책’ 대표)

- 에디터

- 김나랑

- 포토그래퍼

- LEE HYUN SEOK

추천기사

-

패션 화보

LONGCHAMP X BELLYGOM

2024.04.23by 박채원

-

셀러브리티 스타일

봄에도 가능! 올 블랙 룩을 선보인 셀레나 고메즈

2024.04.25by 오기쁨

-

여행

지금부터 계획해야 하는 올여름 유럽 기차 여행 루트

2024.04.14by 김나랑

-

Lifestyle

The Most Valuable Ruby

2024.04.18by 서명희

-

뷰티 트렌드

올여름 과즙이 흐를 듯 싱그러운 투티 프루티 네일!

2024.04.23by 황혜원, Laura Solla

-

Lifestyle

삼성의 AI 라이프, 'HAVE A GOOD AI LIFE' 한정판 굿즈

2024.04.25by 서명희

인기기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물